| 分类 | 经典名句 | 出处 | 思想内涵 |

|---|---|---|---|

| 处世哲学 | “非淡泊无以明志,非宁静无以致远” | 诸葛亮《诫子书》 | 修身养性的核心原则 |

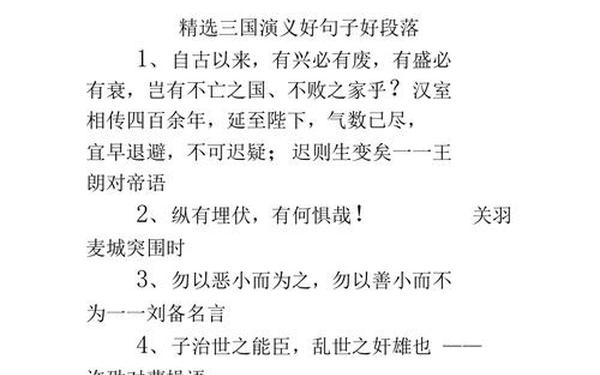

| 政治谋略 | “天下大事,分久必合,合久必分” | 开篇首句 | 历史发展规律 |

| 军事智慧 | “强中自有强中手,用诈还逢识诈人” | 第十七回 | 谋略博弈的本质 |

| 人性洞察 | “色厉胆薄,好谋无断,干大事而惜身,见小利而忘命” | 袁绍评语 | 性格决定命运 |

三国演义好句摘抄_三国演义好句摘抄(简短一点)

一、历史长河中的智慧结晶

在《三国演义》浩瀚的文本海洋中,那些如星辰般闪耀的经典名句,承载着跨越时空的哲学智慧。从诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠贞气节,到曹操“宁教我负天下人”的枭雄逻辑,每一句都如同历史棱镜的切面,折射出政治博弈、军事谋略与人性挣扎的多维光谱。这些凝练的语句不仅是文学表达的典范,更是中国传统文化中处世哲学与权谋智慧的浓缩载体。

特别值得注意的是,这些语句的传播轨迹印证了雅俗共赏的特质。如网页21揭示的“天下动之至易,安之至难”出自司徒杨彪之口,其辩证思维至今仍被运用于社会治理领域;而网页77收录的“扬汤止沸,不如去薪”以烹煮为喻,形象阐释了解决问题的根本逻辑。这种将复杂哲理转化为生活化表达的手法,正是《三国演义》语言艺术的精髓所在。

二、处世哲学的多维阐释

在个人修养层面,诸葛亮的“非淡泊无以明志”与“恢弘志士之气,不宜妄自菲薄”形成互补体系。前者强调心性修炼的内在要求,后者则指向精神境界的外向拓展。网页64对“淡泊以明志”的解析指出,这种思想源于秦汉隐士文化,但罗贯中将其改造为积极入世者的心灵指南,体现了儒家“穷则独善其身,达则兼济天下”的灵活运用。

在人际关系处理上,“与公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉”展现知音相惜的理想境界,而“良禽择木而栖”则揭示现实选择中的生存智慧。网页58通过刘备三顾茅庐的案例,论证了真诚待人与战略眼光的结合如何成就政治联盟。这种处世智慧的双重性,恰如网页44分析的诸葛亮形象——既有“出师未捷身先死”的悲壮,又有“空城计”中虚实相生的机变。

三、政治军事的谋略图谱

战争谋略方面,“兵不在多,在于精”与“用兵之道,贵在随机应变”构成战略思想的二元结构。网页35通过官渡之战分析指出,曹操以少胜多的关键正在于“势弱只因多算胜”的谋略运用。而网页1收录的仲达评孔明“多谋而少决”,则从反面印证了决断力在战略执行中的决定性作用。

在政权建设维度,“得人者昌,失人者亡”的用人哲学贯穿全书。网页40对曹操“唯才是举”政策的深度剖析,揭示了乱世中人才争夺战的本质。与之形成对比的是网页21记载的刘备“携民渡江”事件,展现仁政理想与现实困境的冲突。这种多元价值观的交织,构成了三国时代特殊的政治生态。

四、人性本质的深刻洞察

英雄气概的塑造中,“大丈夫生于乱世,当带三尺剑立不世之功”与“玉可碎不可改其白”形成刚柔并济的人格写照。网页44通过关羽“温酒斩华雄”的细节描写,揭示勇武表象下的忠义内核;而网页58分析的刘备“携民渡江”场景,则展现仁者形象背后的政治考量。

在人性弱点揭露方面,“干大事而惜身,见小利而忘命”的袁绍评语,与“赔了夫人又折兵”的周瑜遭遇形成互文。网页11指出的“既生瑜何生亮”现象,不仅是个体悲剧的写照,更隐喻着时代洪流中个人命运的局限性。这种对人性复杂性的立体刻画,使《三国演义》超越了普通历史演义的思想深度。

五、文化传承的现代启示

从语言学视角观察,如网页77收录的“归师勿掩,穷寇莫追”等军事谚语,至今仍是战略研究的重要语料。而“三日不见,当刮目相看”等生活化表达,已融入现代汉语的日常语汇。这种语言生命力的延续,印证了经典文本对民族文化基因的塑造作用。

在价值观层面,“勿以善小而不为”的道德训诫与“丈夫志四海”的进取精神,构成了传统价值体系的双螺旋结构。网页64通过对“淡泊明志”的历史溯源,指出这种思想对当代人缓解焦虑、重构价值坐标的启示意义。而网页41分析的权力异化现象,则为现代组织管理提供了历史镜鉴。

经典重读的当代价值

当我们重新审视这些穿越六百年的文字,会发现《三国演义》的经典语句不仅是历史经验的总结,更是理解中国社会运行逻辑的密码。从个体修养到国家治理,从战略决策到选择,这些凝练的语句构建起完整的思想体系。未来研究可着重于两个方向:一是通过大数据分析技术,量化研究名句在不同历史时期的传播变异规律;二是开展跨文化比较研究,探讨三国智慧与西方战略思想的异质同构性。这种古今对话、中西互鉴的研究路径,将使经典文本持续焕发新的生命力。