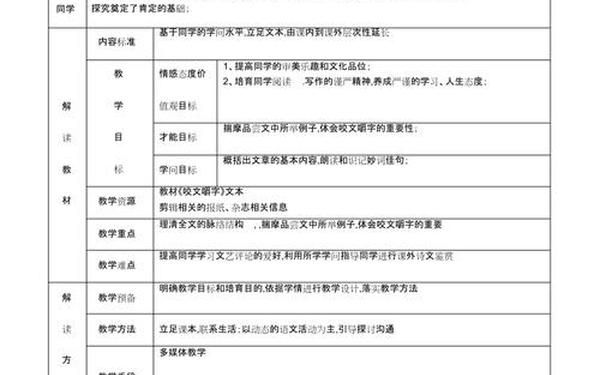

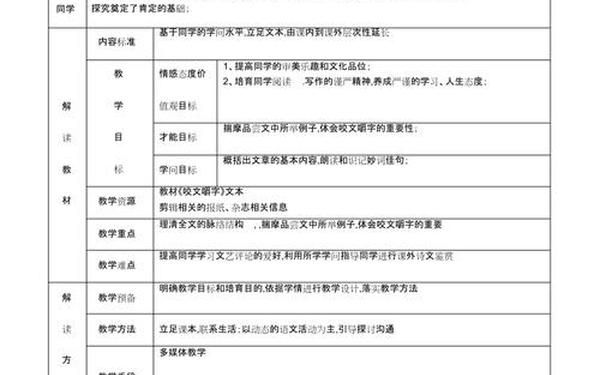

一、教学目标

1. 知识与技能

理解“咬文嚼字”的内涵,掌握作者朱光潜关于语言文字与思想情感关系的核心观点。

通过案例分析,学习从字词、句式、意境等角度分析文本的方法。

2. 过程与方法

通过对比、讨论、质疑等探究活动,培养独立思考和批判性思维。

结合古诗炼字实例,提升语言鉴赏能力和写作中的推敲意识。

3. 情感态度与价值观

体会语言文字的严谨性和创造性,培养“一字不肯放松”的治学态度。

激发学生对母语的热爱,树立“文以载情”的写作理念。

二、教学重难点

重点:

1. 分析作者论证逻辑,理解“咬文嚼字”的本质是调整思想情感。

2. 通过实例对比(如郭沫若改词、王若虚删《史记》),体会文字改动对表达的影响。

难点:

1. 引导学生跳出“套板反应”,在写作中创新运用联想意义。

2. 辩证看待“推敲”等典故,形成个性化解读。

三、教学过程设计

第一课时:文本研读与核心观点探究

1. 情境导入

展示《红楼梦》中林黛玉眉目的两种描写,引发争议:“含情目”与“含露目”哪个更贴切?

学生讨论后,教师细微文字差异折射人物命运,引出“咬文嚼字”的重要性。

2. 作者与背景

简介朱光潜的美学贡献及“三此主义”(此身、此时、此地),强调治学严谨性。

提问:“咬文嚼字”原为贬义,作者如何赋予其新内涵?

3. 案例分析

案例1:郭沫若改台词(“你是” vs “你这”)

对比情感差异:坚决判断 vs 单纯叙述,体会句式对情感的影响。

案例2:王若虚删改《李广射虎》

讨论简洁与生动的矛盾,理解文字与细节描写的关系。

案例3:韩愈“推敲”

质疑传统结论,探究“推”与“敲”的意境差异,强调语境决定用词。

4. 核心观点提炼

学生归纳:咬文嚼字的本质是“调整思想和情感”,而非单纯文字游戏。

引用原文:“更动了文字,就同时更动了思想情感。”

第二课时:拓展应用与思维深化

1. 古诗炼字实践

分析经典诗句,如宋祁“红杏枝头春意闹”、杜甫“暗香浮动月黄昏”,体会动词与形容词的传神效果。

课堂练习:为“春风又绿江南岸”替换“绿”字,比较表达差异。

2. 批判“套板反应”

展示陈词滥调(如“柳腰桃面”),讨论其弊端。

小组活动:改写俗套表达,如将“她笑得像花一样”改为新颖比喻。

3. 跨文本对比

对比《祝福》中祥林嫂“我喊阿毛!”的标点差异(感叹号 vs 冒号),分析心理描写的精妙。

延伸:鲁迅作品中类似的语言推敲案例。

4. 写作迁移训练

任务:以“夜雨”为题,用不同动词(如“敲”“打”“滴”)创作短句,体会意境变化。

学生互评,评选“最佳炼字奖”。

四、板书设计

咬文嚼字:文字与思想的共舞

├─ 案例剖析

│ ├─ 句式:情感强度(郭沫若)

│ ├─ 字数:生动性(李广射虎)

│ └─ 用字:意境差异(推敲)

├─ 核心观点

│ └─ 文字即思想,谨严求创新

└─ 实践路径

├─ 炼字:动词、形容词的精准

└─ 避套:打破陈言,独创表达

五、作业设计

1. 基础题:从《声声慢》中任选一个意象(如“梧桐”“雁”),分析其情感意蕴。

2. 探究题:比较朱光潜与马南邨(《不求甚解》)对“咬文嚼字”的不同态度,撰写300字评述。

3. 创作题:仿照《惠山烹小龙团》的联想手法,以“秋叶”为题写一首四行诗。

六、教学反思

成功点:案例教学法有效激发思辨,学生能结合生活经验创新表达。

改进点:需增加非文学文本(如广告词)的分析,拓宽应用场景。

拓展资源:推荐阅读《谈美书简》《朱光潜谈翻译》,深化美学认知。