当金桂飘香的季节来临,夜空中悬挂的银盘不仅照亮了千家万户的窗棂,更承载着孩子们对团圆与甜蜜的向往。对于小学生而言,用稚嫩的笔触记录下这个传统节日,既是文化传承的实践,也是情感表达的训练。

节日习俗记录

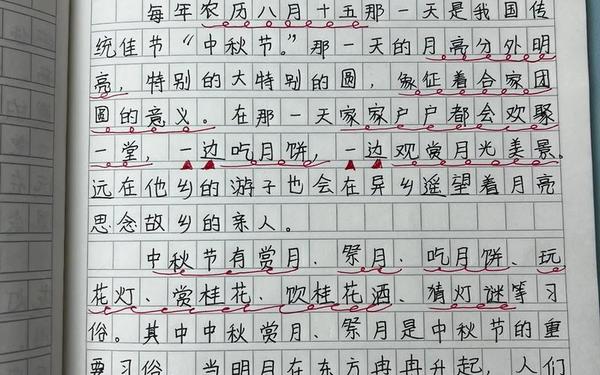

中秋习俗的多样性为日记创作提供了丰富素材。从唐代「贵家结饰台榭」的盛景,到现代家庭共享月饼的温馨场景,这些文化符号在儿童视角下往往呈现独特趣味。比如有学生写道:「月饼切开时流出的金黄蛋黄,像极了天上的月亮」,将味觉体验与视觉意象巧妙结合。

通过对比不同年代的习俗变迁,既能培养历史认知,又能激发观察力。如2024年某学生记录台风天用视频通话实现「云端团圆」,既传承了「千里共婵娟」的精神内核,又体现了科技时代特征。

情感表达训练

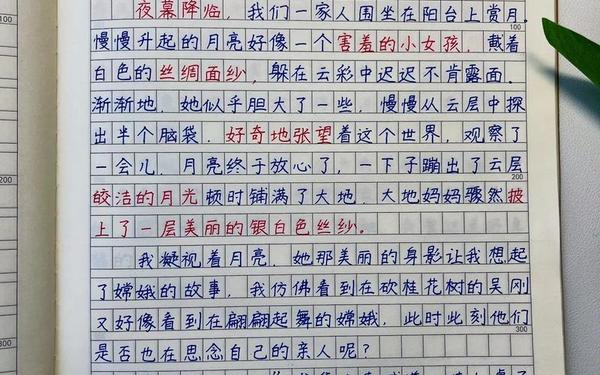

中秋日记常包含两类情感脉络:团圆之乐与思念之情。有位四年级学生在母亲出差时写道:「月亮被乌云遮住时,我的心也空落落的」,这种借景抒情的写法,与「我寄愁心与明月」的古诗意境一脉相承。

教师可引导学生运用「五感描写法」:

| 感官 | 描写示例 | 教学价值 |

|---|---|---|

| 视觉 | 「月亮像被咬了一口的蛋黄酥」 | 培养比喻能力 |

| 听觉 | 「蟋蟀在草丛里开音乐会」 | 训练拟人手法 |

观察能力培养

月亮作为核心意象,其观察记录呈现梯度化特征。低年级学生多写「月亮又大又圆」,高年级则出现「月晕像给月亮戴了毛绒帽」等细腻描写。建议采用「月相观察表」辅助写作:

- 形状变化:从新月到满月的渐进过程

- 光影效果:云层移动造成的明暗交替

- 环境映衬:月光下树木的婆娑姿态

写作技巧进阶

根据新课标要求,优秀的中秋日记应具备三要素:

- 文化传承:融入「嫦娥奔月」「吴刚伐桂」等典故

- 结构完整:采用「赏月前-赏月中-赏月后」时序结构

- 语言创新:避免「花好月圆」等套路化表达,创造如「月饼馅料像彩虹」等个性化语句

研究表明,使用「成语阶梯法」能有效提升语言质量。例如先掌握「皓月当空」等基础成语,再学习「银汉无声转玉盘」等诗化表达,最后尝试自创比喻。

中秋日记写作不仅是语言训练,更是文化基因的传递。建议教育者开发「传统节日写作图谱」,将习俗观察、情感表达、文化认知融为一体。未来可探索AR技术辅助观察,让学生通过虚拟场景更直观感受「树中秋」「放天灯」等传统习俗,让千年明月继续照亮新时代的童真笔触。