以下是关于施工现场应急救援预案的核心要点及内容框架,结合国家规范及实际案例整理而成:

一、应急预案的基本要素

1. 任务与目标

核心原则:遵循“安全第一、预防为主、常备不懈、救人第一”的方针,优先保护人员生命,减少事故损失。

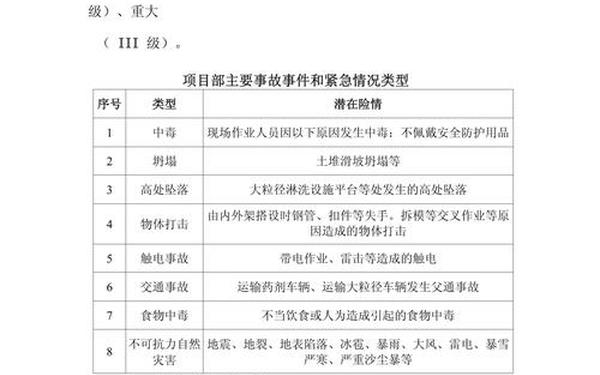

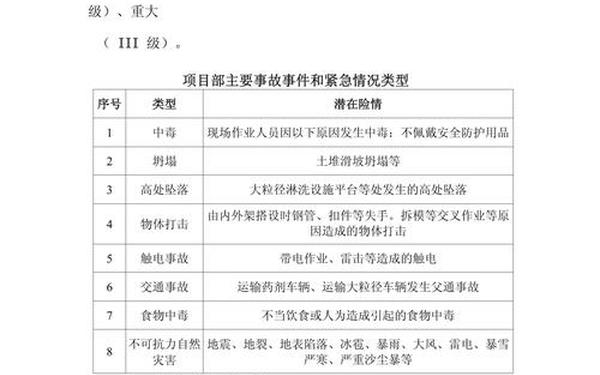

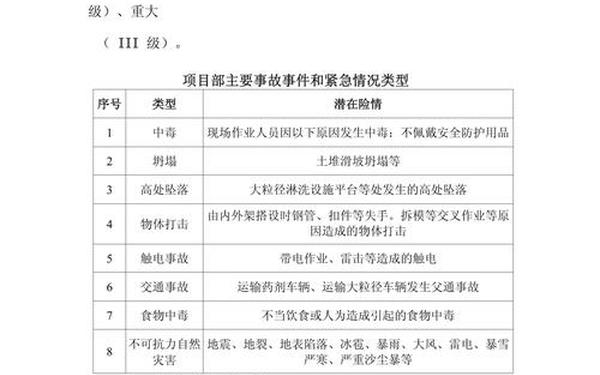

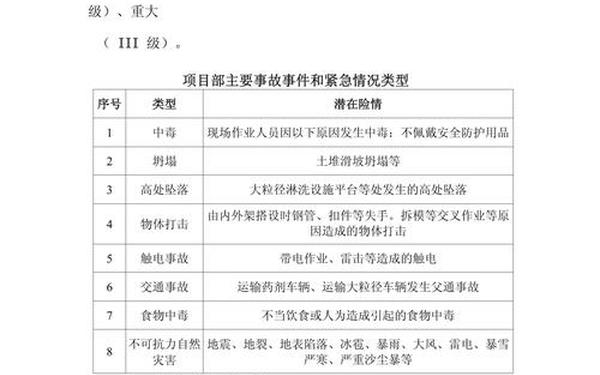

适用范围:覆盖坍塌、触电、高处坠落、火灾、机械伤害、物体打击等施工现场常见事故类型。

2. 组织机构与职责

应急领导小组:项目经理为第一责任人,下设抢险组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组、善后处理组等。

分工示例:

抢险组负责现场救援;

医疗组负责伤员救治;

后勤组保障物资调配;

安全组维持现场秩序。

3. 应急响应流程

启动条件:事故发生后,现场人员立即上报,由应急领导小组评估后启动预案。

关键步骤:

1. 报警与信息传递:第一时间拨打119、120等救援电话,并通知相关责任人。

2. 现场控制:切断电源、疏散人员、设置警戒区,防止次生灾害。

3. 救援实施:根据事故类型采取针对性措施(如心肺复苏、灭火、坍塌支撑等)。

4. 后期处置:保护现场、配合调查、善后安抚。

4. 预防与预警措施

风险源管理:针对高处作业、临时用电、动火作业等高风险环节制定专项预防方案。

日常检查:定期排查消防设施、临时用电线路、脚手架稳定性等隐患。

培训与演练:每季度至少组织1次应急演练,强化人员自救互救能力。

二、专项应急预案示例

1. 火灾事故

响应措施:

使用灭火器、消防栓扑灭初期火灾;

疏散通道设置应急照明,引导人员撤离;

配合消防部门控制火势。

物资保障:灭火器、消防沙、防毒面具等需定期检查。

2. 触电事故

处置流程:

立即切断电源或使用绝缘工具分离触电者;

对伤者实施心肺复苏,避免移动颈部或脊柱;

联系医疗救援。

3. 坍塌事故

救援要点:

使用支撑设备固定坍塌面,避免二次垮塌;

采用生命探测仪定位被困人员;

避免盲目挖掘,防止加重伤害。

三、应急保障措施

1. 物资储备

常备物资:急救药品、担架、应急照明、对讲机、发电机等。

设备管理:大型机械(如塔吊、挖掘机)需预留应急通道,确保随时调用。

2. 通信联络

联络清单:明确供电局、医院、消防队等外部单位联系方式,并内部公示。

信息报告:事故发生后1小时内上报属地住建部门,重大事故需同步报告省级部门。

四、参考模板与法规依据

法规依据:《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故应急预案管理办法》。

模板结构:

1. 总则(目的、依据);

2. 组织机构与职责;

3. 风险分析与预警;

4. 应急响应程序;

5. 后期处置与演练。

五、注意事项

动态更新:预案需根据项目进展、环境变化定期修订。

跨部门协同:与公安、医疗、环保等部门建立联动机制,提升综合救援效率。

通过上述框架,可结合具体施工项目的特点(如深基坑、高层建筑等)细化专项预案,确保预案的实操性和全面性。