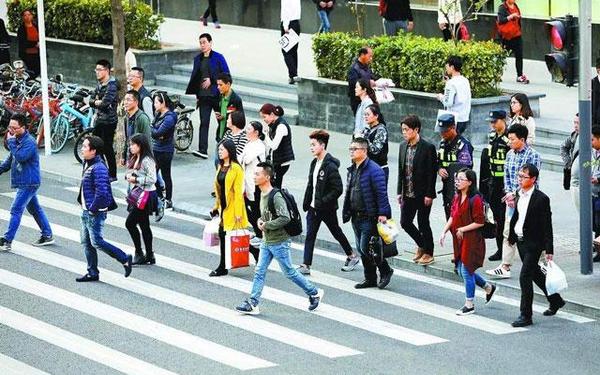

在杭州延安路的十字路口,红灯亮起时,一位白发老者率先迈出脚步,身后的人群如同得到某种信号般开始流动。这种无视交通信号的群体性过马路现象,被网民戏称为"中国式过马路",它不仅成为城市文明的痛点,更折射出转型期社会的深层症结。据公安部交管局数据显示,2022年全国行人交通违法案件达1200万起,其中集体闯红灯占比超过40%。这种看似简单的交通违规行为,实则蕴含着复杂的文化基因和社会逻辑。

规则意识的历史性断裂

中国政法大学社会学教授李强在《转型期社会的规则重构》中指出,从传统熟人社会向现代契约社会的转型过程中,公共规则体系存在明显的结构性断裂。当行人面对交通信号时,往往将之视为"死板的机器指令",而非应当共同遵守的社会契约。这种认知偏差源于传统社会"差序格局"的延续,人们更倾向于根据具体情境而非抽象规则调整行为。

同济大学交通工程系2021年的跟踪研究发现,单个行人等待红灯的耐心阈值约为70秒,但当群体规模超过15人时,这个阈值会骤降至20秒。这种群体行为中的"责任稀释效应",使得个体更容易突破规则底线。就像滚雪球效应,第一个突破规则者的示范作用,会引发集体性的规则崩塌。

城市治理的技术性困境

北京市交管局智能交通研究室的数据显示,全市85%的交通信号灯周期设置仍沿用1990年代标准。快速扩张的城市路网与滞后的交通规划形成尖锐矛盾,部分路口行人专用相位不足30秒,迫使行人通过"抢行"争取通行权。这种供需失衡,客观上加剧了人车路权之争。

德国交通工程师穆勒在比较研究中发现,中国城市道路设计中存在明显的"车本位"倾向。以上海淮海路为例,6车道的机动车道宽度达24米,而人行道仅剩3米。这种空间分配的不平等,在心理层面强化了行人对规则的抵触情绪。当城市基础设施无法提供足够的人文关怀,规则遵守就会演变为零和博弈。

文化基因的现代性冲突

清华大学心理学系通过眼动仪实验发现,中国行人观察交通信号时的注意力持续时间比日本被试短40%。这种差异不仅源于教育体系中的规则教育缺失,更与传统文化中"法不责众"的集体潜意识密切相关。就像《乌合之众》描述的群体心理,个体在群体中会获得某种道德豁免的错觉。

台湾大学社会系教授黄光国提出的"人情面子"理论,在此现象中展现得淋漓尽致。当行人群体突破红灯时,个体若坚持等待反而会承受"不合群"的社会压力。这种群体压力与从众心理的交互作用,构成中国式过马路特有的文化动力学。

公民社会的成长阵痛

深圳2019年推出的"电子警察"人脸识别系统,将闯红灯者信息实时投射到街头大屏,初期违法率下降63%,但三个月后出现报复性反弹。这个案例揭示出单纯依靠技术威慑的局限性。真正可持续的治理,需要培育公民自觉的规则意识,这恰如社会学家费孝通所言:"法治的根基在于人心"。

新加坡的治理经验值得借鉴,其交通法规与国民教育形成协同效应。小学生从入学起就参与交通文明实践课程,社区定期组织道路安全研讨会。这种润物无声的教化,配合以严明的执法,最终塑造出高度自觉的交通文化。

破局之路:系统治理新思维

解决中国式过马路困局,需要构建"技术+制度+文化"的三维治理体系。杭州试点的智能斑马线系统,通过地灯与信号联动、语音提示等技术手段,将行人等待时间感知缩短了35%。南京推行的"交通文明信用分"制度,将个人交通行为纳入社会信用体系,形成长效约束机制。

更为根本的是重塑公共空间中的规则文化。北师大附属实验中学开展的"交通文明小卫士"项目,让学生参与路口文明劝导,这种参与式教育比传统说教更具实效性。当规则内化为公民素养,红绿灯就不再是冰冷的机械装置,而是社会文明的契约象征。

这个看似微小的交通现象,实则是观察中国社会现代性转型的绝佳样本。它提醒我们,文明秩序的构建不能止于技术管控,更需要制度温度与文化自觉的共融共生。未来研究可深入探讨数字技术赋能的协同治理模式,以及代际文化传递对规则意识形塑的具体机制,为破解转型期社会治理难题提供新的认知维度。