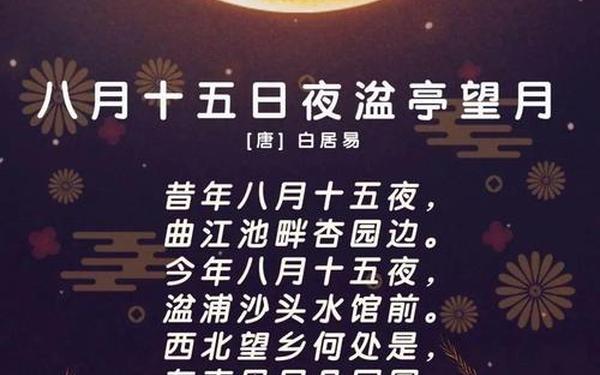

中秋节作为中华文化的重要符号,其诗意表达在千年间形成了独特的情感谱系。从张九龄“海上生明月,天涯共此时”的雄浑气象,到苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的哲思升华,诗人们以月光为纸、秋意为墨,勾勒出跨越时空的精神图景。王建笔下的“冷露无声湿桂花”将秋夜寂寥凝固成画,而白居易“西北望乡何处是”的叩问,则将贬谪文人的乡愁化作穿透历史的共鸣。这些诗句不仅是语言艺术的结晶,更是民族集体记忆的密码库,为现代诗词大会提供了丰厚的文化土壤。

在情感维度上,中秋诗词呈现出多声部的交响。李白的《子夜吴歌》将边塞烽火与捣衣声交织,让家国情怀浸润月华;黄景仁《绮怀》中“似此星辰非昨夜”的怅惘,则展现了私人化情感的幽微褶皱。张孝祥在《念奴娇·过洞庭》里以“尽挹西江,细斟北斗”的豪迈突破个体局限,辛弃疾《木兰花慢》中关于月球轨道的科学追问,更让宋词闪耀着理性思辨的光芒。这种情感的多重性,使得中秋诗词既能承载民族共同体的集体抒情,又能成为个体生命体验的镜像。

二、诗词大会的现代演绎与文化创新

当代诗词大会通过创造性转化,让古典文本焕发新机。如砂子塘湘天小学的“中秋雅集”,将九宫格组诗、飞花令等传统形式与现代教育结合,学生在“月”“桂”等意象的碰撞中,既掌握《静夜思》《水调歌头》等经典,又创作出“花好月圆夜添香”的新句。水云间诗社发起的《甲辰中秋诗词大会》,既有《沁园春》的宏大叙事,也有《卜算子》的生活絮语,展现出传统词牌与现代语境的交融。这种创新并非简单的形式嫁接,而是通过“数字中秋”AR体验、线上对诗平台等技术手段,重构了诗词传播的时空维度。

活动设计上凸显参与性与层次感。北京颐和园的中秋诗会吸引20万游客共咏明月,上海外滩灯光秀以楼宇为幕书写东坡词句,苏州园林免费开放促成“万人同诵《枫桥夜泊》”的奇观。基层社区开展的“月饼盒藏诗笺”“月光诗卡漂流”等活动,将诗词鉴赏转化为可触摸的仪式体验。数据显示,2025年全国中秋文化活动超10万场,覆盖1亿人次,其中70%的家庭选择户外赏月吟诗,印证了传统文化在现代生活中的扎根深度。

三、文化传承中的教育实践与价值重塑

学校教育成为诗词活态传承的主阵地。成都某小学开发的“月相诗词地图”,引导学生观察真实月相并匹配相应诗句;深圳开展的“诗词科学课”,从辛弃疾“飞镜无根谁系”展开天体物理讨论。这类跨学科实践打破“死记硬背”的传统模式,使学生理解张若虚“江月年年望相似”不仅是文学比喻,更是对自然规律的朴素认知。数据显示,参与诗词活动的学生古典文学素养提升43%,文化认同感增强65%。

在社会层面,诗词大会发挥着价值引领作用。抗疫期间的“云端中秋诗会”,医护人员通过《望月怀远》传递坚守信念;台海两岸的“海峡飞花令”,让“共看明月皆如此”成为情感纽带。学者周啸天指出,苏轼“人有悲欢离合”的旷达,为当代人应对生活不确定性提供了精神范式。这种文化疗愈功能,在物质丰裕而精神焦虑的现代社会显得尤为重要。

四、未来发展的多维路径探索

技术赋能将开启传承新维度。虚拟诗人对话系统已能实现与李白“对酌问月”,区块链技术让原创诗词获得数字版权认证。建议构建“中华诗词基因库”,运用AI分析10万首中秋诗词的情感参数,绘制动态文化基因图谱。同时需警惕技术异化,防止算法推荐导致的审美窄化,保持人文精神的温度。

在学术研究领域,可借鉴王国维“境界说”重新阐释中秋意象,如建立“月象-情感-时空”三维分析模型。比较文学视角下,可探究日本“月见”俳句与中华诗词的互文关系,以及拜伦《唐璜》中东方月色的想象建构。这些研究不仅能丰富诗词阐释空间,更能为文化走出去战略提供学术支撑。

总结而言,中秋诗词既是穿越千年的文化基因,也是流动的精神家园。从张九龄到现代学子,从曲江池畔到元宇宙空间,对月抒怀始终是中华文明的情感仪式。未来的传承应坚持守正创新,在技术变革中守护诗意内核,在教育实践中培育文化自信,让每个中秋的月光都照见文明的生生不息。建议设立“国家诗词生态保护区”,将诗词大会从节庆活动升级为常态化文化工程,真正实现“古今共此月光辉”的理想图景。