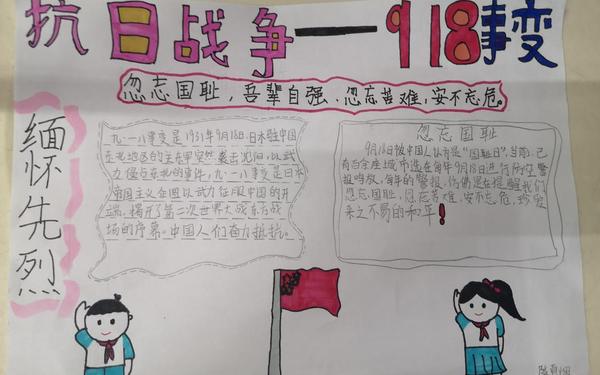

1931年9月18日夜,日本关东军炸毁沈阳柳条湖附近的一段南满铁路,反诬中国军队所为,随即炮轰北大营,进攻沈阳城,制造了震惊中外的“九一八事变”。这一事件不仅是日本全面侵华的起点,更标志着中华民族14年艰苦抗战的开端。手抄报内容通过“事变简介”“事件经过”等板块,以时间线串联起从日军蓄谋、突袭到东北全境沦陷的关键节点,如柳条湖事件的细节、蒋介石“不抵抗”命令的执行过程、沈阳兵工厂的损失等,生动还原了历史的屈辱与创伤。

在梳理历史背景时,手抄报特别强调日本觊觎中国东北的长期战略。从明治维新时期吉田松阴提出的“征服满蒙”计划,到1927年《田中奏折》中“欲征服中国必先征服满蒙”的狂妄宣言,再到1930年经济危机加速日本转嫁矛盾的决策,层层递进地揭示了事变爆发的必然性。这种对历史因果的剖析,不仅帮助学生理解事件的深层动因,更凸显了日本军国主义的侵略本质。

二、日军侵略本质的深度揭露

手抄报通过“日军暴行”“数据对比”等模块,以触目惊心的图文揭露了日本侵略的残暴性。例如,日军在东北实施细菌战、制造南京大屠杀、掠夺资源等罪行,以及东北军与关东军的兵力悬殊(东北军16.5万人对日军1万余人),均被详细记录。这些内容不仅是对日军罪行的控诉,更以铁证驳斥了日本所谓“自卫”的谎言。

从国际法视角看,手抄报内容暗含对“事变”称谓的批判。日本刻意将侵略战争称为“事变”,旨在逃避战争法规约束,否认中国军民的合法抵抗权。正如远东国际军事法庭判决书指出,这种称谓是“蔑视战争法规”的体现。而中国学者如傅斯年撰写《东北史纲》、金毓黻编纂《东北通史》,正是通过学术研究揭穿日本“满蒙非中国领土”的谬论,为国际社会认定东北主权归属提供了关键证据。

三、东北军民抵抗的精神觉醒

尽管国民采取不抵抗政策,手抄报仍以“英雄谱”形式记录了东北军民的自发抗争。如马占山领导的江桥抗战、杨靖宇率领的东北抗联,以及“八女投江”等悲壮事迹。这些内容与日军迅速占领东北的记载形成鲜明对比,既暴露了当局的软弱,也彰显了民众的觉醒。

中国在事变次日即发表《为反对日本武装占领满洲宣言》,1932年更以毛泽东名义发布《对日战争宣言》。手抄报虽未直接引用这些文献,但通过“纪念诗歌”“抗日标语”等板块,如“宁教白山黑水尽化为赤血之区,不愿华胄倭奴同立于黄海之岸”等诗句,传递了民族救亡的呐喊。这种精神觉醒的呈现,为后续全民族抗战埋下伏笔。

四、历史记忆的当代传承

手抄报设计者巧妙运用“防空警报”“签名立志”等现代纪念元素,将历史教育融入现实场景。如沈阳“九一八”历史博物馆的撞钟仪式、南京大屠杀遇难者名单墙的献花活动,这些内容构建起跨越时空的情感联结。特别是幼儿园默哀仪式、学生手抄报绘制等教育实践,体现了“从娃娃抓起”的记忆传承理念。

在学术层面,2017年教育部将“8年抗战”改为“14年抗战”的决策,在手抄报中被转化为“时间轴起点”的标注。这种修正不仅是对东北抗日联军历史贡献的承认,更强化了九一八事变作为抗战起点的法理性。而“勿忘国耻,振兴中华”的标语设计,则将历史反思转化为民族复兴的精神动力。

总结与展望

九一八事变手抄报通过多维度的内容编排,构建了从历史认知到价值塑造的教育闭环。未来研究可进一步探讨三个方向:一是挖掘地方档案中未被广泛关注的抵抗故事,丰富微观叙事;二是比较中日教科书对同一事件的话语建构,增强国际视野;三是利用虚拟现实技术复原历史场景,提升青少年的沉浸式学习体验。正如金毓黻在《东北通史》序言中所言:“历史之血痕未干,来者之殷鉴斯在”,唯有以更立体的方式传承记忆,方能使警钟长鸣于世代人心。