(综合多版本教案整理)

教学目标

1. 知识与能力:

2. 过程与方法:

3. 情感态度与价值观:

教学重难点

1. 分析父亲坚持挖掘38小时的关键语句(如时间推移、外貌描写)。

2. 理解“不论发生什么,我总会和你在一起”的信念意义。

1. 体会父爱超越生死的精神力量。

2. 理解儿子在绝境中的无私与信任。

教学过程

一、情境导入,激发共情

1. 视频/图片导入:播放洛杉矶大地震或汶川地震的影像资料,引导学生感受地震的破坏性与生命的脆弱。

2. 揭示课题:齐读课题《地震中的父与子》,强调“震”字书写。

二、整体感知,梳理内容

1. 初读课文:

2. 核心问题:文中评价这是一对怎样的父子?找出关键词“了不起”。

三、品读细节,感悟“了不起”

(一)聚焦父亲:深挖细节,体会坚守

1. 关键句段:

2. 语言对比:分析父亲三次回答“你是不是来帮助我?”的语气变化,体会其绝望→坚定→执着的心路历程。

3. 信念支撑:反复出现的“不论发生什么,我总会和你在一起”,讨论其在不同情境下的意义(如日常承诺与灾难中的坚守)。

(二)聚焦儿子:分角色朗读,体会无私

1. 语言描写:分角色朗读父子对话,感受儿子在绝境中的冷静与无私。

2. 拓展想象:补白儿子在废墟下38小时的心理活动,体会信念的力量。

四、升华主题,读写结合

1. 情感升华:

2. 写作训练:

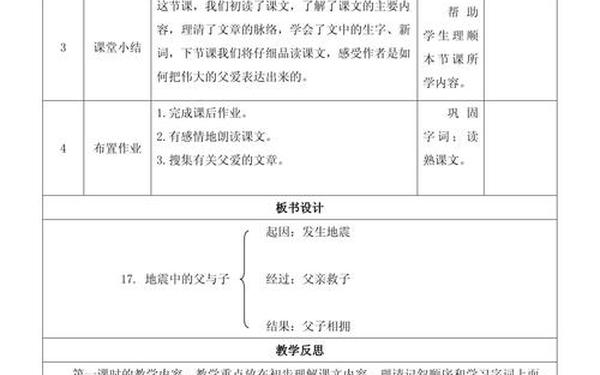

五、板书设计

地震中的父与子

父亲:挖 → 时间、外貌、语言 → 坚守信念

儿子:等 → 语言、信任 → 无私坚强

核心:不论……总…… → 爱与责任

教学反思

1. 成功点:通过时间线、外貌描写等细节分析,学生能深入体会父爱的伟大;分角色朗读增强代入感。

2. 改进点:可增加地震自救知识拓展,增强实用性;部分环节需控制时间,避免拖沓。

参考来源:整合网页1、12、16、61、68等教学设计,结合读写结合与情感升华设计而成。