每逢新春佳节,家家户户门前的一抹鲜红,承载着中华民族对美好生活的永恒向往。2023年的春联创作,既延续了千年来的文化基因,又融入了新时代的精神风貌。从传统吉祥话到航天强国愿景,从山水田园到科技振兴,百副春联如同一面棱镜,折射出社会变迁与集体情感的交织。这些对联不仅是辞旧迎新的符号,更是文化自信的鲜活注脚,见证着传统艺术在当代的创新表达。

主题融合:传统与时代的交响

2023年的春联创作呈现出鲜明的主题分层。一方面,生肖文化仍是核心灵感来源,如“玉兔迎春福满门,黄莺报喜到万家”以兔年意象传递新春祝福,体现了农耕文明对自然时序的敬畏。航天强国、乡村振兴等时代命题成为新焦点。神舟十五号航天员在空间站书写的“建强国激流勇进,筑天宫奋楫扬帆”,将航天梦融入春联艺术,展现科技与文化的深度融合。

这种融合并非简单的符号叠加,而是文化基因的创造性转化。例如“绿水青山幸福长”既延续了“天人合一”的传统生态观,又呼应了当代生态文明建设。学者兰宁远在分析太空春联创作时指出:“对联中的‘奋楫扬帆’既是对《楚辞》中‘乘骐骥以驰骋’的现代化诠释,也是对新时代奋斗精神的具象化表达”。传统意象与现代精神的对话,赋予春联更强的时代穿透力。

形式创新:结构与载体的突破

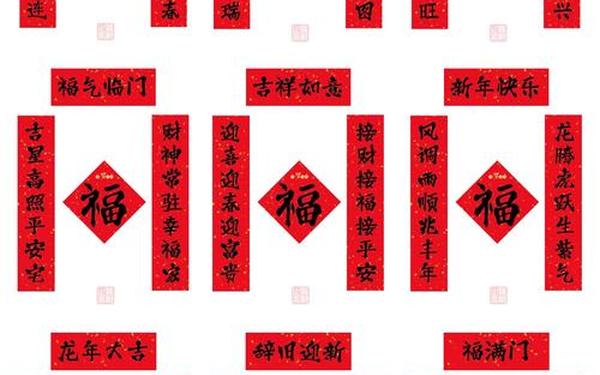

在形式上,2023年春联呈现出“守正”与“出新”的双重特征。传统五言、七言对联仍占主流,如“春风入喜财入户,岁月更新福满门”遵循严格的平仄对仗。但十一字长联的兴起引人注目,例如“玉兔机灵承虎气,金乌活跃显狮威”通过扩展字数增强叙事性,既保持了韵律美,又容纳了更丰富的社会议题。

载体创新同样值得关注。湖北恩施“白云边杯”征联活动中,获奖作品“兔毫大写千家福,燕剪新裁万里春”被制成文创产品,结合土家族织锦工艺,使春联从纸质媒介拓展为文化IP。书法家马冲在实践教学中提出:“当代春联创作需考虑建筑空间变化,例如高层住宅的单扇门催生了竖版斗方设计”。这种适应性调整,让古老艺术在现代生活中找到新支点。

美学表达:书法与文辞的共舞

书法美学始终是春联的灵魂。2023年的创作中,隶书的庄重、楷书的端方、行书的流畅各展风采。航天员费俊龙、邓清明、张陆共同完成的太空春联,三人书法风格迥异却和谐统一:费俊龙的遒劲笔触象征航天事业的坚韧,邓清明的弹性运笔隐喻坚守精神,张陆的规整结构体现科学严谨。这种“和而不同”的美学,恰如传统文化中的“君子之道”。

文辞创作则展现出雅俗共赏的特质。既有“春雨丝丝润万物,红梅点点绣千山”的诗意画卷,也有“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”的市井智慧。语言学家指出,当代春联已突破严格格律限制,更注重情感传递的准确性。如“微信拜年传祝福,抖音贺岁展新姿”将新媒体语汇纳入对联,在争议中探索传统艺术的边界。

社会功能:从祈福到文化认同

春联的社会功能在2023年进一步拓展。在河北农村,“精耕细作丰收岁,勤俭持家有余年”仍被贴在粮仓,延续着驱邪纳福的原始信仰。而在城市社区,“核心价值观春联进万家”活动中,“法治春风滋沃土,文明细雨润心田”等作品,将社会治理理念转化为大众话语。

更深远的意义在于文化认同的构建。马来西亚华人社群创作的磁吸春联,既保留“福”字斗方传统,又加入热带花卉元素,成为文化根脉的象征。正如民俗学者所言:“当海外游子贴上手写春联时,他们不仅在庆祝节日,更在重构文化身份的记忆坐标”。这种跨越地理界限的情感共鸣,彰显春联作为文化纽带的力量。

在墨香中寻找文化坐标

2023年的百副春联,如同一部微缩的社会史册。它们记录着传统节俗的韧性,见证着时代精神的跃动,更预示着文化创新的无限可能。未来研究可深入探讨两个方向:一是春联数字化传播对口头传统的影响,二是跨文化语境下的春联改编机制。当我们在红纸上写下对新岁的期盼时,不仅延续着千年的文化血脉,也在为人类非物质文化遗产的保护提供中国方案。这方寸之间的艺术,终将在时代长河中绽放永恒魅力。