在社会主义市场经济体制下,劳动合同作为劳动关系确立的核心法律文件,既是劳动者权益的保障书,也是企业规范化管理的基础工具。近年来,随着《劳动合同法》的修订完善,各地人力资源部门相继推出标准化合同模板,这些文本不仅承载着法律条款的强制效力,更通过条款设计的平衡性,构建起劳资双方的信任纽带。本文以现行公司劳动合同模板及通用版劳动合同为研究对象,剖析其法律内涵与实践价值。

一、法律框架下的条款设计

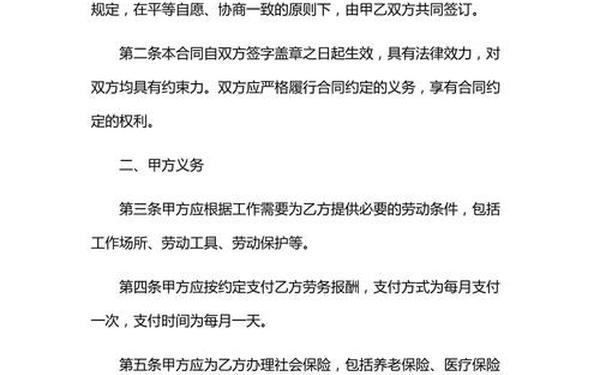

现行劳动合同模板严格遵循《劳动合同法》第十七条规定,将必备条款细化为九个维度。以网页53提供的2025年通用版合同为例,合同主体信息部分不仅要求列明用人单位统一社会信用代码、法定代表人信息,还对劳动者的有效证件类型作出扩展性规定,适应了港澳台居民居住证、外国人工作许可证等新型身份证明文件的应用场景。这种设计既贯彻了《劳动合同法》第七条的身份确认原则,也体现出对劳动力市场多元化的包容性。

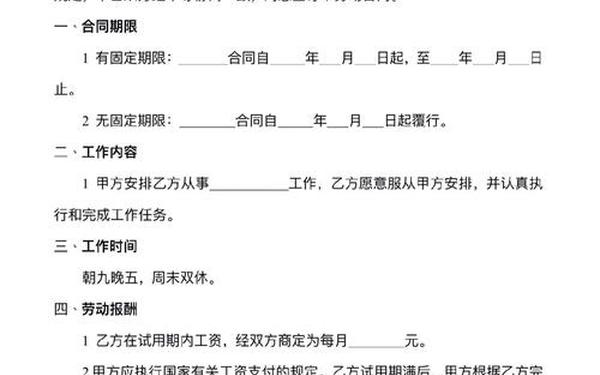

在合同期限条款中,三种类型的设计精准对应了不同用工需求。网页46指出,无固定期限合同并非“终身制”,其解除条件与其他类型合同具有法律一致性。值得注意的是,2025年模板特别新增了“工作任务完成书面通知”机制,要求用人单位以正式文件确认工作终结,这一创新源自网页61中“彭宇翔诉城建集团追索劳动报酬案”的司法实践经验,有效防范了以口头通知规避经济补偿的行为。

二、权利义务的平衡机制

劳动报酬条款的演变最能体现劳资权益的博弈平衡。早期合同多采用单一月薪制,现行模板则发展出计件工资、基本工资+绩效工资、特殊约定等四种模式。网页36强调,无论采取何种形式,工资标准都不得低于用人单位所在地最低工资标准,且试用期工资须达到正式工资的80%。这种设计既保障了劳动者的基本生存权,又为企业预留了绩效管理空间。

工时制度条款的完善凸显了法律的人文关怀。网页53的通用模板将综合计算工时制周期明确为“周、月、季、年”四类,并规定周期内总工时不得超越法定标准。针对不定时工作制,特别增加“保障休息休假权利”的兜底条款,这与网页61中“房玥诉大都会保险案”确立的“实际贡献度”裁判原则形成呼应,防止企业以特殊工时制度变相剥夺劳动者休息权。

三、风险防范的契约表达

解约条款的精细化设计成为近年模板修订的重点。网页46列举的七类问题合同中,“阴阳合同”“霸王条款”等违法形态,在现行模板中通过双重防御机制加以规避:一方面在注意事项部分明确“涂改需双方签章确认”,另一方面在争议解决条款中引入“有利于劳动者解释”原则。网页61收录的“聂美兰诉林氏文化案”更确立“权利义务实质性审查”标准,使形式合法的隐蔽侵权无所遁形。

商业秘密保护条款的创新值得关注。网页26提供的补充协议模板,将保密义务细化为数据分级、访问权限、脱密期等12项具体规范。这种设计源于数字经济时代的知识产权保护需求,既避免网页32指出的“竞业限制滥用”问题,又通过“补偿金阶梯支付”等机制平衡了企业利益与劳动者再就业权。

四、特殊场景的适应性演进

面对零工经济、远程办公等新型用工形态,劳动合同模板展现出显著适应性。网页32提及的非全日制合同模板,将日工资结算周期缩短至15日,并设置“即时通讯工具工作指令留痕”条款。网页26的远程工作补充协议,则创造性引入“虚拟工作场所安全标准”,要求企业为居家办公者提供符合国家标准的电子设备,这种突破物理空间限制的责任划分,在新冠疫情期间的劳动仲裁案例中得到司法确认。

特殊行业条款的专业化改进同样具有示范意义。建筑行业模板新增“安全生产连带责任”条款,规定总承包单位对分包合同工的工伤保险核查义务;医疗行业合同则将职业暴露防护细化为“分级防护装备标准”和“强制心理干预机制”。这些改进有效解决了网页36指出的“高危行业保障不足”的历史难题。

五、数字化转型的契约重构

区块链技术的应用正在重塑劳动合同存在形态。杭州等地试点的电子劳动合同平台,通过时间戳、哈希值校验等技术,实现合同签署、履行、变更的全流程存证。这种变革不仅提高了缔约效率,更关键的是解决了网页46强调的“口头合同举证难”问题。但数字化带来的“算法歧视”“数据安全”等新挑战,仍需在未来的模板修订中建立防范机制。

智能合约的探索更具颠覆性。深圳某科技企业将绩效考核、奖金发放等条款编码为可执行程序,当系统监测到劳动者达成预设KPI时,自动触发工资发放指令。这种“代码即法律”的实践,虽然提高了契约执行效率,但也引发了关于“机器裁量权合法性”的争议,这将成为劳动合同法制演进的新课题。

在劳动关系治理现代化的进程中,劳动合同模板既是法律实施的载体,也是社会进步的缩影。从文本结构看,现行模板通过“强制性条款+选择性条款”的弹性设计,实现了法律刚性与市场柔性的统一;从价值取向观之,其从单纯的权利义务分配工具,发展为劳资利益协调平台。未来改革应重点关注数字经济带来的契约形态变革,在保障劳动者权益的前提下,为用工模式创新预留制度空间。建议建立劳动合同模板动态调整机制,吸纳司法实践中的典型案例经验,使这份关乎亿万劳动者切身利益的契约文本,始终保有时代生命力。