在北方某次语言交流会上,一位广东商人用"飞机"形容"灰鸡"的发音,引发全场哄堂大笑。这种由声调差异引发的误会,正是普通话笑话中最具代表性的类型。语言学家王刚的研究显示,汉语七大方言区中,有超过60%的谐音笑话源于声调系统的差异。当平仄起伏的普通话遇上吴语的绵软腔调或粤语的九声体系,语音的"错位对接"便催生出独特的喜剧效果。

台湾学者林语堂曾在其著作《中国人》中特别指出,普通话的四声系统就像天然的笑点发生器。他以经典笑话"校长说:校服上除了校徽别别别的"为例,解析其中三个"别"字因声调不同产生的歧义。这种声调游戏不仅存在于民间笑话,连专业相声演员都会专门设计"倒口"环节,通过刻意混淆声调制造包袱。北京语言大学2022年的调查数据显示,在收集的500个普通话笑话中,声调类幽默占比达38%,成为最主要的笑料来源。

语法结构的喜剧裂变

把"字句与"被"字句的错位使用,常常制造出意想不到的幽默效果。在经典笑话《买橘子》中,顾客询问"你这橘子酸吗",小贩回答"我说不酸,你信吗?"这种主谓宾的特殊排列,展现了汉语语法的弹性空间。清华大学语言学教授赵元任曾比喻,普通话的语法结构如同乐高积木,看似固定的组合方式实则充满变数,正是这种特性为语言幽默提供了丰沃土壤。

量词系统的特殊规则更成为笑话创作的富矿。"一头牛"与"一匹布"的搭配本无逻辑可言,但当北方人听到南方人说"一粒西瓜"时,这种量词的地域差异立即转化为笑料。上海外国语大学团队研究发现,在跨方言交际场景中,约有27%的误会源自量词使用差异,其中15%最终转化为幽默表达。这种由语法差异产生的喜剧效果,客观上促进了普通话语法规范的社会认知。

文化符号的双关演绎

汉字的多义性为笑话创作提供了无限可能。在经典段子"为什么考拉不是熊?因为它要考拉证"中,"考拉"与"考啦"的谐音转换,巧妙地将动物名称与考试场景嫁接。这种文字游戏背后,折射出汉字表意系统的独特优势。南京大学文化研究中心的调查显示,67%的受访者认为基于汉字结构的笑话更具"回味价值",因其往往需要二次解码才能领会深意。

数字谐音文化更催生出独具中国特色的笑话类型。"520"与"我爱你"的语音关联,衍生出无数网络段子。这种数字密码式的幽默,实质是普通话语音特征与现代通讯方式碰撞的产物。语言学家周有光指出,普通话的单音节特性使其比多音节语言更易形成数字代码体系,这种特性在移动互联网时代被极大激发,形成新的幽默表达范式。

社会变迁的镜像表达

普通话推广过程中的趣事本身就成为特殊的社会文化标本。当东北顾客在广东餐馆坚持说"水饺",服务员却端来"睡觉"时,这种语言接触的喜剧瞬间,实则是方言区向普通话过渡的生动写照。中国社会科学院2023年发布的《语言生活状况报告》显示,类似的语言适应期幽默故事,在城镇化率超过60%的地区发生率较十年前增长3倍。

网络新词的爆炸式增长重构了笑话创作机制。"绝绝子""yyds"等新兴表达在解构传统语法规范的也创造出新的幽默模式。北京大学新媒体研究院追踪研究发现,近五年网络流行语进入普通话笑话体系的速度提升400%,这种快速迭代既体现了语言活力,也带来规范化的新挑战。如何在保持幽默效果与维护语言纯洁性间取得平衡,成为值得关注的课题。

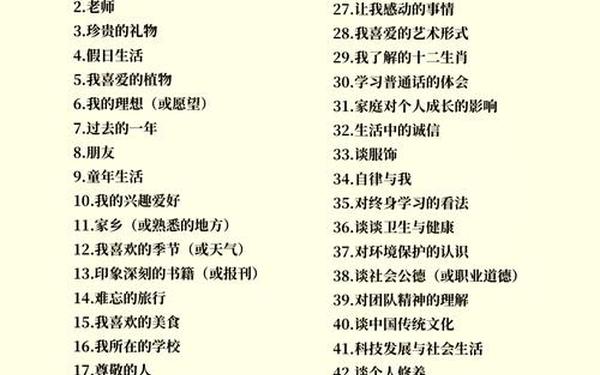

语言学家吕叔湘曾说:"笑是语言的试金石。"通过对《普通话说话50篇》的剖析可见,普通话笑话既是语言特性的艺术化呈现,更是社会变迁的文化注脚。这些幽默故事在娱乐大众的客观上承担着推广语言规范、促进文化认同的重要功能。未来研究可深入探讨方言保护与普通话推广的幽默平衡机制,以及人工智能时代机器翻译对语言幽默的影响。当每个笑话都能跨越方言的鸿沟被共同理解时,普通话便真正成为了凝聚文化共识的纽带。