从《诗经》的“月出皎兮”到李白的“举杯邀明月”,月亮始终是中国诗歌中绵延千年的精神符号。它既是自然之景,又是情感之镜,承载着文人的乡愁、哲思与生命追问。张若虚在《春江花月夜》中写下“江畔何人初见月?江月何年初照人?”的永恒叩问,苏轼则以“千里共婵娟”的豁达跨越时空界限。十首经典古诗,仅是浩瀚月文化中的一粟,却足以窥见中国文人对宇宙与人生的深刻隐喻。

二、天涯共此时:月亮的乡愁密码

在古典诗词中,月亮最鲜明的意象莫过于思乡之情。杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”以朴素语言道出漂泊者的心灵震颤——物理空间的阻隔被月光消弭,唯余对故土的眷恋。王建《十五夜望月》更将个体情感升华为群体共鸣:“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”这种“月下共情”现象,正如学者所言:“月亮成为跨越地域的情感纽带,个体孤独在集体凝视中得以消解”。

而张九龄的“海上生明月”则展现了另一种诗意张力:辽阔海天与渺小个体的对比中,月光既象征思念的广袤,又凸显相聚的珍贵。这种“以景托情”的手法,恰如现代隐喻理论所揭示的“情感空间化”表达。李益笔下“受降城外月如霜”的边塞月色,更将乡愁与家国命运交织,冷月寒光中映射着征人的血性与脆弱。

三、孤光自照:生命的哲思镜像

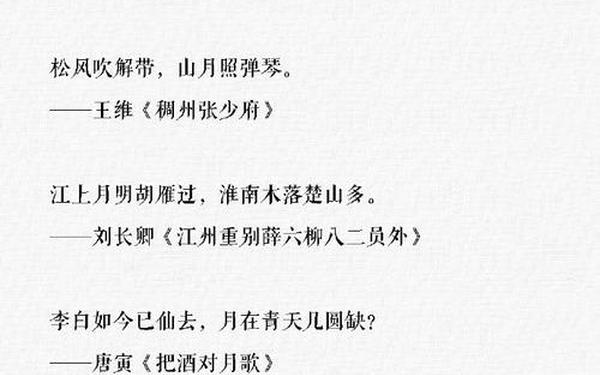

月亮不仅是情感载体,更是文人探索生命本质的媒介。李商隐《霜月》中“青女素娥俱耐冷”的意象,将神话与现实交融,暗喻高洁人格对世俗浊流的抵抗;李白《把酒问月》则以“今人不见古时月”的诘问,揭示时间流逝与生命短暂的辩证关系。这种哲思在苏轼笔下达到巅峰:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的比拟,既是对无常的坦然接纳,亦是对永恒的诗意超越。

王维的“明月松间照”则开创了禅意月色的美学范式。空山新雨后的澄明之境,月光与清泉共同构建出物我两忘的宇宙观,恰如宗白华评价的“禅境即画境,刹那即永恒”。而杜甫《月夜》中“香雾云鬟湿”的细节描写,更将肉身感知与精神孤寂交织,展现月下人性的复杂层次。

四、边塞苍茫:冷月下的历史叙事

在边塞诗中,月亮成为战争与和平的见证者。李贺“大漠沙如雪,燕山月似钩”以凌厉笔触勾勒战场肃杀,弯月如钩既是武器隐喻,又暗含对征战的批判。王昌龄“秦时明月汉时关”的时空叠印,则让月光成为贯通历史的眼睛,照见“万里长征人未还”的永恒悲怆。这类作品中的月亮意象,往往呈现“刚柔并济”的特质:既具边关冷月的凛冽,又含对和平的深切渴望。

岑参“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”的塞外月色,更将自然严酷与人世沧桑双重放大。学者指出这类描写“突破了个体抒情范畴,构建起民族集体的苦难记忆”。而范仲淹“羌管悠悠霜满地”的秋夜月光,则在苍凉中注入家国责任,使月亮成为士大夫精神的象征。

五、未来之镜:月文化的现代启示

当代诗歌对月亮的诠释,既需继承古典意境,更要回应新的时代命题。余光中《月光光》将乡愁转化为文化认同的追寻,席慕容《月桂树的愿望》赋予月亮女性主义解读,这些创作印证了叶嘉莹的观点:“古典意象的生命力在于不断被赋予当代阐释”。而在人工智能时代,如何避免月意象的程式化复制?或许可借鉴杜甫“四更山吐月”的观察方式——从具体时空体验出发,让月光照见独特的个体经验。

未来研究可深入探讨中西月文化的差异:中国诗词中的月亮多与情感、哲学相连,而西方文学常将其与神秘、疯狂并置(如“lunatic”词源即来自拉丁语“luna”)。这种比较或将揭示更深层的文化认知模式。结合天文学知识重新解读“千里共婵娟”等诗句,也能为古典文学研究开辟跨学科路径。

从张若虚到苏轼,从边塞冷月到禅意松间,十首古诗仅是月文化长河中的几朵浪花,却映照出中国文人观照世界的独特方式。这些诗作不仅是审美对象,更是理解中华文明精神内核的密钥。在科技解构浪漫的今天,重读这些诗句,我们或许能重新发现:当AI算法可以精准预测月相时,人类仍需要诗歌来守护那份“明月何时照我还”的温柔追问。未来的月文化研究,既要深耕文本细读,更需建立与科学、哲学等领域的对话,让古典意象在现代语境中焕发新生。