在北京高考零分作文的传播中,一种独特的文化现象逐渐浮现。这些作文以荒诞的语言、戏谑的叙事和颠覆性的观点,打破了传统考场作文的严肃框架。例如2010年的《仰望星空与脚踏实地》中,考生调侃道:“现在的空气污染这么严重,就算我有空去望着天空发呆,天上这么多的云雾遮盖,我也看不到星星和月亮。”这种对现实的嘲讽和对考试命题的解构,让零分作文成为网络时代的“亚文化符号”。

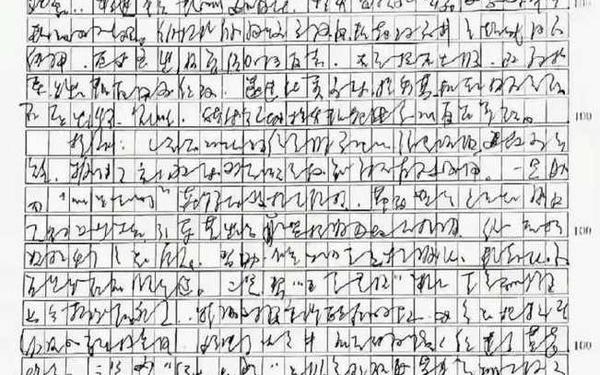

这类文本的流行,折射出青少年对标准化教育体系的叛逆心理。如2015年《假如我与心中的英雄生活一天》中,考生将英雄形象与游戏角色结合,质疑“谁说玩游戏就一定沉迷”。这种对主流价值观的挑战,既是对作文评分标准的反抗,也是对“正确答案”垄断话语权的消解。零分作文的狂欢性还体现在语言形式上,如《脚踏实地数星星》通篇以数字堆砌,用“一、二、三……”的计数方式完成800字要求,这种对考试规则的形式化戏谑,构成对教育体制的黑色幽默。

二、教育体制的反思镜鉴

零分作文现象暴露了作文评价体系的深层矛盾。北京高考作文评分标准明确规定“思想积极向上”,但2009年《我有一双隐形的翅膀》以反讽笔触写道:“外地的孩子上北大要分数惊人,这里的孩子还没考已平添很多分。”这类触及教育公平的尖锐批评,往往因“思想不健康”被归入零分。阅卷规则中“错别字最多扣3分”的技术性规定,与内容评价的意识形态标准形成鲜明对比,反映出评价体系对形式规范的宽容与思想表达的严苛。

这种现象引发教育界对语文教学目标的反思。如《光明日报》曾指出,零分作文的流行实质是“对基础教育功能提升的追问”。当满分作文多呈现“华丽的文字和积极向上的主题”时,零分作文却以《中国式平衡》等文本揭露阶层固化问题。这种割裂显示出教育在培养学生批判性思维与社会适应性之间的失衡。有学者提出,作文评价应容纳多元价值观,将“真实的生命体验纳入考核维度”。

三、亚文化传播的双刃效应

在互联网传播生态中,零分作文演变为流量经济的一部分。某游戏公众号发布的《2018年高考零分作文》在文末植入产品广告,而《美丽中国嗨起来》等文本将生态文明主题异化为商业景观描述。这种传播模式既拓展了文本的社会影响力,也导致严肃议题的娱乐化消解。数据显示,某网站汇总的“零分作文”超80%属网民二次创作,真实考场文本不足5%。

但不可否认,部分文本仍具有社会批判价值。如《父亲在高速路上接电话》的零分作文,通过农村考生视角质问:“如果作文材料是有关种庄稼的事,我绝对熟悉”,直指城乡教育资源差异。这类文本虽未通过考试筛选,却在公共领域引发对教育公平的讨论。学者董小玉认为,零分作文的传播是“社会思想自由程度的阈值测试”,其存在本身即是对单一评价体系的文化抵抗。

四、代际对话的文本实验场

零分作文成为代际价值观碰撞的载体。老一代教育者视其为“思想颓废”,而年轻群体在其中看到表达自由的可能性。《大事与小事》中“西瓜大的脑袋装不了多少事”的戏谑,与50后作家王蒙“青春万岁”的激情形成强烈反差。这种代沟在《说尺子》等文本中尤为明显:60后教师认为其“缺乏正能量”,90后读者却盛赞“道破社会潜规则”。

这种碰撞推动着评价标准的代际更迭。2018年北京作文题增设“生态文明”的记叙文选项,可视为对年轻世代环保意识的回应。而《新时代新青年》零分作文中“我不要精神病,我想高考成功”的直白,恰是Z世代生存焦虑的真实写照。教育研究者建议,应建立“跨代际作文评价联席机制”,让不同年龄段的评阅者共同参与标准制定。

零分作文作为教育体系的“他者”,既折射评价机制的局限,也孕育着改革的可能性。它们像棱镜般分解出教育的多重光谱:从文化反叛到社会批判,从代际冲突到价值重构。未来研究可深入探讨三个方向:建立作文评价的多元弹性标准、开发亚文化文本的教育转化路径、构建考场写作与公共表达的衔接机制。正如《人类简史》所言,合作网络需要新的“想象秩序”,当教育能包容更多“不合格的真诚”,或许才能真正培养出“有思想有个性的学生”。