在小学语文教学中,四年级上册第一单元的习作主题“推荐一个好地方”不仅承载着培养学生观察与表达能力的目标,更是引导学生通过文字感知自然之美、传递生活情感的重要载体。这一单元的优秀作文,往往以生动的细节描绘、多元的感官调动和真挚的情感表达为特点,将儿童视角下的“好地方”转化为具有感染力的文字图景。本文将从主题内涵、写作策略、教学启示三个维度展开分析,探讨如何在这一主题下实现学生语文素养的全面提升。

一、主题内涵的多维解读

“推荐一个好地方”作为统编教材的经典命题,其核心在于训练学生“将推荐理由写充分”的能力。从单元编排来看,《观潮》中的浪潮奔涌、《走月亮》的月夜漫步等文本,都在示范如何通过视觉、听觉、嗅觉等多角度捕捉景物特征。这种设计呼应了新课标中“发展形象思维”的要求,鼓励学生突破单纯的地点介绍,转而构建具有个人体验感的场景叙事。

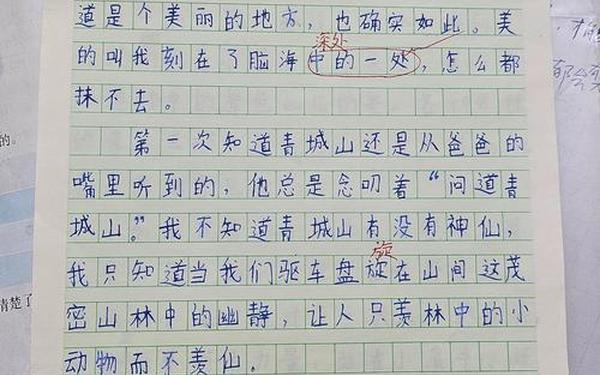

优秀作文往往能突破“好地方=旅游景点”的思维定式。如某篇推荐校园的作品,不仅描绘了四季变化的紫藤花架,还刻画了课间同学在操场上嬉戏的生动场景。这种选材策略将“好地方”定义为承载情感记忆的空间,使作文具有真实性和感染力。研究表明,儿童对熟悉环境的深度观察,比程式化的景点描写更易激发创作热情。

二、写作策略的实践路径

在结构布局方面,典型范文常采用“总-分-总”模式。开篇以“我的乐园”“难忘的角落”等个性化表述点题,中间段落则按时间或空间顺序展开细节。例如推荐渔港象山的作文,先以金色沙滩、湛蓝海水构建视觉画面,继而用“海风吹来浪花的歌声”触发听觉联想,最后通过亲手捕捞海鲜的经历深化体验。这种层次分明的结构,既符合四年级学生的认知水平,又暗合“围绕中心意思写”的单元训练目标。

语言表达的提升体现在修辞手法的创造性使用。某篇描写南戴河的作文,将海鸥捕鱼的动作比喻为“银梭穿浪”,把退潮后的沙滩比作“铺满星星的夜空”。这种基于儿童认知的比喻,既保留了天真童趣,又实现了文学性的突破。教师可引导学生借鉴《现代诗二首》中“归鸟驮着斜阳”的意象转化方法,将抽象感受转化为具体物象。

三、教学实施的创新空间

在教学设计层面,单元丛书《慧眼观天下》提供的组文阅读颇具启发性。通过对比《趵突泉的欣赏》与《海滨仲夏夜》,学生能领悟到不同文体在场景构建上的差异:说明性文字侧重客观特征,抒情散文则强调主观感受。这种对比阅读为学生的写作提供了多元参照,有助于其根据推荐对象的特点选择表达方式。

评价体系的革新应关注过程性成长。某实验班级采用“星级推荐卡”形式,要求学生在初稿中标注感官描写、修辞手法、情感表达三个维度的完成度,同伴互评时则化身“旅游体验官”,从读者视角提出改进建议。这种将写作任务情境化的策略,使抽象的作文要求转化为具象的交际需求,有效提升了学生的修改积极性。

通过对四年级上册第一单元优秀作文的剖析可见,成功的习作教学需要实现文本范例、写作策略、评价反馈的三维联动。未来研究可进一步探索跨学科融合的可能性,如将科学观察记录转化为景物描写素材,或利用数字地图构建“好地方”推荐系统。唯有将写作训练嵌入真实的生活情境,才能让学生的文字真正成为照亮世界的微光。正如教育学家杜威所言:“最好的写作教育,是教会儿童用文字建构属于自己的意义宇宙。”