在小学语文教育中,《画杨桃》作为一篇蕴含深刻哲理的经典课文,常被用于引导学生理解“实事求是”与“多维视角”的重要性。而特级教师窦桂梅的教学实录,则以其独特的课堂设计和对学生批判性思维的培养,为这篇课文的教学提供了典范。她的课堂不仅聚焦于语言文字的品析,更通过师生对话、情境体验和价值观引导,将文本中的抽象道理转化为学生可感知、可践行的成长养分。本文将从教学设计理念、课堂互动策略、思维培养路径等方面,深入剖析窦桂梅《画杨桃》教学实录的深层逻辑与教育智慧。

一、情境创设与多维观察

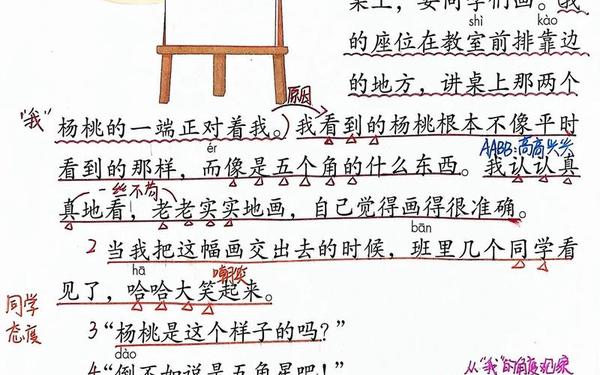

窦桂梅的课堂以“观察实践”为切入点,通过实物演示和角色扮演,将抽象文本转化为具身体验。在导入环节,她手持真实的杨桃,邀请学生从不同方位描述其形态,当左侧学生称其“圆如苹果”,右侧学生却见其“形似五角星”时,认知冲突自然产生。这种“一物多形”的直观反差,打破了学生对事物单一化认知的思维定式。随后,她引导学生模仿文中“我”的作画过程,要求他们“以桌面视角”临摹杨桃,当学生发现画作呈现五角星形态时,文本情境与个人经验产生深度共鸣。

这种情境化教学并非孤立存在,而是贯穿于语言训练的全过程。例如在品读“我认认真真地看,老老实实地画”这一关键句时,窦桂梅通过比较句式的改写(如删去叠词“认认真真”“老老实实”),让学生体会作者严谨的观察态度。同时借助多媒体展示不同角度的杨桃图片,引导学生理解“审视”与“随意一瞥”的本质差异。这种多模态的教学设计,使“实事求是”的价值观不再是空洞说教,而是通过视觉、触觉、语言的多重编码,内化为学生的认知图式。

二、师生对话与意义生成

窦桂梅的课堂以“问题链”驱动思维纵深。当学生质疑“为何同学嘲笑主人公”时,她并未直接告知答案,而是抛出连环追问:“如果你坐在教室中间,会看到怎样的杨桃?”“发笑的同学是否考虑过观察角度的差异?”这种苏格拉底式的诘问,促使学生跳出文本表层,进入角色心理的深层剖析。在讨论教师“神情变得严肃”的细节时,她引导学生联系上下文,比较“审视”“注视”“端详”等近义词的微妙差异,从而领悟严谨治学的态度应贯穿教育始终。

课堂对话的生成性特征在窦桂梅的实录中尤为显著。例如面对学生提出的“为何一生受用”之问,她巧妙引入作者岑桑的生平资料:这位文学家童年时期的观察训练,如何影响其日后创作中“写实与象征交融”的独特风格。这种跨文本的互文解读,不仅拓宽了学生的认知边界,更让“尊重事实”的价值观与个体生命经验产生勾连。正如教育学者王林所言,窦桂梅的课堂实现了“规范阅读与自由阅读的辩证统一”,在语言训练与价值启蒙之间架设了有机桥梁。

三、批判思维与价值重构

窦桂梅的教学设计始终渗透着批判性思维的培养。在分析同学态度转变时,她要求学生绘制“心理变化曲线图”:从最初的哄堂大笑,到轮换座位后的沉默,最终在教师引导下的深刻反思。通过梳理情感脉络,学生直观感受到“群体盲从”与“独立判断”的张力。更值得称道的是,她鼓励学生进行“反事实推演”:“如果老师直接否定嘲笑者,而非引导观察,课堂效果将有何不同?”这类假设性问题,促使学生超越情节复述,进入教育的思辨层面。

这种思维训练与朱永新倡导的“深度学习”理念不谋而合。窦桂梅通过设计“角色辩论”活动,让支持者与质疑者围绕“是否该笑五角星杨桃”展开交锋。学生在捍卫观点的过程中,自然触及“认知差异的合理性边界”“尊重他人视角的文明素养”等哲学命题。当有学生提出“所有角度都正确吗”的质疑时,她顺势引入达·芬奇《蒙娜丽莎》的多义性解读,阐明“视角多元”与“事实本源”的辩证关系,实现了审美教育与理性思辨的融合。

四、教学启示与未来展望

窦桂梅的《画杨桃》教学实录,为语文课程的价值启蒙提供了经典范本。其核心启示在于:语言素养与思维品质的培养须臾不可分离,教师应善于在文本细读中创设认知冲突,在对话交锋中促成意义生成,在生活联结中实现价值内化。未来的语文教学可进一步探索跨学科整合的可能性,例如结合光学原理阐释观察差异,或引入艺术教育中的透视法则,使“多维视角”的概念获得更立体的阐释维度。

数字化技术为情境教学提供了新的可能。借助VR设备模拟不同座位视角,或通过AI图像生成展示杨桃形态的连续变化,可使抽象道理转化为沉浸式体验。但技术应用需始终服务于教育本质——正如窦桂梅在评课中所强调的,教学的终极目标不在于呈现炫目的形式,而在于“让经典改变人生”。唯有坚守“立人为本”的教育初心,方能在时代变革中延续语文课堂的生命力。