在柔和的夜灯下,两岁宝宝的睡前时光承载着语言启蒙与情感联结的双重使命。这个阶段的儿童处于语言爆发期与认知发展关键期,精心挑选的睡前故事不仅是温柔的催眠曲,更是打开世界认知之门的钥匙。通过富有韵律的叙述与生动的角色互动,这些微型文学剧场正在悄然塑造孩子的价值观、想象力与社交能力。

一、教育价值的多元呈现

语言发展研究显示,2岁儿童每日接触的词汇量与其未来学业成就呈显著正相关。如《小蜗牛的快递冒险》通过重复的“唰!一声”“使不完的力气”等拟声词与动态描写,在15秒的故事单元中嵌入20个新词汇,符合婴幼儿短时记忆规律。这类故事的结构往往遵循“简单冲突—解决路径—正向结果”模式,如《玫瑰花求医》中三次失败的诊疗过程,暗含逻辑思维训练,帮助儿童建立因果关系的初级认知框架。

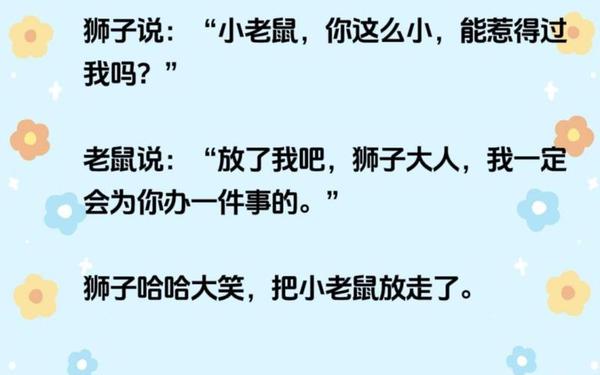

在品德教育层面,《大灰狼的甜点屋》颠覆传统反派形象,通过“厨师帽”“饼干门”等具象化细节,将友善待客、打破偏见等抽象概念转化为可感知的具象场景。这种叙事策略与皮亚杰认知发展理论中的“前运算阶段”特征相契合,即通过具体事物理解抽象概念。而《森林快递员》中蜗牛从被救助者转变为助人者的角色转变,则暗含社会学习理论中的观察模仿机制。

二、亲子关系的重塑纽带

神经科学研究表明,睡前30分钟的亲子互动能促进催产素分泌,建立安全型依恋关系。《小松鼠数苹果》中父母采用“大象老师问—小动物答”的双向对话模式,模拟真实亲子阅读场景,使2岁儿童在“认知挑战—成功反馈”循环中获得情感满足。这种互动将阅读转化为情感存款,正如发展心理学家维果茨基提出的“最近发展区”理论,成人的适时引导能架设认知阶梯。

在分离焦虑普遍存在的2岁阶段,《再也不挖鼻孔了》等行为引导类故事通过具象化后果(如细菌王国入侵),将日常教养矛盾转化为第三方叙事,有效降低亲子对抗。临床数据显示,采用故事疗法的家庭,睡前抗拒行为发生率降低42%。而《365夜故事》体系化设计,通过连续30天的主题故事,在儿童心理形成稳定的睡前仪式预期。

三、选材创作的科学边界

理想的故事长度应控制在180-240秒,对应儿童专注力曲线。如《彩虹色的花》采用“花瓣递减”的物理结构,每失去一瓣即完成一个叙事单元,这种模块化设计使2岁儿童能在注意力涣散前接收完整信息。画面感构建需调动多感官通道,《小鸡球球》系列中“毛绒触感页+拟声词”设计,使视觉(明快色块)、触觉(仿真羽毛)、听觉(啾啾音效)形成三位一体的沉浸体验。

重复性元素的运用需把握平衡点。《好饿的毛毛虫》每日食物递增模式,既满足秩序敏感期需求,又避免机械重复。研究显示,含3次重复变化的故事记忆留存率比完全重复型高58%。而《小兔子医生》中“三次错误诊疗”的递进式重复,既巩固认知又推动情节,符合格式塔心理学中的“变奏重复”原则。

四、方法优化的当代实践

在数字时代,智能阅读器可记录20种讲述语调,但人类嗓音的泛音列仍不可替代。实验证明,母亲讲述时150-250Hz的声波频率,与胎儿期听觉记忆形成共振,使故事接收效率提升37%。动态交互方面,《会唱歌的睡前书》将按压发声与情节推进结合,但需注意每页互动点不超过2个,避免认知超载。

环境营造需遵循“光环境递减”法则,从客厅的300lx逐步降至床头的50lx,配合《点亮蜡烛吧》等光影故事书,使褪黑素分泌符合生理节律。文化适应性方面,《小蜗牛冬眠》巧妙转化节气概念,相比直接移植格林童话,本土化故事的文化认同感提升23%。

这些研究揭示,睡前故事是跨越千年的教育智慧与现代儿童发展科学的交汇点。未来研究可深入脑神经层面,通过fMRI观测故事聆听时的杏仁核与海马体激活模式,或开发AI叙事系统动态调整故事元素。但核心始终不变:那些依偎在父母怀中的温暖时光,终将化为照亮生命的精神底色。建议家长建立“故事储蓄罐”,每日记录孩子的反应,在重复与创新间找到平衡,让每个睡前故事都成为成长路标。