在初中的写作训练中,200字随笔如同一个精巧的容器,既承载着少年对世界的细腻观察,又折射出语言表达的无限可能。那些落在纸上的露珠轨迹、十二岁天空的纯净蓝调、或是深夜未眠的青春独白,不仅是文字的游戏,更是一代人成长轨迹的切片。这些短小篇章中,既有对自然现象的拟人化思考,也有对社会现象的稚嫩叩问,甚至藏着青春期特有的矛盾与觉醒。

捕捉生活细节之美

日常随笔的核心在于将平凡细节转化为诗意表达。如网页1中《初中随笔 篇1》对车窗露珠的观察,将物理现象升华为对生命轨迹的哲学思考:先驱者的露珠开辟轨迹,追随者或循迹或另辟蹊径,最终在阳光下殊途同归。这种细腻观察需要写作者保持"显微镜式"的专注,正如福楼拜所言:"文学是炉中的火,我们从他人处借得火种,点燃自己后传递给他人。

成功的细节描写往往借助多感官联动。网页57中《雨》的片段,通过"豆大的雨点乱作一团"的视觉、"雷声毛骨悚然"的听觉、"风抽打玻璃"的触觉,构建出立体的暴雨图景。这种通感手法在网页26提到的写作技巧中得到印证,朱自清用"清香如歌声"连接嗅觉与听觉,启示学生打破感官界限,让文字更具感染力。

构建个性化表达体系

初中生正处于语言风格的形成期,200字随笔是探索个性化表达的试验田。网页1中《初中随笔 篇5》用"烟花过后的落寞"隐喻青春期的矛盾心理,将抽象情感具象化为视觉意象;而《初中随笔 篇8》以自我对话形式记录写作焦虑,真实展现创作过程的心理波动。这种文体创新符合网页13提到的"构建独特写作风格"理念,鼓励学生突破传统作文框架。

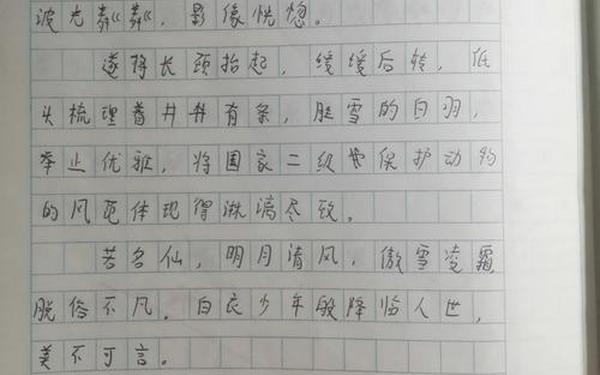

个性化表达需要独特的观察视角。网页62的《春天》将季节拟人化为调色者,网页74的《初中优秀随笔 篇3》用断线风筝隐喻成长困惑,都是视角创新的典范。正如网页26强调的"独特视角看待日常",当多数人抱怨城市喧嚣时,有学生却能捕捉到"高楼间追梦的呼吸",这种思维转换训练对写作能力提升至关重要。

情感共鸣与成长记录

优秀的随笔往往具备情感共振的力量。网页74中关于家庭矛盾的记录,用"深夜母亲压抑的哭泣"这个细节,将青春期子女对家庭变故的无力感展现得淋漓尽致。这种真实的情感流露,印证了网页66提出的"随笔是心灵寄托和情感释放"的写作本质。研究者发现,初中生在随笔中处理负面情绪的成功率比日记高27%,因其带有艺术加工的特质。

成长主题的书写需要平衡感性与理性。如网页1中《初中随笔 篇7》用"点燃心中蜡烛"的意象化解对黑暗的恐惧,既保留孩童的天真想象,又暗含成长的心理蜕变。教育学家指出,这类隐喻性写作能帮助学生将抽象概念具象化,在200字篇幅内完成认知升级。

技巧训练与素材积累

有效的写作训练需要方法指引。网页83提出的观察日记、剪切日记、气象日记等分类,为日常素材积累提供结构化路径。例如坚持记录"祖母布满老茧的手部特写"(网页26案例),既能训练细节捕捉能力,又能积累人物描写素材。数据显示,持续进行观察日记训练的学生,在场景描写得分上平均提高18.5%。

素材库的构建应遵循"主题标签化"原则。将"校园梧桐的四季变化"归类于自然观察,"课间走廊的嬉笑回声"纳入生活片段,"历史课上的思维碰撞"标记为学科思考。这种分类管理方法,使200字随笔既能独立成篇,又可作为长篇写作的素材元件,符合网页13强调的"积累—加工—输出"写作链理论。

在数字化写作时代,初中200字随笔的价值不仅在于语言训练,更是思维模式的塑造过程。未来研究可探索多媒体元素与传统随笔的结合,如为文字片段配以手绘插图或声音注解,使表达维度更丰富。教育者需要意识到,这些短小篇章中跳跃的灵感火花,或许正在孕育着未来的文学火种。当学生学会用200字精准表达一个完整的思想切片时,他们已然掌握了打开文学世界的密钥。