一、咏月抒怀的意境之美

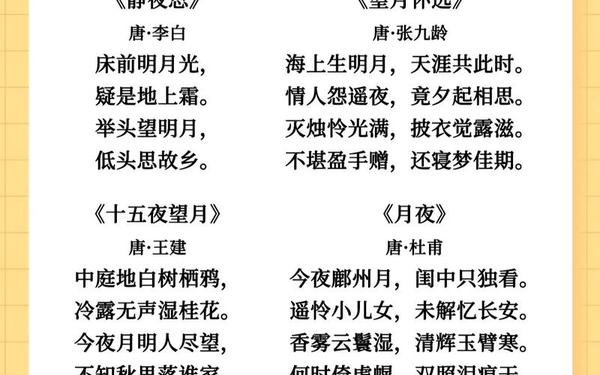

1. “海上生明月,天涯共此时。”

——张九龄《望月怀远》

以壮阔的海上升月之景,表达跨越时空的共情,成为中秋思亲的千古绝唱。

2. “天将今夜月,一遍洗寰瀛。”

——刘禹锡《八月十五夜玩月》

描绘中秋月夜如洗的澄澈世界,暗喻天地间的清朗与人心明净。

3. “玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新。”

——皮日休《天竺寺八月十五日夜桂子》

以桂花飘落为意象,赋予中秋月夜浪漫的神话色彩。

二、团圆与离别的深情寄托

1. “但愿人长久,千里共婵娟。”

——苏轼《水调歌头》

从月的阴晴圆缺中悟出人生哲理,以超然之笔寄托对亲人的永恒祝愿。

2. “今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”

——王建《十五夜望月》

以众人望月反衬个体孤独,秋思的缥缈与普世性跃然纸上。

3. “西北望乡何处是,东南见月几回圆。”

——白居易《八月十五日夜湓亭望月》

对比今昔异乡望月的心境,道尽漂泊者的无奈与怅惘。

三、神话与哲理的浪漫交织

1. “嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”

——李商隐《嫦娥》

借嫦娥孤寂的传说,暗喻人世间的遗憾与永恒孤独。

2. “是别有人间,那边才见,光影东头?”

——辛弃疾《木兰花慢》

以科学幻想探究月亮运行轨迹,展现对宇宙奥秘的哲思。

3. “阴晴圆缺都休说,且喜人间好时节。”

——徐有贞《中秋月》

摒弃悲欢离合的俗套,直抒对当下团圆时光的珍视。

四、壮阔与清冷的诗意碰撞

1. “素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。”

——张孝祥《念奴娇·过洞庭》

将月、湖、人融为一体,展现天地空明的超然境界。

2. “直到天头天尽处,不曾私照一人家。”

——曹松《中秋对月》

强调明月普照众生的无私,暗含对人间平等的向往。

3. “安知千里外,不有雨兼风?”

——李峤《中秋月二首》

以反问提醒世人团圆之不易,反衬相聚的珍贵。

五、节令与民俗的生动映照

1. “小饼如嚼月,中有酥和饴。”

——苏轼(民间引用)

以月饼象征圆月,展现中秋食俗与诗意的融合。

2. “桂子月中落,天香云外飘。”

——宋之问《灵隐寺》

将桂花与月宫传说结合,烘托中秋的馥郁氛围。

以上诗句不仅承载着古人对自然与情感的细腻捕捉,更成为中华文化中“团圆”精神的永恒注脚。若需进一步了解具体诗作的背景解析,可参考相关来源文献。