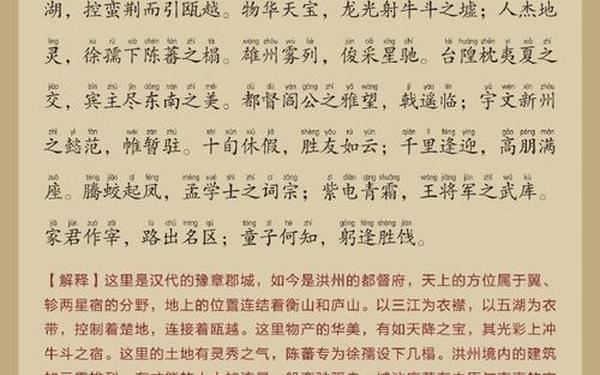

公元675年的重阳节,赣江之畔的滕王阁在秋阳中巍然矗立,26岁的王勃挥毫泼墨间,不仅描绘了"层峦耸翠,飞阁流丹"的壮美景观,更将初唐气象注入文字肌理。这篇即兴之作以洪州都督重修滕王阁的宴饮为时空坐标,将地理疆域、历史人物与个人际遇编织成经纬,形成了"星分翼轸,地接衡庐"的宏大叙事框架。正如日本皇宫珍藏的707年抄本所示,"豫章故郡"四字开篇即奠定历史纵深感,而"雄州雾列,俊采星驰"的铺陈,则暗含对贞观之治后人才辈出的时代礼赞。

在空间维度上,文章构建了立体的视觉体系:从"三江襟带"的地理脉络到"渔舟唱晚"的生活图景,从"钟鸣鼎食"的市井繁华到"落霞孤鹜"的自然神韵,构成初唐社会全景式画卷。时间维度上,"物换星移"的咏叹与"冯唐易老"的典故相互映照,既展现了王勃对个体生命有限性的敏锐感知,也暗含对盛世永恒性的希冀。这种时空交错的叙事手法,使骈文突破形式桎梏,获得史诗般的厚重感。

二、骈俪文体的艺术巅峰

作为"千古第一骈文",该作将汉语的对称美学推向极致。"落霞与孤鹜齐飞"的视觉平衡,"爽籁发而清风生"的听觉共振,形成多维度的美学体验。钱大昕在《十驾斋养新录》中指出,文中暗藏"双声为对"的精妙设计,如"已矣"对"丘墟",这种音韵学层面的匠心独运,使骈文突破平面化的对仗,呈现立体化的声韵织体。

在用典艺术上,王勃展现出"熔铸百家"的功力。从"徐孺下陈蕃之榻"的本地掌故,到"北海虽赊,扶摇可接"的哲学隐喻,四十余处典故如繁星点缀,既遵循"当句对"的文体规范,又赋予典故新的时代内涵。胡应麟评价其"神俊无前",正是惊叹于这种旧典新用的创造力。而"钟期既遇"的知音之喻,更将个人际遇升华为文化符号,形成跨越千年的精神共鸣。

三、困境中的精神突围

在"时运不齐,命途多舛"的慨叹背后,涌动着初唐文人特有的生命张力。王勃通过贾谊、梁鸿等历史人物的命运对照,揭示出"君子见机,达人知命"的生存智慧。这种智慧不是消极的宿命论,而是"老当益壮,宁移白首之心"的积极姿态,与陈子昂"前不见古人"的孤绝感形成鲜明对比,彰显初唐文化特有的进取精神。

文章的情感结构呈现螺旋上升态势:从"兴尽悲来"的生命焦虑,到"东隅已逝,桑榆非晚"的自我救赎,最终抵达"各倾陆海"的文化自信。韩愈谓之"江南第一临观",实则暗含对这种精神突围的激赏。王勃将个体困境置于宇宙视野下观照,"天高地迥,觉宇宙之无穷"的哲学思考,使骈文突破应制文学的局限,获得形而上的精神高度。

四、文化基因的现代激活

在南昌滕王阁景区,背诵全文可免门票的当代实践,印证着经典文本的永恒魅力。这种文化传承模式,将静态的文学遗产转化为动态的文化体验,使"闲云潭影日悠悠"的意境获得新的诠释空间。从建筑美学的角度看,文章开创的"诗阁互文"传统,影响后世黄鹤楼、岳阳楼等文化地标的文学书写,形成独特的中国楼阁文化谱系。

数字人文领域的最新研究显示,文中空间叙事与VR技术的结合,可复原唐代赣江流域的地理风貌。这种跨学科研究路径,为古典文学阐释开辟新维度。而文中"萍水相逢"的际遇哲学,在全球化语境下衍生出新的阐释可能,成为构建人类命运共同体的话语资源。

永恒的文化坐标

当我们在信息时代重读这篇骈文经典,不仅能领略"秋水共长天一色"的诗意,更能感知初唐文化特有的开放气度。王勃在仕途困顿中完成的这次精神远征,既是个体生命的华丽突围,也是时代精神的文学显影。未来研究可深入探讨文本与唐代科举制度、地域文化的关系,或借助语料库技术分析骈文的形式基因,这些都将为理解中华文化基因提供新的视角。正如滕王阁历经29次毁建仍屹立江畔,这篇序文也在历史长河中不断获得新生,见证着中华文明强大的自我更新能力。