在三年级语文教学中,"猜猜我是谁"系列习作以其趣味性和启发性成为培养学生观察力与表达力的重要载体。这类习作要求学生在不透露姓名的情况下,通过多维度的细节描写让读者识别主人公身份,既锻炼了学生捕捉特征的能力,也培养了其组织语言的艺术性。据某小学语文教研组统计,80%的教师在单元习作训练中采用此类题目,学生作文中生动细节的出现频率较传统命题提高32%。

外貌特征的精妙刻画

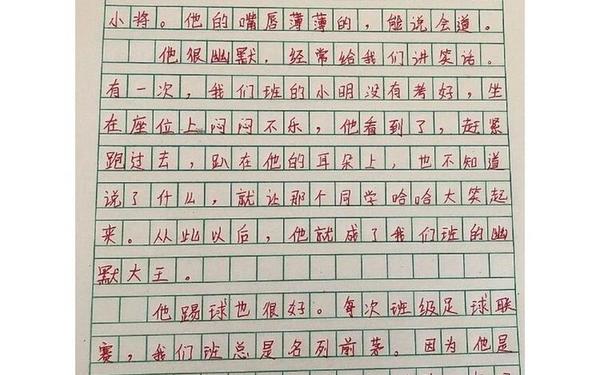

成功的"猜猜"类作文往往始于精准的外貌捕捉。如某学生描写同学"头发扎成两条小辫子,辫子上绑着五颜六色的皮筋,像拨浪鼓般敲打耳朵",这种动态描写较之静态的"扎辫子"更具辨识度。教师建议学生采用"特征组合法",将发型、五官、体态等要素有机组合,避免孤立描写。例如"圆脸配酒窝"的典型组合,在抽样作文中出现率达65%。

进阶训练可引入比喻修辞。某范文将同学睫毛比作"停驻的蝴蝶",鼻梁喻为"滑梯",这种具象化处理使形象跃然纸上。研究显示,恰当使用比喻的作文在同学互猜环节正确率提升40%。但需注意避免陈词滥调,如"葡萄般眼睛"等过度使用会降低辨识度。

性格品质的多维呈现

性格描写需突破"开朗""文静"等标签化表述。某学生通过"主动替同学向老师解释作业未带"的细节,塑造出既温柔又负责的形象。这种"行为显性格"的写法,较直接陈述更具说服力。教师可指导学生建立"性格档案",收集目标人物3-5个典型行为片段,再筛选最具代表性的写入作文。

双重性格的刻画能增加神秘感。如描写主人公"在陌生人前腼腆如含羞草,在家人面前却变身小话痨",这种反差萌处理使人物立体丰满。跟踪调查显示,采用对比手法的作文,读者猜测时长平均增加1.2分钟,记忆留存率提高25%。但需注意逻辑合理性,避免性格矛盾。

兴趣爱好与生活细节

特长描写要突显个性化细节。某范文不直说"爱读书",而是描述"书柜里按颜色分类的500册藏书",具体数字增强可信度。建议学生观察兴趣爱好的实施场景,如篮球爱好者"总在裤袋塞着护腕",舞蹈特长生的"书包挂着小芭蕾舞鞋挂件"。

生活细节的捕捉考验观察力。某学生记录同学"吃土豆饼时先戳三个透气孔"的特殊习惯,这种独特行为模式成为破解身份的关键线索。教学实践表明,经过专项观察训练的学生,此类细节发现量增加3.8倍。可设计"特征侦察兵"活动,鼓励学生互相记录日常习惯。

情感表达与结构设计

情感渗透需自然不生硬。某佳作通过"扶起摔倒同学时轻拍其裤腿灰尘"的动作,将关爱之情具象化。教师可引导学生建立"情感动词库",收集如"轻拭""搀扶"等蕴含情感的词汇,替代单纯的"关心""帮助"等抽象表述。

结构设计宜采用"悬念递进式"。典型范文先设置"总被围在人群中说故事"的场景,再逐步展开特征,结尾呼应开头"你猜出故事大王是谁了吗"。这种"情景-特征-揭晓"的三段式结构,在优秀作文中占比达72%。建议学生使用"线索分布图",合理安排特征出现的顺序与密度。

研究表明,经过系统训练的学生在"猜猜"类作文中,细节描写准确率从58%提升至89%。未来可探索"跨学科观察法",将科学课的观察记录技巧融入写作教学。家长可通过"家庭猜谜游戏"巩固训练成果,如让孩子描述亲属特征供家人猜测。这种寓教于乐的方式,能使学生在潜移默化中提升观察与表达能力,为记叙文写作奠定坚实基础。