班规的制定本质上是一场师生共同参与的民主实践。根据教育部《中小学班主任工作规定》的要求,班主任需“平等对待每一个学生,尊重学生人格”,这意味着班规的制定不能是教师单方面的权力行使,而应通过民主协商形成集体共识。例如,某中学在班规制定初期采用“意见征集卡”形式,收集学生关于课堂纪律、值日安排等议题的提案,最终整合出覆盖学习、行为、卫生等维度的32条细则。这种参与机制不仅能提升学生对规则的认同感,还能培养其责任意识——如某班级通过“梦想拍卖会”活动,让学生用虚拟积分竞拍班规条款,将抽象规则转化为具象承诺。

民主协商的深度还体现在对特殊群体的关注。研究表明,当班级存在“小群体对立”现象时,班主任若直接推行刚性制度,可能加剧矛盾。有效做法是设立“班规听证会”,通过角色扮演让不同群体代表阐述诉求,如某班主任通过模拟法庭形式,让矛盾双方在班规框架下达成和解协议。这种协商过程既维护了制度的权威性,又体现了“宽容性原则”,使班规成为化解矛盾的润滑剂而非激化冲突的催化剂。

二、内容设计:科学构建规则体系

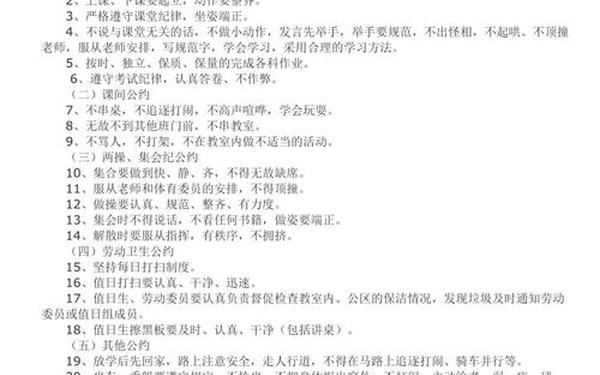

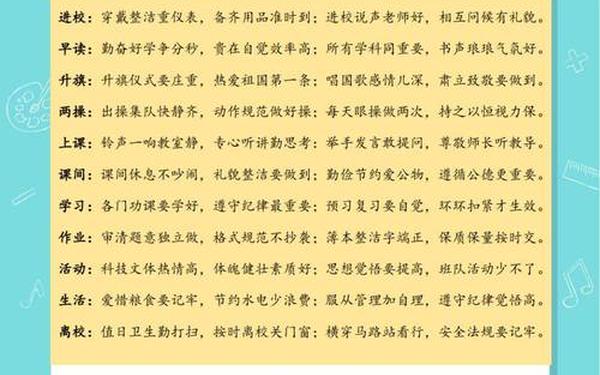

班规内容的设计需要兼顾全面性与可操作性。从结构上看,成熟的班规应包含核心目标、具体条款、奖惩机制三大模块。例如某初中班级将“促进德智体美全面发展”作为纲领,细化出“课堂45分钟专注度量化”“学习小组竞赛积分制”等15项实施细则,这种分层设计使抽象目标转化为可执行标准。值得关注的是,班规条款的表述需避免模糊性,如“卫生打扫不彻底扣1分”比“保持教室整洁”更具操作性,具体化表述能减少执行争议。

奖惩机制的设计直接影响班规效力。心理学研究表明,正向激励与适度惩戒的比例维持在3:1时最易被接受。某班级实施的“双轨积分制”具有借鉴意义:学生可通过“连续两周全勤”“作业进步显著”等行为获得奖励分,而“扰乱课堂”“逃避值日”等行为触发警示分,积分每月兑换成图书借阅权限或社会实践机会。这种机制既规避了传统惩罚的抵触情绪,又将规则遵守转化为自我实现的驱动力。

三、执行监督:建立动态管理机制

班规的生命力在于执行过程的刚柔并济。监督体系需构建“三级网格”:班主任把握方向性监督,班干部承担日常巡查,学生群体实施互相监督。某校推行的“值日班长日志”制度颇具成效,每日由轮值班干部记录“课堂专注度TOP3”“卫生整改项”等关键数据,并通过可视化图表在班会呈现。这种透明化管理使规则执行摆脱了“暗箱操作”的质疑,数据显示某班级采用该制度后,违纪率下降63%。

执行过程中的人文关怀同样重要。对于偶发违规行为,可引入“弹性处理机制”。某班主任设计的“反思-补救-销分”流程值得借鉴:首次迟到者通过提交时间管理方案消除扣分,作业抄袭者需重做并讲解解题思路方可抵消惩戒。这种处理方式既维护了规则严肃性,又给予学生改正空间,调查显示83%的学生认为该机制“比单纯惩罚更促进行为改变”。

四、动态调整:保持制度的演进活力

班规需要建立周期性评估机制。建议每学期末开展“三维评估”:通过问卷调查了解学生满意度,借助科任教师访谈收集执行效果数据,对照班级量化考核指标分析规则适配度。某重点中学的跟踪研究显示,实施季度评估的班级,其班规条款更新频率是传统班级的2.4倍,师生冲突事件减少57%。这种动态调整机制确保了班规始终与班级发展阶段同步。

修订过程应遵循“渐进优化”原则。当班级进入新阶段时,可采用“条款增补”而非全盘推翻的方式。例如某初中班级在升学关键期,通过民主表决新增“午间静学30分钟”“错题本周查”等条款,同时保留原有的基础行为规范。历史数据表明,保留70%核心条款并优化30%细则的方案,学生接受度比全面修订方案高41%。

<总结>

班规的制定与实施是班级治理现代化的微观体现。从民主协商的参与机制,到科学严谨的内容设计;从刚柔并济的执行监督,到持续演进的自适应调整,每个环节都彰显着“共建共治共享”的现代教育理念。未来研究可进一步探索数字化工具在班规管理中的应用,如区块链技术用于积分存证,或大数据分析预测规则失效节点。但无论技术如何革新,班规的本质始终是师生共同缔造的教育契约——它既是用制度编织的安全网,更是用信任构筑的成长阶梯。