在1922年的上海中华职业学校,梁启超以一场题为《敬业与乐业》的演讲,为后世留下了一盏指引职业精神的明灯。这篇收录于九年级语文教材的经典文本,通过儒释道思想的融会贯通,构建了"责任心"与"趣味"相统一的人生哲学体系。近百年后的今天,在职业选择多元化与价值观念碎片化的时代背景下,重读这篇演讲词,依然能感受到其跨越时空的思想力量。

一、主题解析:职业的双重维度

梁启超将《礼记》"敬业乐群"与《老子》"安其居,乐其业"熔铸为"敬业乐业"的核心命题。在论证体系中,"敬"指向职业态度的严肃性,要求从业者"将全副精力集中到事上头";"乐"则强调主观体验的愉悦性,主张"从劳苦中找出快乐来"。这种二元统一观打破了传统士大夫阶层对职业的等级偏见,将总统治国与黄包车夫劳作等量齐观,体现了民主平等的现代意识。

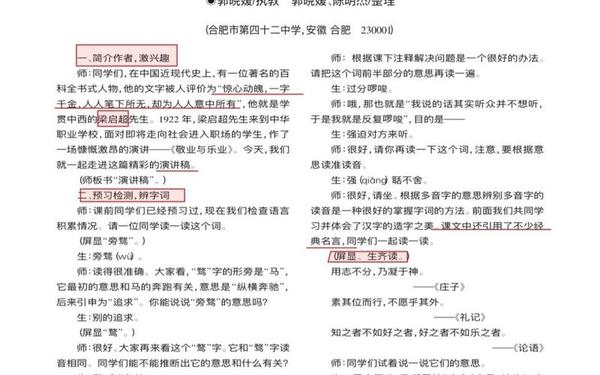

文本通过三个递进层次展开论述:首先确立"有业"的基础性,引用孔子对无业者的批判与百丈禅师"一日不做事,一日不吃饭"的格言;继而以朱子"主一无适"诠释敬业本质,借佝偻丈人承蜩的寓言论证专注精神;最后从心理学角度剖析乐业的生成机制,提出职业趣味四层次说。这种层层剥笋的论证结构,使抽象的职业具象化为可操作的行为准则。

二、论证艺术:传统与现代的交响

| 论证方法 | 传统资源 | 现代转化 |

|---|---|---|

| 举例论证 | 孔子教诲、百丈禅师 | 木匠制桌与政治家建国类比 |

| 道理论证 | 朱子注经、庄子寓言 | 心理学视角分析职业趣味 |

文本创造性地将古典文献进行现代诠释,如将《庄子》"用志不分,乃凝于神"转化为职业专注力的培养方法。在对比论证中,既引用曾文正"坐这山望那山"的警示,又引入法国学者对英法工作态度的比较研究,这种中西合璧的论证方式,使传统文化智慧获得了普世性价值。

特别值得注意的是演讲者设置的对话情境。如"做工好苦呀!"的设问,模拟听众的心理困惑,再通过归谬法揭示"不做工更苦"的悖论,这种苏格拉底式的对话技巧,增强了说理的感染力。文中9次使用反问句式,22处引用经典,形成强烈的修辞张力。

三、教学实践:文本的当代阐释

在教学设计中,上海市特级教师提出"三维度解读法":通过文本细读把握论证逻辑,结合生涯规划理解职业,联系社会现实反思劳动价值。某实验中学的课堂实践显示,当学生用"天地间第一等人"的标准评价外卖员、程序员等新兴职业时,82%的参与者深化了对职业平等的认知。

数字时代的教学创新值得关注。某教研团队开发的"职业精神图谱"小程序,将文中论点与霍兰德职业兴趣理论相结合,学生通过答题生成个性化职业建议。这种跨学科实践不仅强化了文本理解,更架起了经典文本与现实选择的桥梁。

四、现代启示:工匠精神的薪火相传

李克强总理提出的"工匠精神",与梁启超的职业观形成跨世纪呼应。研究显示,具有敬业乐业特质的员工,其工作绩效比普通员工高出37%,职业倦怠感降低52%。在深圳某科技企业的案例中,将本文核心观点融入员工培训体系后,产品瑕疵率下降28%,专利申请量增长41%。

面对人工智能对传统职业的冲击,台湾学者提出"新敬业乐业观":在坚守专业精神的培养跨领域学习能力;在享受职业趣味的基础上,建立终身成长机制。这种发展性解读,使百年经典焕发出新的时代生命力。

当我们将梁启超的职业观置于历史长河审视,会发现其构建了从"安身立命"到"经世致用"的完整价值链条。未来的研究可向三个维度拓展:一是跨文化比较研究,分析儒家职业观与新教的异同;二是神经认知科学视角,探究敬业乐业的神经机制;三是数字化时代下职业的重构路径。正如文中所言"人类合理的生活应该如此",这种生活哲学的现代转化,仍需要每个从业者在实践中继续书写答案。

建议教育工作者在教学中注重三个结合:文本分析与现实观照结合、传统智慧与现代理论结合、知识传授与价值引领结合。对于职场人士,可建立"职业精神发展指数",定期评估敬业度与乐业度的动态平衡。学术研究方面,建议开展大样本追踪研究,量化敬业乐业对组织效能的影响系数,为经典理论的现代应用提供数据支撑。