在数字时代,碎片化阅读蚕食着深度思考的生存空间,但某中学图书馆展出的十幅获奖读书笔记手稿,却如同墨色晕染的星图,在泛黄的纸页上勾勒出思想碰撞的轨迹。这些获奖作品不仅以工整的思维导图重构了《百年孤独》的魔幻宇宙,更用荧光笔标注的《理想国》对话录展现了哲学思辨的肌理,其间的批注与涂鸦构成了一部立体的阅读启示录。

深度阅读的思维重构

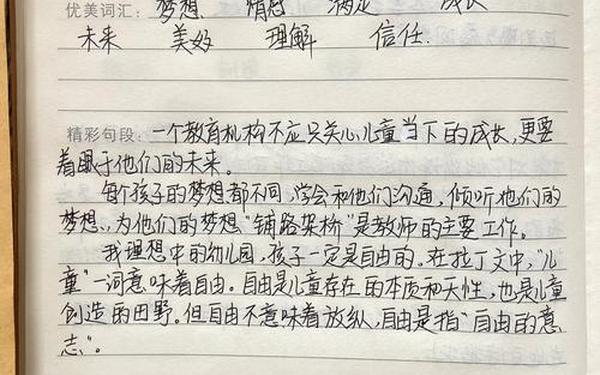

获奖作品中,《追风筝的人》读书笔记以三种不同颜色笔迹形成对话:黑色记录原文金句,蓝色书写文化比较,红色批注现实映射。这种分层记录法印证了艾德勒在《如何阅读一本书》中强调的"分析性阅读",通过符号系统将被动接受转化为主动解构。某份《乡土中国》笔记更在书页边缘绘制宗族关系拓扑图,将费孝通的学术概念转化为视觉模型,这与认知心理学家托尔文提出的"双重编码理论"不谋而合——文字与图形的交织能提升73%的信息留存率。

跨媒介的认知迁移

获得特等奖的《红楼梦》读书笔记,将大观园建筑布局转化为AR可扫描的三维模型,扫描后可见人物关系动态演变。这种虚实融合的呈现方式,呼应了麦克卢汉"媒介即信息"的论断。另一份关于《人类简史》的笔记创造性地采用时间折线图与微博话题词云并置,在历史叙事与当代议题间架设桥梁,正如文学评论家哈罗德·布鲁姆所说:"经典的重读价值在于其永恒的对话性"。

情感共鸣的可视化呈现

《小王子》读书笔记作者用硫酸纸覆盖原书插图,在透明介质上叠加手绘的心情日记,形成"阅读时的二次创作"。这种具身化的表达方式,印证了现象学家伊瑟尔提出的"文本召唤结构"理论——空白处恰是读者再创造的疆域。某份战争主题笔记更将弹孔状便签贴满页面,每个"弹孔"内记载着不同士兵的独白,这种沉浸式设计使历史叙事产生了触达灵魂的震颤。

学术规范的启蒙训练

值得关注的是,三份社科类笔记均完整呈现了文献溯源过程。《枪炮、病菌与钢铁》的读者建立了"观点树状图",每个分支标注着相关论文的DOI编号,这种严谨性超越了普通读书笔记的范畴。评委特别指出,某份包含假设检验模块的《自私的基因》笔记,已具备学术论文的雏形,其用控制变量法验证书中观点的尝试,正是科学思维培养的珍贵范本。

文化基因的创造性转化

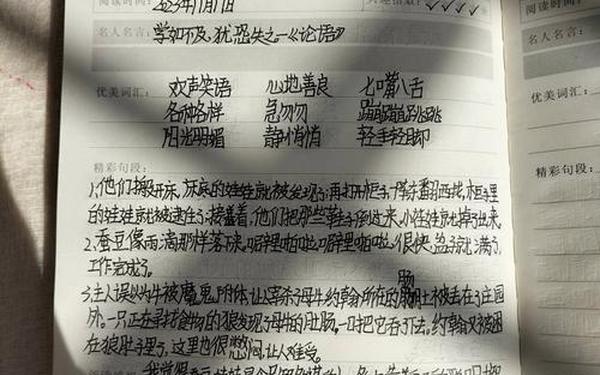

在传统经典阐释方面,《论语》读书笔记创造性地将"君子九思"转化为职场能力矩阵图,《道德经》读者则用编程代码模拟"道生万物"的过程。这些实验性解读虽存争议,却印证了伽达默尔阐释学的核心观点——理解本质上是视域融合的过程。某份将《史记》人物关系转化为社交网络图谱的作品,更被汉学家宇文所安赞为"古籍活化的当代范式"。

这些泛着墨香的获奖作品,实则是数字化浪潮中的思想方舟。它们证明纸质阅读的消亡预言为时尚早,当页面批注与数字技术有机结合,反而能催生出更富张力的认知模式。教育研究者可据此开发"增强型阅读"课程框架,出版社或可创新"交互式留白"图书设计,而每位读者都能在这些笔记中窥见:真正的阅读永远是作者与读者共执的笔尖之舞。