在东方文明的星轨中,教师始终是承载火种的普罗米修斯,他们的身影既投射在《礼记》的尊师重道里,也凝结在文人墨客的平仄间。从杜甫笔下“润物细无声”的春雨,到李商隐诗中“蜡炬成灰泪始干”的烛光,这些诗句不仅是对师者的礼赞,更是中华文明对教育精神的千年叩问。当我们翻开历史的诗卷,会发现每一首咏叹师道的作品,都如同青铜器上的饕餮纹,将“传道授业解惑”的使命铭刻在民族基因里。

师道尊严:传道授业的文明根系

韩愈在《师说》中构建的“师者,所以传道受业解惑”三重境界,恰似三足鼎立的青铜礼器,支撑起华夏文明的传承体系。杜甫《咏怀古迹》中“风流儒雅亦吾师”的喟叹,不仅是对宋玉文采的追慕,更是对“以文化人”教育理念的形象诠释。这种将知识传递升华为文明赓续的认知,使得古代教师超越了简单的知识传授者角色,成为连接历史与未来的文化摆渡人。

在白居易笔下“令公桃李满天下”的盛景里,我们触摸到古代师道尊严的温度。刘基《题太公钓渭图》中“尊为帝者师”的典故,将姜子牙垂钓渭水的传说转化为尊师重道的精神图腾。这种将教师地位抬升至“帝王师”的文化现象,正如青铜编钟的十二律吕,构成了中国古代社会尊师重教的和声体系。

师恩如海:生命润泽的精神图景

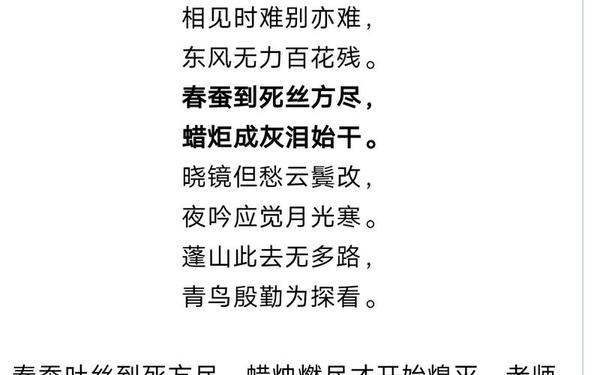

李商隐“春蚕到死丝方尽”的意象,将教师生涯提炼成永不枯竭的奉献长河。这种生命能量的转化,在龚自珍“化作春泥更护花”的隐喻中得到诗意升华——教师的自我消解成就了学生的茁壮成长,恰如青铜爵中的琼浆,在倾注中完成价值的嬗变。罗隐《蜂》中“采得百花成蜜后”的劳作场景,更将教师工作解构为永不停歇的酿造过程。

这种润物无声的教化力量,在杜甫《春夜喜雨》的意境中臻至化境。“随风潜入夜”的不仅是自然界的甘霖,更是教师智慧的悄然渗透。郑燮《新竹》中“全凭老干为扶持”的比拟,将师生关系升华为文化基因的迭代传承,如同青铜器上的雷纹,既保持母题又衍生新意。

师心不倦:文化人格的永恒镜像

白居易《奉和令公绿野堂种花》创造的“桃李不言”意象,暗合了《道德经》“大音希声”的哲学智慧。教师的人格魅力如同青铜鼎上的云雷纹,不事张扬却自有庄严。刘克庄《用厚后弟强甫韵》中“白首尊师谊在三”的执着,将教育情怀淬炼成超越时空的精神琥珀,其中凝结着文明传递的永恒密码。

这种文化人格的塑造,在历代教育诗文中呈现出多元面向。王维《送方尊师归嵩山》中“瀑布杉松常带雨”的仙师形象,将教师风骨与自然造化相融;陆游“纸上得来终觉浅”的警句,则揭示了教师引导学生实践的重要性。这些诗句共同构建的师者群像,犹如青铜器上的铭文,将教育智慧镌刻在文明长卷之中。

当我们站在现代教育的门槛回望,这些穿越千年的诗句依然闪耀着智慧的光芒。从韩愈的师道学说到李商隐的奉献礼赞,古代诗人用平仄韵律为教师精神铸造了不朽的丰碑。在人工智能重塑教育形态的今天,这些诗句中蕴含的“有教无类”“因材施教”等教育理念,恰如青铜器出土时惊艳世界的绿锈,提醒我们在技术狂飙中守护教育的温度与人性光辉。未来的教育研究,或许应当如考古学家清理青铜器般,细细拂去现代性的尘埃,让传统师道精神在现代文明的土壤中重新抽枝发芽。