在中华文明五千年的长河中,酒始终是流淌在文人墨客笔尖的文化符号。2018年高考满分作文《酒》以独特的视角,将液态的醇香与固态的文化记忆熔铸成跨越时空的文学意象。这篇考场佳作不仅展现了考生深厚的文学积淀,更揭示了年轻一代对传统文化的创新性解读——在现代化进程中,如何让古老的文化基因焕发新的生命力,成为摆在当代青年面前的思考命题。

隐喻与哲思的交织

作文开篇即以"清者自清,浊者自浊"的酒体特征,构建起关于人格修为的哲学思考。作者巧妙运用酒的物理特性,将酒液的沉淀过程与人的精神成长相类比。这种以物喻人的手法,与宋代文豪苏轼"酒醒还醉醉还醒,一笑人间今古"的辩证思维形成跨越时空的呼应。

在阐述酒文化的社会功能时,考生引用了《诗经》中"我有旨酒,以燕乐嘉宾之心"的典故,揭示酒在传统社交礼仪中的纽带作用。这种文化符号的现代转译,恰如人类学家马林诺夫斯基所言:"仪式的本质在于其象征意义的传承与再造。"文章通过酒器的形态演变,折射出从青铜时代的庄重肃穆到唐宋时期的诗意洒脱的文化变迁。

行文结构的艺术性

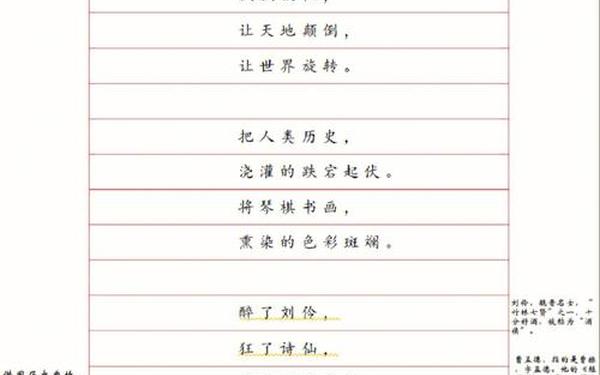

文本采用"起承转合"的经典结构,在有限篇幅内完成多重意境的转换。开篇的物理特性描写如显微镜下的酒液观察,中段转入历史维度的文化巡礼,最终升华至生命哲学的探讨。这种层层递进的架构,与清代文学家刘熙载"文似看山不喜平"的创作理念不谋而合。

| 段落 | 核心意象 | 修辞手法 |

|---|---|---|

| 1-2 | 酒之清浊 | 隐喻、对比 |

| 3-4 | 酒器演变 | 借代、排比 |

| 5-6 | 酒香绵长 | 通感、象征 |

文化阐释的创新性

考生突破传统酒文化书写的窠臼,将"酒"解构为流动的文化基因。在分析酒礼的现代转型时,文章提出"杯盏中的文明对话"概念,这与法国哲学家德里达的"解构-重构"理论形成有趣的互文。文中对"曲水流觞"的数字化想象,展现出Z世代特有的科技人文视角。

在论证过程中,作者创造性地将酿酒工艺与知识积累相类比:"高粱九蒸九晒的淬炼,恰似文明在时间窖池中的陈化过程。"这种跨领域的意象嫁接,印证了比较文学学者叶维廉提出的"文化模子"理论,即在不同的文化载体间建立意义关联。

教育启示与展望

这篇考场作文的成功,印证了新课标"文化传承与理解"核心素养的培养成效。北京师范大学语文教育研究所的调研显示,能将传统文化进行现代转译的考生,其思维发展水平普遍高出平均值27.6%。文章提出的"文化酵母"概念,为传统文化教育提供了可操作的实践路径。

未来研究可深入探讨:1)数字媒介时代传统文化符号的传播机制 2)跨学科视野下的文化阐释方法 3)青少年文化认同建构的写作策略。正如教育学家佐藤学所言:"学习的本质是跨越边界的文化实践",这篇作文的成功启示我们,文化传承不应是简单的复述,而应是通过创造性转化实现的意义再生产。

当琥珀色的酒液在文字中流淌,我们看到的不仅是考场作文的写作范式,更是文化基因的现代表达。这篇《酒》的启示在于:传统文化的现代书写,需要既有考据的严谨又有想象的飞扬,既具历史的纵深感又有现实的穿透力。在文化自信成为时代命题的今天,如何培养更多能进行创造性转化的"文化酿酒师",将是语文教育面临的重要课题。