2023年高考作文题以多元视角和深刻思辨性引发社会广泛讨论。从“时间与技术的关系”到“故事的力量”,从“合作共生”到“青少年的自我空间”,命题既紧扣时代脉搏,又关注个体成长,展现了教育评价改革对核心素养的重视。这些题目不仅是语言文字的竞技场,更是青年价值观塑造的镜像,折射出当代语文教育从知识传授向思维培养转型的鲜明轨迹。

一、主题立意:培根铸魂与时代脉搏

2023年作文命题延续了“立德树人”的根本导向,全国乙卷以“吹灭别人的灯不会让自己更光明”的比喻,将构建人类命运共同体的宏大叙事转化为具象认知,要求考生在文明互鉴的维度展开论述。教育部考试院专家指出,这种命题设计旨在引导青年树立正确的历史观、民族观,北京卷“续航”主题则直接将科技创新与经济发展相联结,体现“将青春奋斗融入民族复兴”的深层意图。

在传统文化传承方面,新课标I卷“故事的力量”要求考生调动从精卫填海到当代扶贫故事的集体记忆,天津卷通过周恩来青年时期对联“与有肝胆人共事,从无字句处读书”,构建起跨越百年的精神对话场域。复旦大学附属中学王希明教授评价:“这些题目将文化基因转化为思维工具,使传统智慧成为解决现实问题的资源”。

二、思维品质:批判性与辩证性

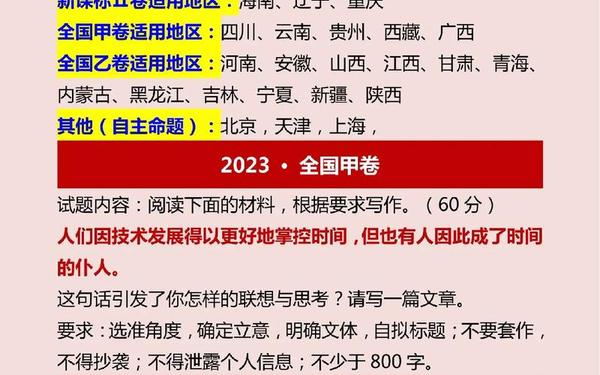

全国甲卷“技术掌控时间与成为时间仆人”的二元对立命题,要求考生在快与慢、工具理性与价值理性之间寻找平衡点。如浙江省衢州二中胡欣红老师所言:“题目用24字构建哲学思辨空间,考察学生是否具备从现象到本质的抽象能力”。考生需要论证科技既解放人类又可能异化人性的双重性,类似“君子使物,不为物使”的传统智慧为论述提供了文化支点。

上海卷“探索陌生世界仅因好奇心吗”则创设了开放思辨场域,要求突破单因论思维。专家建议可从科学探索的使命感、文化碰撞的驱动力等多维度切入,北京师范大学申继亮教授强调:“这类题目检验的是思维的系统性和论证的严密性,需要建立论点间的逻辑网络”。

三、教学导向:考教结合与素养培育

命题与教材的深度关联成为显著特征。全国甲卷继2022年《红楼梦》题额写作后,再次体现整本书阅读的教学导向;新课标II卷“安静空间”与统编教材“青年成长”单元形成呼应。人民教育出版社王本华编审指出:“这种设计倒逼教学从答题技巧训练转向真实读写能力培养”。

读写结合题型首次在全国卷中正式亮相,如新课标II卷要求结合现代文阅读材料写作,教育部考试院解释为“弱关联设计避免审题障碍”。这种创新促使语文教育突破单篇教学局限,向任务群学习转型,上海市语文教研员郑桂华认为:“未来教学需更注重跨文本的思辨能力培养”。

四、表达创新:真实情境与个性写作

| 试卷类型 | 核心命题 | 思维维度 | 典型立意 |

|---|---|---|---|

| 全国甲卷 | 技术发展与时间掌控 | 二元辩证 | 科技双刃剑与主体性觉醒 |

| 新课标I卷 | 故事的力量 | 文化传承 | 叙事建构与民族认同 |

| 上海卷 | 探索陌生世界的动机 | 多维思辨 | 好奇心驱动的文明演进 |

命题的生活化转向在新课标II卷“青少年自我空间”中尤为明显,四川省成都石室中学李奇老师发现:“80%的考生选择结合网课经历、社交媒体使用等真实体验写作”。这种设计使作文摆脱了假大空倾向,北京卷“亮相”要求记叙文写作,通过“国旗下的讲话”“产品发布会”等场景化命题,检验细节观察与情感表达能力。

在个性化表达方面,天津卷对联写作允许自由选择论述角度,有考生从“无字句处读书”引申出大数据时代的批判性思维,获得阅卷组好评。这种开放性既尊重个体差异,又考察知识迁移能力,印证了陆俭明教授“作文应成为思维体操”的教学理念。

2023年高考作文题通过“大主题、小切口”的命题艺术,实现了价值引领与思维考察的有机统一。未来语文教育需在三个方面深化改革:一是加强跨媒介阅读能力培养,应对读写结合题型趋势;二是构建“问题链”教学模式,提升多维度思辨品质;三是开发传统文化现代转化路径,使文化传承成为创新表达的源头活水。正如教育部考试院负责人所言:“作文不应是文字的排列组合,而应成为青年认识世界、建构意义的思维实验场”。

建议教师在日常教学中引入“三维写作训练法”:在内容维度建立时事热点与经典文本的对话,在思维维度强化归因分析与辩证论证,在表达维度鼓励个性化叙事与创新性结构。唯有如此,才能培养出既具家国情怀又有独立思想的时代新人。