在高中语文学习中,800字作文既是基本功的试金石,也是思维深度的竞技场。无论是议论文的缜密逻辑、记叙文的细腻叙事,还是散文的灵动表达,优秀作文往往以清晰的立意、鲜活的素材和精巧的结构脱颖而出。本文将深入探讨高中800字作文的创作密码,从结构布局到语言雕琢,结合经典案例与实用技巧,为学子们提供系统化的写作指南。

一、结构布局:骨骼决定形态

优秀作文的核心在于逻辑与美感的统一。议论文的“总分总”结构是经典范式,如《达己与达人》中通过“定义-对比-升华”的框架,将个人价值与社会责任层层递进。例如开篇以孔子的“己欲立而立人”点题,中间通过历史人物(诸葛亮、范仲淹)与现代案例(马云、张桂梅)形成论据矩阵,最终落脚于青年使命的呼吁。

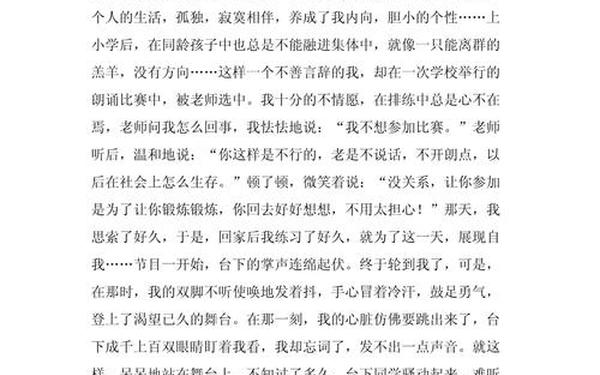

而记叙文则需注重“起承转合”的叙事节奏。如《留一点阳光给自己》以环境描写开篇,通过三段平行结构(自信、勇气、真诚)展现成长蜕变,结尾以象征手法收束全篇。这种“场景-冲突-感悟”的三段式设计,既符合考场作文的篇幅限制,又能体现情感的递进。

| 文体类型 | 典型结构 | 高分特征 |

|---|---|---|

| 议论文 | 论点分层递进 | 论据多元(历史+现实+理论) |

| 记叙文 | 细节场景串联 | 情感曲线完整(压抑-转折-升华) |

二、叙事技巧:细节铸就真实

在《五一劳动节》的田野描写中,“沉甸甸的麦穗”与“汗流浃背的三姨丈”形成视觉与情感的双重冲击,将劳动价值具象化。这种“行为+结果”的细节组合,比空洞的赞美更具说服力。例如描写科学家攻坚克难时,“实验室彻夜的灯光”与“数据簿上的反复涂改”比“刻苦钻研”更生动。

隐喻与象征的运用能提升文本张力。《黄河颂》中将河流喻为“民族的脊梁”,壶口瀑布的描写暗合民族精神的激荡。此类手法需注意本体与喻体的内在关联,如用“蒲公英的漂泊”隐喻理想追寻时,需搭配“扎根生长”的后续意象以避免单薄。

三、素材积累:多元构建体系

分主题整理是高效方法。根据《手卡全家桶》的实践,可将素材分为“家国情怀”“科技创新”“文化传承”等八大主题,每个主题储备3-5个古今案例。例如“逆境成长”主题下,既能用苏轼的“竹杖芒鞋”,也可选当代北斗团队突破技术封锁的事迹。

小众素材的挖掘能体现思维深度。比起泛用袁隆平、张桂梅,敦煌壁画修复者李云鹤、古籍保护专家杜伟生等案例更具新鲜感。跨学科素材的运用(如数学中的“哥德尔不完备定理”喻指认知局限)能展现知识迁移能力。

四、语言表达:文采与精准并重

句式变化是打破平庸的关键。在《青春独白》中,排比句“达己是一种坚持,一种奋斗,一种超越”与设问句“这样的成功真的有意义吗?”交替使用,形成韵律感。而《感受乡村》通过长短句交错(“溪水静静地流,鸟儿静静地飞”),营造出宁静悠远的意境。

术语的恰当使用能提升专业度。如讨论传统文化保护时,“文化记忆的再编码”“非物质文化遗产的活态传承”等概念的引入,比单纯描述“保护很重要”更具学术性。但需注意避免堆砌术语,需用具体案例支撑抽象概念。

五、评分标准:知己知彼的密钥

根据高考评分细则,发展等级的“深刻”要求体现在论点的新颖性与延展性。如从“共享单车”谈到“信任机制的构建”,比停留在“便利生活”层面更易获高分。而“丰富”不仅指素材数量,更强调多维视角,例如分析科技时兼顾哲学家、科学家、普通公众的不同立场。

规避常见失分点至关重要:①文体特征模糊(如议论文中穿插大段抒情);②例证与论点脱节(如用爱迪生证明“合作精神”);③语言过度华丽导致空洞。建议写作后按“内容-结构-语言”三环节自查。

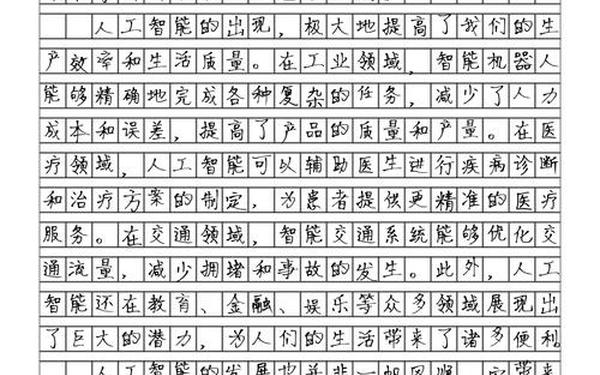

高中800字作文的创作是一场思维与美学的双重修行。通过结构化的思维训练、细节化的叙事打磨、系统化的素材积累,辅以对评分标准的精准把握,每位学子都能找到属于自己的表达密码。未来研究可进一步探索AI辅助写作(如素材智能匹配、结构优化建议)在作文教学中的应用,让技术与人文碰撞出新的火花。正如《手卡全家桶》的实践所示,当方法论与创造力结合时,考场作文便能超越应试框架,成为真正的思想载体。