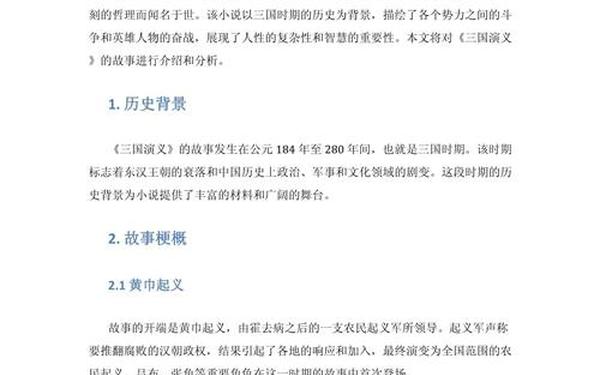

| 故事名称 | 经典回目 | 核心人物 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 三顾茅庐 | 第三十七回 | 刘备、诸葛亮 | 刘备三次隆中求贤,终获卧龙出山辅佐 |

| 草船借箭 | 第四十六回 | 诸葛亮、周瑜 | 大雾江面布疑阵,智取十万狼牙箭 |

| 火烧赤壁 | 第四十九回 | 周瑜、诸葛亮 | 连环计破曹军水师,东风助力火攻破敌 |

| 空城计 | 第九十五回 | 诸葛亮、司马懿 | 琴音退敌显胆略,虚实之间定乾坤 |

| 桃园结义 | 第一回 | 刘备、关羽、张飞 | 桃花影落祭天地,生死与共立誓言 |

| 单骑救主 | 第四十一回 | 赵云、刘备 | 长坂坡前七进七出,青釭剑护幼主周全 |

| 舌战群儒 | 第四十三回 | 诸葛亮、张昭 | 一人独辩江东士,智论三分定联盟 |

| 煮酒论英雄 | 第二十一回 | 曹操、刘备 | 青梅煮酒藏机锋,惊雷巧应显韬晦 |

| 七擒孟获 | 第八十七至九十回 | 诸葛亮、孟获 | 攻心为上平南蛮,七纵七擒定边疆 |

| 白帝城托孤 | 第八十五回 | 刘备、诸葛亮 | 病榻遗诏寄江山,君臣相知泣鬼神 |

三国演义中的经典故事,三国演义故事名称10个

一、谋略与智慧的永恒光芒

《三国演义》中最为人称道的莫过于层出不穷的智谋较量。诸葛亮在草船借箭中展现的危机处理能力堪称典范:面对周瑜的十日造箭令,他不仅将计就计完成军令状,更通过气象预测与心理博弈,将曹操的多疑转化为战略资源。这种“借力打力”的思维方式,与现代项目管理中的资源置换理论惊人相似,正如当代学者指出的:“草船借箭本质上是将环境变量转化为决策参数的经典案例”。

而空城计的戏剧性反转,则展现了另一种维度的大智慧。当司马懿率十五万大军兵临城下,诸葛亮独坐城楼焚香操琴的行为,实则构建了多重心理防线:通过反常行为制造认知失调,利用司马懿的谨慎性格反向设局。这种虚实相生的策略,与《孙子兵法》中“能而示之不能”的战术思想形成跨时空呼应。现代心理学研究也证实,此类信息不对称场景下的决策模型,至今仍是博弈论的重要课题。

二、忠义精神的文化基因编码

桃园结义作为全书的开篇之章,奠定了“义”的核心价值体系。刘关张“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”的誓词,不仅塑造了理想化的人际关系模板,更成为后世江湖文化的基石。这种契约精神在单骑救主中得到极致展现:赵云怀抱阿斗在曹军阵中七进七出,其行为已超越个人勇武,升华为对“忠”的价值信仰的实践。

值得关注的是,这种忠义观在当代社会产生新的解构。如义释曹操中关羽的抉择,既体现了传统道德中“知恩图报”的准则,又暴露了私人情感与集团利益的冲突。有学者指出:“华容道放曹的本质,是罗贯中对儒家体系复杂性的文学化呈现”,这种道德困境的书写,使作品超越了简单的善恶二元论。

三、历史叙事与文学虚构的共生

火烧赤壁作为历史真实与艺术加工结合的典范,展现了罗贯中高超的叙事技艺。史书记载的“孙权刘备联军破曹”被演绎为诸葛亮借东风、庞统献连环计的传奇。这种改写不仅增强了故事张力,更通过“东风”这个自然意象,将天时、地利、人和的战争要素具象化,形成独特的象征系统。

在人物塑造层面,七擒孟获的叙事策略尤为精妙。虽然正史仅载“亮率众南征,其秋悉平”,小说却将其扩展为七次擒纵的系列剧。这种文学化处理不仅丰满诸葛亮形象,更暗含古代中国“以德服远”的政治理想。现代民族学研究表明,该情节反映了明代对边疆治理的想象性解决方案。

四、经典叙事的现代性启示

这些经典故事在当代社会持续产生回响。煮酒论英雄中曹操“天下英雄唯使君与操耳”的论断,被管理学重新诠释为人才识别的经典模型。而白帝城托孤展现的权力交接场景,则为现代企业传承提供历史镜鉴:刘备“若嗣子可辅则辅之,如其不才君可自取”的遗诏,既包含政治智慧,又暗藏制衡权术。

从传播学视角看,这些故事的成功在于构建了普世性叙事框架。如舌战群儒中的辩论技巧,既符合古代士人阶层的思维模式,其“以子之矛攻子之盾”的论辩逻辑,又与当代法庭辩论技巧形成跨时空对话。这种叙事弹性,正是经典作品永葆生命力的关键。

经典的重读与再生

当我们以现代视角重审这些经典故事,会发现其不仅是历史记忆的载体,更是文化基因的存储库。从三顾茅庐的人才战略到空城计的风险管理,从桃园结义的建构到火烧赤壁的生态智慧,这些叙事单元持续为现代社会提供思维养料。未来研究可深入探讨:经典叙事模型在人工智能时代的转化应用、跨媒介传播中的符号重构,以及全球化语境下的价值观对话等问题。正如毛宗岗在修订评点本时所言:“读三国如入宝山,随人智慧各有所得”,这种开放性正是经典永恒魅力的源泉。