一、内容概述

第十一回《刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操》围绕忠义、权谋与英雄气概展开。孔融因黄巾余党围困北海,派太史慈向刘备求援,刘备率关羽、张飞解围,展现其仁德与果敢。陶谦欲让徐州于刘备,刘备以“无功不受禄”婉拒,体现其谦逊与政治智慧。曹操因吕布偷袭兖州而撤军,刘备得以化解徐州之危,故事线交织着英雄相惜与乱世权谋。

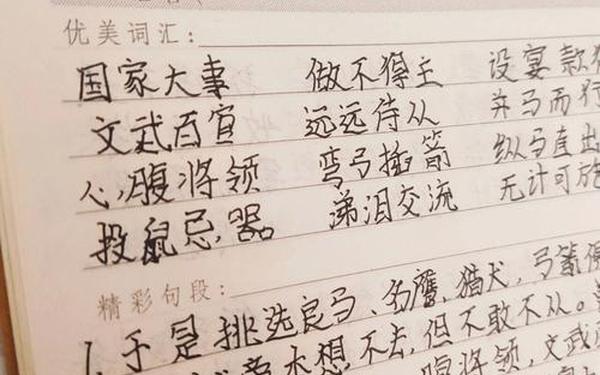

二、经典摘录

1. 忠义之言

2. 战略之辩

3. 人性之叹

三、人物与主题解析

1. 刘备:仁德与权谋的平衡者

刘备在北海之战中以少胜多,却不居功自傲,拒绝陶谦让徐州,既彰显“勿以善小而不为”的仁心(《三国演义》名句),又暗含对徐州战略地位的审慎考量。他深知“强中自有强中手”的乱世法则,以退为进积累政治资本,为后续崛起埋下伏笔。

2. 太史慈:忠勇与孝义的化身

太史慈为报孔融之恩,单骑突围、决死求援,其“一骑当千”的勇武与“受人之托,忠人之事”的信念,成为儒家忠孝文化的缩影。他的行为与“大丈夫生于乱世,当带三尺剑立不世之功”的精神相呼应,却因孔融未能重用而遗憾离场,暗示乱世中人才与机遇的错位。

3. 曹操与吕布:野心与短视的对照

曹操借报父仇之名攻打徐州,却在吕布偷袭兖州时果断撤军,体现其“包藏宇宙之机,吞吐天地之志”的全局观;而吕布虽有“匹马纵横天下”之勇,却因刚愎自用屡失良机,印证“色厉胆薄,好谋无断”的致命弱点。

四、思想启示

1. 忠义与权谋的辩证

本回通过刘备与陶谦、曹操与吕布的对比,揭示“义”与“利”的冲突。刘备以信义立身,曹操以权谋制胜,二者皆在乱世中生存,却走向不同结局,暗合“天下大势,分久必合”的历史循环。

2. 英雄的困境与抉择

太史慈的忠勇未能换取孔融的知遇,刘备的仁义反遭曹操忌惮,折射出乱世中理想主义的脆弱。正如杨慎所言:“古今多少事,都付笑谈中”,英雄的悲壮终成历史长河中的浪花,唯精神气节永存。

第十一回以“救”与“破”为主线,交织英雄的忠勇、枭雄的权谋与凡人的挣扎。刘备的谦逊、太史慈的决绝、曹操的机变,共同勾勒出乱世群像的复杂性与多面性。读此回,既为“玉可碎而不可改其白”的气节动容,亦对“人情势利古犹今”的世态唏嘘不已,恰如苏轼所言:“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”。