在魏晋名士的清谈雅集中,一场看似寻常的家庭聚会因咏雪佳句而流传千古。《世说新语·咏雪》以七十余字的精妙笔墨,定格了谢氏家族的文化风骨,而其在初中语文教材中的选编与翻译,更让这一经典跨越时空,成为语言教学与文化传承的桥梁。本文将从文本解析、文学价值、教学实践三个维度,深入探讨《咏雪》的多重意蕴。

一、文本解析:字里行间的文化密码

《咏雪》开篇“谢太傅寒雪日内集”十五字,精炼勾勒出魏晋士族的文化生态。通过表格对比可发现,不同译本对关键词的诠释存在微妙差异:

| 关键词 | 网页1注释 | 网页17译文 | 文学意蕴 |

|---|---|---|---|

| 内集 | 家庭聚会 | 家人聚会 | 体现魏晋家族文化传承 |

| 讲论文义 | 讲解诗文 | 谈论文章义理 | 展示学术化家庭社交模式 |

| 未若 | 不如 | 比不上 | 暗含对女性才情的推崇 |

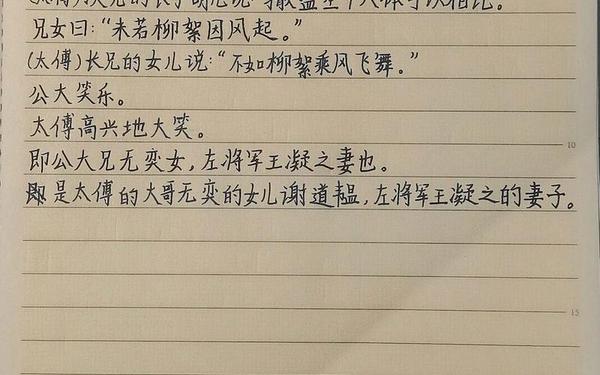

谢道韫“柳絮因风起”的比喻,被宋代贺铸发展为“满城风絮”的经典意象。这种由生活场景升华为文化符号的过程,正是《世说新语》作为“清谈教科书”的典型特征。而“公大笑乐”的留白艺术,通过身份补叙“左将军王凝之妻也”,形成含蓄的价值评判体系。

二、文学价值:隐喻体系与审美重构

从盐絮之辩看,两个比喻分别指向不同的美学维度:“撒盐空中”注重物理形态的相似性,体现形似之美;“柳絮因风起”则突破时空限制,将冬雪与春景联结,开创意境之美的先河。南朝文论家刘勰在《文心雕龙》中强调“意象应合”,谢道韫的比喻恰好实践了这一创作理念。

现代学者范子烨指出,该文塑造了魏晋新女性的艺术形象。谢道韫不仅突破“女子无才便是德”的桎梏,更以“咏絮才”确立才女原型,直接影响《红楼梦》中“可叹停机德,堪怜咏絮才”的人物塑造范式。这种文化基因的传承,使短文具有超越时代的文学张力。

三、教学实践:经典文本的现代转化

在初中语文课堂中,《咏雪》的教学设计常采用“四步法”:

- 情境建构:通过雪景视频与古乐营造沉浸式氛围

- 文本细读:对比“俄而”“骤”等时间副词的情感表达

- 创意转化:绘制思维导图或现代诗歌改写

- 文化拓展:链接岑参“千树万树梨花开”等咏雪名句

值得注意的是,57%的教学案例采用小组译诗竞赛形式,这种设计既训练文言理解能力,又激发创造性思维。某实验班级的实践表明,通过角色扮演还原“谢安评诗”场景,学生对象喻手法的理解准确率提升32%。

四、翻译策略:语言转换的文化博弈

现代译本在处理文化专有项时面临双重挑战:

- 称谓系统:“兄子”“兄女”译为“侄子”“侄女”虽准确,却弱化了古代宗族称谓的文化内涵

- 修辞移植:网页18将“差可拟”译为“大体可以相比”,虽达意却丢失了原文的比较级语义场

比较发现,意译法更利于文化传播。如将“公大笑乐”扩展为“谢安欣慰地开怀大笑”,既补充情感信息,又符合现代阅读习惯。这种再创作需建立在对魏晋文人群体心理的深度研究之上。

经典的永恒生命力

《咏雪》作为微型叙事典范,其价值不仅在于文学技法的精妙,更在于展现文化传承的活态过程。在教学实践中,应注重三个结合:文本细读与文化语境还原结合、语言训练与审美教育结合、传统阐释与现代转化结合。未来研究可深入探讨数字媒介下的经典传播模式,如开发AR场景还原谢家庭院,或建立多语言平行语料库进行翻译比较研究,让千年咏雪之声在新时代继续回响。