在数字化浪潮的推动下,微信已成为个人委托书传递的重要载体。随着《民法典》对电子数据法律效力的明确,通过微信发送的委托书逐渐被司法实践认可,但其效力边界与风险防范仍引发广泛讨论。本文结合法律规范、司法案例与实务经验,探讨微信委托书的效力认定、证据保全及风险防控,为公众提供兼具理论深度与实践价值的参考。

一、合法性基础

根据《民法典》第四百六十九条,微信委托书作为数据电文形式,只要能够“有形地表现所载内容并随时调取查用”,即被视为书面形式。其合法性需满足三重要件:

| 法律要件 | 具体要求 | 对应法条 |

|---|---|---|

| 主体适格 | 委托双方具备完全民事行为能力 | 民法典143条 |

| 意思真实 | 无胁迫、欺诈或重大误解 | 民法典146条 |

| 内容合法 | 不违反强制性规定及公序良俗 | 民法典143条 |

例如在厦门海沧区法院审理的借款纠纷案中,当事人通过微信确认信用卡借用关系,法院结合微信号实名认证记录与聊天内容,最终采信了微信委托的效力。但需注意,若委托事项涉及不动产处置等特殊要求,仍需书面原件。

二、效力风险点

微信委托书的效力风险主要集中于证据真实性与身份关联性两方面:

- 篡改风险:微信记录的电子属性使其易遭截图修改。如2020年上海某借贷案中,被告质疑原告提供的微信记录经过拼接,最终法院要求原告补充公证文书才予采信。研究表明,未经保全的微信证据被推翻的概率高达47%。

- 身份验证困境:需通过“微信号+手机号+实名认证”三重验证建立身份关联。典型案例显示,仅凭微信头像或昵称不足以证明主体身份,需结合聊天记录中的银行卡绑定信息或语音验证。

三、证据保全方法

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,微信证据保全需遵循以下流程:

| 步骤 | 操作要点 | 法律依据 |

|---|---|---|

| 设备清洁性检查 | 清空相册、记录初始状态 | 民事诉讼法解释116条 |

| 全程录像 | 从设备解锁到内容调取 | 公证程序规则28条 |

| 载体封存 | 手机原件提交法庭备查 | 证据规定15条 |

山西省太原市城南公证处的操作范式值得借鉴:通过设备序列号记录、通话记录交叉验证、清洁性声明签署等九步流程,使证据采纳率提升至93%。

四、实务建议

结合司法实践与法律规范,提出以下风险防控策略:

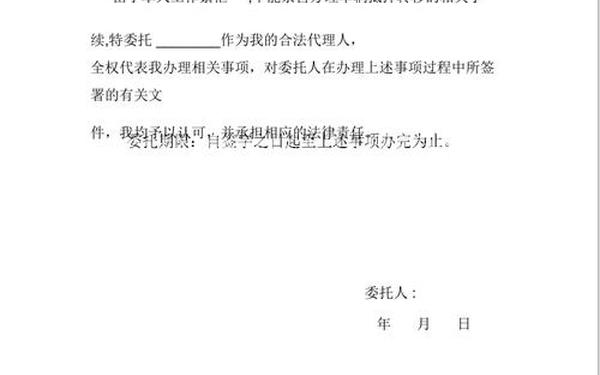

- 模板规范:委托书需包含委托人身份信息、受托权限、有效期限、特别事项四要素(示例模板见下表)。

- 多维度确认:建议同步发送短信确认、邮件备份或视频录音,形成证据链。

- 公证优先:重大财产处置类委托应办理公证,使证据效力提升至“推定真实”层级。

| 微信委托书必备条款 | |

|---|---|

| 主体信息 | 姓名、身份证号、微信号、手机号 |

| 权限范围 | 具体事项及限制条款 |

| 验证方式 | 生物识别信息或动态验证码 |

微信委托书的合法性已获法律确认,但其证据效力仍受制于技术特性和司法认知。建议用户优先使用标准化模板,结合公证保全与多重验证机制。未来研究方向可聚焦区块链存证技术的应用,通过时间戳与哈希值固化电子证据,进一步降低司法审查成本。