在小学数学教育中,三年级是学生从具象思维向抽象逻辑思维过渡的关键阶段。人教版三年级上册数学教材以生活场景为切入点,通过结构化知识体系和多样化活动设计,帮助学生构建数学概念与运算能力。新课教案的设计需紧扣这一学段学生的认知特点,将抽象的数理逻辑转化为可感知的实践体验,同时兼顾分层教学与核心素养培养目标。本文将从目标导向、分层策略、情境创设、评价机制与技术融合五大维度,探讨如何构建符合新课标理念的三维教案框架。

一、目标导向:核心素养的精准锚定

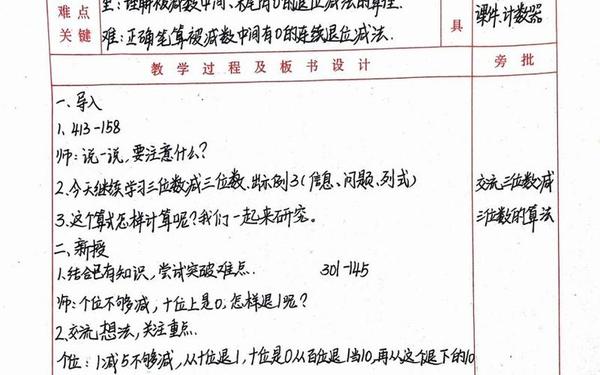

人教版三年级上册数学教案的设计需以《义务教育数学课程标准》为纲领,将“四基四能”与核心素养渗透至教学全流程。以《万以内的加法和减法》单元为例,教学目标需涵盖算理理解(如进位与退位规则)、算法掌握(竖式计算步骤)、问题解决(估算与验算策略)及数学建模(生活问题抽象化)四个层次。例如,在“三位数加三位数连续进位加法”教案中,通过拆分式口算(如65-48=65-40-8)与竖式对比,帮助学生建立算理与算法的双向联结。

教案需设置差异化目标:基础层学生掌握基本运算规则,进阶层探索多解法与优化策略,拓展层则尝试解决开放性情境问题。这种分层目标设计呼应了维果茨基“最近发展区”理论,确保每个学生都能在原有认知基础上获得提升。例如,《分数的初步认识》教案中,通过折纸活动感知“平均分”,再以蛋糕分配情境引导学生从“几分之一”向“几分之几”进阶,实现从直观操作到符号表达的思维跨越。

二、分层策略:因材施教的路径设计

针对学生认知差异,人教版教案采用“五分一统”分层模式——统一进度下实施分层授课、练习、辅导、考查与评价。例如《多位数乘一位数》单元中,教学可拆解为三个梯度:

| 层级 | 教学目标 | 教学活动 |

|---|---|---|

| A层(提高) | 掌握乘法估算与简算策略 | 设计超市购物预算任务,探索最优计算路径 |

| B层(基础) | 理解竖式计算原理 | 利用计数棒进行进位模拟操作 |

| C层(加强) | 巩固乘法口诀应用 | 通过数轴跳跃游戏强化倍数概念 |

在《长方形和正方形周长》教学中,分层练习设计尤为典型:基础题计算标准图形周长,进阶题探究拼组图形周长变化规律,拓展题则结合篱笆围栏问题开展项目式学习。这种“低起点、小坡度、重提高”的策略,使不同层次学生均能体验成功,正如杜威“做中学”理论强调的实践认知建构。

三、情境创设:生活化与游戏化融合

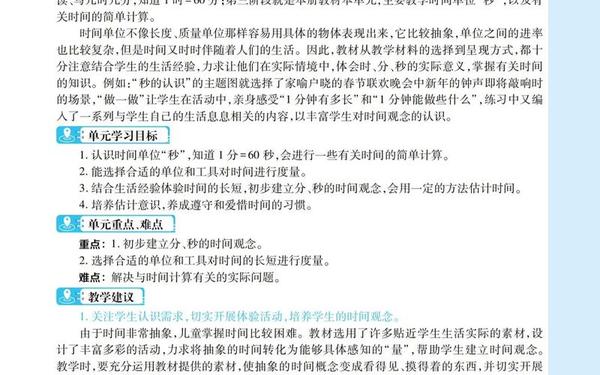

新课教案通过真实情境激活学生经验,将抽象数学概念转化为可操作任务。例如《时、分、秒》单元以“春运列车时刻表”为情境,设计“计算发车间隔”“推算延误影响”等问题链,使时间计算融入社会性思考。再如《测量》章节,通过“校园跑道规划”“快递包裹称重”等任务,引导学生在解决实际问题中理解单位换算与工具选择原则。

游戏化元素的注入进一步强化学习动机。《倍的认识》教学中,“数字编码破译”“倍数接龙”等游戏,将倍数关系转化为趣味竞赛;《数学广角》集合问题则通过“动物运动会报名”角色扮演,帮助学生理解韦恩图的现实意义。这种设计契合加涅学习层级理论,通过多样化刺激促进知识内化。

四、评价机制:发展性增量导向

人教版教案强调“以入口定出口”的评价观,采用形成性评价与总结性评价相结合的方式。例如《分数的简单计算》单元中,通过“披萨分配”“小组互评量规”实时反馈学习成效,而单元测试则设置“基础达标线”与“思维挑战题”实现分层考核。在《数字编码》拓展活动中,学生自主设计班级图书编码系统,教师从功能性、逻辑性、创新性三个维度进行项目评价。

数字化工具的引入使评价更精准。利用ClassIn平台进行“笔算乘法”限时挑战,系统自动生成错误类型分析报告;希沃白板的课堂活动模板则支持实时投票与思维可视化展示,帮助教师动态调整教学策略。这种评价方式呼应斯塔弗尔比姆CIPP模型,将背景、输入、过程、结果评价贯穿教学全程。

五、技术融合:传统与创新的平衡

在继承板书演绎、学具操作等传统教法优势的基础上,教案设计积极探索技术赋能路径。几何教学中,利用GeoGebra动态演示周长公式推导过程;统计模块引入Excel图表制作,将《条形统计图》知识转化为数据分析实践。微课资源包(如《吨的认识》科普视频)成为预习与复习的重要载体,实现混合式学习模式。

但技术应用需避免过度娱乐化倾向。例如《分数的初步认识》课件设计,将蛋糕等分动画与实物切割操作结合,既保持数学严谨性又增强直观感知。这种“具身认知”导向的技术融合,有效促进概念理解从具象到符号的转化。

人教版三年级上册数学教案设计需以核心素养为轴心,通过目标分层、情境活化、评价创新与技术适配构建立体化教学网络。未来可进一步探索跨学科整合(如数学与科学实验结合)、自适应学习系统开发等方向,使教学设计更贴合“双减”背景下“减负增效”的教育诉求。教师应在把握教材逻辑的基础上,创造性地将生活智慧转化为数学思维培养的沃土,让每个学生都能在解决问题的过程中感受数学的力量与美感。