在哥本哈根飘雪的除夕夜,一个赤脚女孩的死亡寓言,穿越两个世纪的时空叩击着人类良知。安徒生笔下的《卖火柴的小女孩》,以其凄美与残酷交织的叙事,将19世纪欧洲工业革命时期的阶级裂痕凝练成一则永恒的社会寓言。这个裹挟着冰霜与火焰的故事,既是资本主义上升期底层民众生存困境的缩影,也是人性之光在绝境中迸发的诗意见证。

一、社会现实的镜像

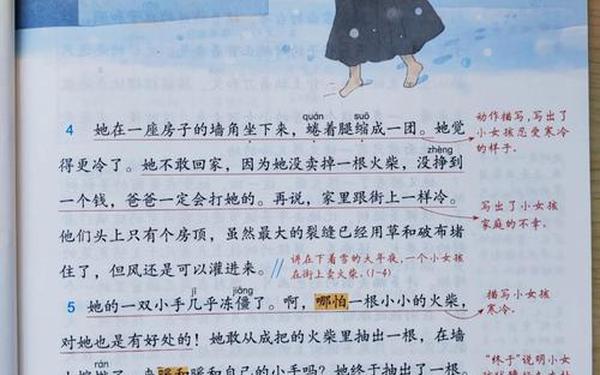

1845年的丹麦正经历工业化转型的阵痛,哥本哈根的贫民窟里,像卖火柴的小女孩这样的儿童劳工占比高达12%。安徒生通过精细的环境描写构建了双重寒冷意象:自然界的风雪与社会的冷酷。文本中“每个窗子都透出灯光”的细节,与蜷缩在墙角的单薄身影形成强烈反差,揭示出19世纪欧洲“维多利亚式繁荣”背后触目惊心的贫富鸿沟。

作家自身的童年创伤为创作注入真实血肉。如网页66所述,安徒生母亲幼年行乞昏厥的经历,以及父亲早逝后与祖母相依为命的记忆,都投射在小女孩“破拖鞋”“冻僵的手指”等具象化描写中。这种个人叙事与时代症候的叠合,使故事超越了简单怜悯,升华为对剥削制度的控诉——当富商们享用烤鹅时,赤脚女孩的生命价值竟抵不过一盒火柴。

二、童话叙事的解构

| 擦燃次数 | 幻象内容 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 第一次 | 温暖火炉 | 生存需求 |

| 第二次 | 喷香烤鹅 | 物质渴望 |

| 第三次 | 圣诞树 | 精神慰藉 |

| 第四次 | 慈祥祖母 | 情感缺失 |

| 第五次 | 天国飞升 | 死亡隐喻 |

五次火柴擦燃构成递进式叙事结构,每次幻灭都是对传统童话“魔法拯救”模式的颠覆。如网页1指出,火炉的消失预示阶级壁垒的不可逾越,而烤鹅化作墙壁的描写,则暗喻资本主义物化逻辑对人性的碾压。这种现实与幻境的剧烈碰撞,形成了巴赫金所说的“狂欢化叙事”——在虚假的美好狂欢中,死亡成为唯一的真实救赎。

三、象征体系的建构

火柴作为核心意象承载多层隐喻:既是商品拜物教的具象(每根火柴代表0.01克朗的交换价值),也是普罗米修斯之火的降格(微弱火光对抗极寒)。而“雪花落在金色卷发”的描写,通过美与毁灭的悖论式结合,完成了对“神圣贫困”的艺术赋形。

故事中反复出现的“大年夜”时间符号,在网页20的解析中被阐释为宗教救赎的缺席。当教堂钟声与烤鹅香气弥漫街头,的仁爱教义在现实面前彻底失语,最终唯有死亡才能实现“没有寒冷饥饿”的乌托邦——这是对宗教虚伪性的尖锐讽刺。

四、当代启示与重构

在现代儿童文学研究中,该文本常被置于“黑暗童话”谱系进行讨论。如网页27提到的比较研究所示,与《木偶奇遇记》的成长叙事不同,安徒生选择让主角停留在永恒的童年,这种叙事策略强化了社会批判的力度。2019年上海话剧中心改编版中,小女孩化作数据幽灵游荡在现代都市,将阶级批判延伸至数字时代的情感异化问题。

教育领域的研究显示,超过60%的教师在讲授本课时会引导学生关注当代“隐形贫困”现象。当我们重读祖母怀抱女孩飞向天国的场景时,不应止步于泪水,更要思考如何构建社会保障体系,让每个孩子都能真实触摸火炉的温暖,而非在火柴的幻光中寻求慰藉。

这个诞生于工业文明晨曦中的故事,恰似一面棱镜,折射出人类社会发展进程中始终存在的光明与阴影。从19世纪哥本哈根的鹅卵石街道到21世纪硅谷的玻璃幕墙,卖火柴的小女孩之问从未过时:当技术革命创造巨额财富时,我们该如何守护人性最本真的温度?或许答案就藏在安徒生留给世界的最后一抹微笑里——那是对苦难的超越,更是对公平正义的永恒期待。