高考作文作为语文试卷的“半壁江山”,既是语言能力的试金石,也是思想深度的风向标。从1977年《我在这战斗的一年里》到2024年人工智能与人类问题的探讨,每一道题目都折射着时代的精神镜像。本文通过梳理近十年全国卷高考作文题目的演变脉络,结合经典范文的创作规律,揭示命题背后的价值导向与思维训练密码,为考生构建多维度的备考策略。

一、题目演变与时代镜像

近十年高考作文题目呈现出从单一价值导向到多元思辨的转型趋势。2015年《女儿举报老爸》聚焦传统与现代法治的冲突,2020年疫情主题关注特殊情境下的人性光辉,而2024年新课标I卷“人工智能时代的问题是否会减少”则直指技术革命对人类思维的深层影响。

| 年份 | 卷别 | 题目关键词 | 核心主题 |

|---|---|---|---|

| 2022 | 新高考Ⅰ卷 | 本手、妙手、俗手 | 基础与创新的辩证关系 |

| 2023 | 新课标I卷 | 故事的力量 | 叙事传播与文化认同 |

| 2024 | 新课标I卷 | 人工智能与问题意识 | 科技与人文思考 |

这种演变映射出三大转向:从个体叙事转向群体命运观照(如2023年“百花齐放春满园”),从静态道德讨论转向动态价值博弈(如2021年“强弱转化之辩”),从文化记忆再现转向未来图景构建(如2024年“抵达未知之境”)。

二、核心主题与思维范式

高考作文命题始终围绕三大核心维度展开:

1. 科技与人文的张力:2024年甲卷“坦诚交流与真正相遇”暗含对数字化社交的反思,而2023年乙卷“阻挡别人的路”则隐喻科技竞争中的零和思维陷阱。范文《于算法狂潮中打捞人性权杖》通过敦煌壁画修复案例,揭示AI无法复现的“灵晕”恰恰是人类艺术的本质。

2. 传统与创新的共振:2022年《红楼梦》“沁芳”题名事件,要求考生辨析移用、化用与独创的关系。优秀范文多引用《考工记》“知者创物,巧者述之”佐证,主张在文化传承中实现创造性转化。

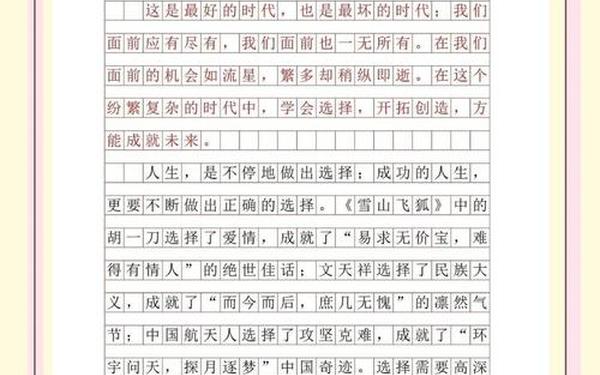

3. 个体与时代的交响:2018年“写给2035年的他”强调代际对话,2023年“青年成长空间”关注精神独立。清华学霸的范文常采用“破题-分论点递进-文明升华”结构,如《修远路漫漫》以鲁迅名言切入,分论“开路者”“同行者”“铺路者”三重角色。

三、范文特质与写作策略

分析近五年满分范文,可提炼出三大共性特征:

1. 思辨框架构建:针对2024年AI主题,高分作文多采用“现象批判-本质追问-价值重构”的三段论。如引用海德格尔“技术的本质不是技术性的”开启论述,再以《三体》黑暗森林法则类比技术异化风险,最终落脚于敦煌画工的“祈祷笔触”。

2. 素材矩阵设计:优秀范文常构建跨时空素材网络。如《双赢之道》串联廉颇蔺相如、张良韩信、世贸组织案例,形成“历史-文学-现实”的立体论证。近年更强调小众化素材,如引用《考工记》而非《论语》,选用北斗团队而非钱学森事例。

3. 语言风格嬗变:从铺陈排比向哲理化表达转型。2020年《绿水青山》多用“金山银山”类比喻,而2024年范文则出现“算法不能解译梵高的颜料密码”等诗化表达,体现从“辞藻堆砌”到“思想密度”的转变。

四、未来趋势与备考建议

综合命题规律与专家预测,2025年可能呈现以下方向:

1. 深度思辨要求升级:如“工具理性与艺术灵性”“数字人格与真实自我”等二元矛盾题,需掌握黑格尔辩证法“正-反-合”论述模式。

2. 交叉学科视野拓展:科技题可能涉及图灵测试原理,生态文明题或需引用《寂静的春天》生态批评理论。建议考生研读《人类简史》《科技想要什么》等跨学科著作。

3. 个性表达空间扩容:新课标卷加大开放性,如2024年甲卷“坦诚交流”允许考生自选立场。可借鉴《拒绝平庸》的驳论写法,先破后立。

高考作文的本质是思维品质的显影剂。从“本手妙手之辨”到“AI时代之问”,这些题目构成了一部微缩的中国青年精神成长史。未来的备考者需在三个方面着力:建立“历史-现实-未来”的时空坐标系,培养“批判-建设-超越”的思维方法论,锤炼“精准-深邃-灵动”的语言表达力。唯有如此,方能在考场上写出既有时代体温又具永恒价值的文章。