comparison-table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin: 20px 0;

box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.2);

comparison-table th {

background-color: f8f9fa;

padding: 12px;

border: 1px solid dee2e6;

text-align: center;

comparison-table td {

padding: 12px;

border: 1px solid dee2e6;

vertical-align: top;

comparison-table tr:nth-child(even) {

background-color: f8f9fa;

在四年级下册语文教材的习作单元中,"我的乐园"作为经典主题,通常承载着孩童对温馨空间的想象。但当这个充满童趣的写作框架与惊悚的丧尸元素相遇时,便形成了极具张力的创作实验——这种看似矛盾的主题融合,恰恰揭示了儿童文学中现实与幻想交织的独特魅力。

一、主题融合的叙事张力

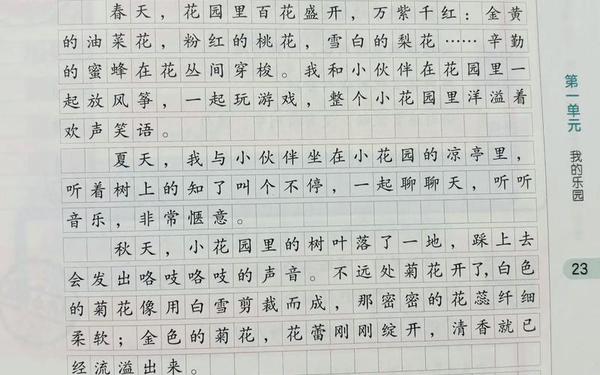

传统"我的乐园"写作往往聚焦于书房、操场、菜地等具象空间,通过细节描写展现情感寄托(如网页1中书房飘窗的积木游戏、网页41中爷爷后花园的四季变化)。而丧尸元素的加入,打破了这种稳定的空间叙事结构:原本安全的乐园在危机中转变为生存战场,如某篇学生习作中,樱花树下的秋千成为观察丧尸动向的瞭望台,书架间的缝隙变成藏匿物资的密室。

这种冲突性设定强化了人物成长轨迹。在网页11的范文分析中,书房是知识探索的载体;而引入丧尸危机后,同场景中的《十万个为什么》可能转变为生存指南,《西游记》的妖魔斗法则成为对抗现实威胁的精神隐喻。正如教育研究者黄焰指出:"幻想元素的介入,能激发儿童将生活经验转化为创造性解决问题的能力"(网页57)。

二、空间书写的双重维度

物理空间的改造折射出情感认知的变化。对比网页41中充满生机的校园乐园,当丧尸危机发生时:

| 空间元素 | 传统乐园 | 丧尸危机版 |

|---|---|---|

| 塑胶跑道 | 体育课的欢乐记忆 | 逃生路线的规划场 |

| 教室绿萝 | 自然观察对象 | 制作解毒剂的实验素材 |

| 图书角 | 知识获取空间 | 生存技能数据库 |

这种转化不仅需要具象的场景描写(如网页29强调的细节刻画),更考验学生对空间功能的重构能力。在心理空间层面,原本提供安全感的乐园成为恐惧源,但又通过主角的智勇表现重建为希望之地,这种双重性突破了传统乐园写作的单向度情感表达。

三、角色塑造的创新路径

当丧尸游荡在"我的乐园",常规写作中扁平化的亲友形象获得深度挖掘。某学生作品中,沉默寡言的看门大爷化身战术专家,数学老师运用几何知识布置防御工事,这些设定既符合网页20强调的"生活观察基础",又展现了危机情境下的人物潜能。

人物关系网络也因此产生化学变化。如网页51丧尸作文中呈现的,同学可能从学习竞争者转变为生存伙伴,父母角色由保护者过渡为被保护对象。这种动态关系颠覆了传统乐园写作中稳定的人际描写,为情感表达注入成长叙事的厚重感。

四、文体融合的教学启示

此类创作对四年级学生的多文体驾驭能力提出更高要求。教师可借鉴网页11提供的"冲突-解决"模型进行指导:

- 保留乐园的核心特征(如网页1中的空间分区法)

- 植入危机触发事件(参照网页51的悬念设置)

- 重构空间功能(运用网页36的表格分析法)

- 设计符合年龄的解决方式(如科学知识应用而非暴力对抗)

这种训练不仅能提升叙事技巧,更能培养危机应对思维。教育学家蒋军晶指出:"幻想写作是儿童认知现实的重要镜像"(网页57),当学生将丧尸危机与乐园保卫相结合时,实质是在演练现实中的问题解决策略。

在当代儿童文学创作中,恐怖元素与成长主题的结合已成为重要趋势。本文通过解构"丧尸入侵我的乐园"这一特殊文本,揭示了幻想写作对儿童空间认知、人际理解和危机应对能力的培养价值。建议教育工作者可适当引入类型元素,在确保心理安全的前提下,通过"可控的恐惧"激发学生的创作潜能——毕竟,最好的乐园不应是温室,而是能让想象力自由生长的冒险岛。