初中阶段的地理学习是学生构建空间思维、理解自然与人文环境关系的重要起点。七年级地理作为地理学科的启蒙课程,涵盖地球基础、地图识读、自然现象等核心内容。本文系统梳理初一地理知识框架,结合经典案例与学习策略,帮助学生建立地理思维模型,突破学习难点。

一、地球与地图基础

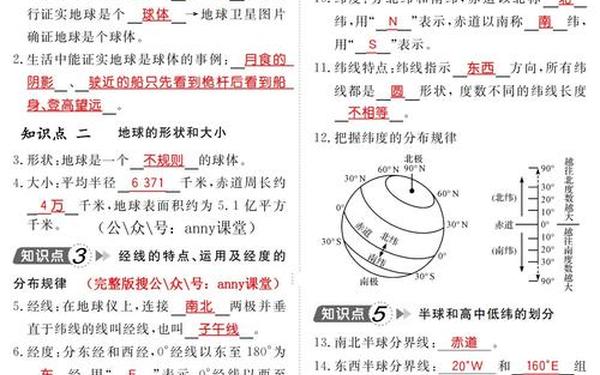

地球作为人类生存的家园,其形状与运动规律是地理学习的基石。现代科学证实,地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体,平均半径约6371千米,赤道周长约4万千米。地球仪作为地球的缩尺模型,通过经线和纬线构成的坐标系统(经纬网),为定位和空间分析提供基础框架。

地图的三要素——方向、比例尺、图例——构成地理信息的可视化语言。例如,在等高线地形图中,通过等高距和疏密变化可判断地形特征:等高线闭合且数值中间高四周低为山峰,等高线重叠处为陡崖,鞍部则表现为两山之间的低洼地带。以下为地图三要素的对比分析:

| 要素 | 定义 | 应用示例 |

|---|---|---|

| 方向 | 确定地理事物的空间关系 | 指向标地图中,箭头指向北方 |

| 比例尺 | 图上距离与实际距离的比值 | 1:1000000表示图上1厘米=实地10千米 |

| 图例 | 符号与注记的标准化表示 | ▲表示山峰,蓝色虚线表示季节性河流 |

二、地球运动规律

地球的自转与公转是地理现象产生的根本动力。自转周期约24小时,导致昼夜更替与时间差异——例如北京与纽约存在13小时时差。公转轨道呈椭圆形,周期为365天6小时,黄赤交角(23°26')的存在直接引发四季更替与五带划分。

以太阳直射点移动为例,春分(3月21日)和秋分(9月23日)时直射赤道,全球昼夜平分;夏至(6月22日)北回归线获得最大直射角,北半球昼长达年度峰值;冬至(12月22日)则相反,南极圈出现极昼现象。这种周期性变化深刻影响着农业活动与生态系统分布。

三、海陆分布特征

地球表面71%被海洋覆盖,29%为陆地,呈现“七分海洋,三分陆地”的格局。七大洲中亚洲面积最大(4400万平方千米),大洋洲最小;四大洋里太平洋最深且面积最广(1.8亿平方千米),北冰洋则被冰盖长期覆盖。

板块构造学说揭示地壳运动的动力学机制:全球分为六大板块,交界处多火山地震。例如环太平洋火山带因太平洋板块与周边板块碰撞,集中了全球80%以上的活火山。以下为海陆变迁的典型案例:

- 东非大裂谷:板块张裂形成,未来可能发育为新海洋

- 喜马拉雅山脉:印度洋板块与欧亚板块碰撞抬升

- 日本列岛:太平洋板块俯冲导致频繁地震

四、气候类型解析

气候形成受纬度、海陆、地形等多因素影响。热带雨林气候(如亚马孙平原)终年高温多雨,植被呈垂直分层;地中海气候(如开普敦)夏季干燥冬季多雨,适合橄榄种植;极地气候区生物演化出独特适应机制,如北极熊的厚脂肪层。

季风现象在亚洲尤为显著:夏季西南季风为南亚带来丰沛降水,冬季东北季风导致干旱。我国东部季风区雨热同期,与同纬度大陆西岸的地中海气候形成鲜明对比。气候数据分析显示,近50年全球平均气温上升0.8°C,极地冰川消融速率加快,海平面年均上升3毫米。

五、区域地理认知

区域分析需综合自然与人文要素。以东南亚为例:马六甲海峡连通太平洋与印度洋,成为“海上十字路口”;热带季风气候支撑水稻种植,形成独特农业景观;多元文化融合体现在佛教寺庙与寺并存。

我国地理特征呈现显著阶梯性:第一阶梯(青藏高原)平均海拔4000米,是长江黄河发源地;第二阶梯(内蒙古高原-云贵高原)多盆地分布;第三阶梯(东部平原)集中了90%以上的人口与经济活动。这种空间分异要求差异化区域发展战略。

总结与建议

七年级地理知识体系以地球运动为逻辑起点,延伸至自然地理规律与区域特征分析。学习过程中需注重:①建立空间坐标系思维,通过绘制经纬网图强化定位能力;②运用对比法理解气候差异,如大陆东西岸气候类型比较;③结合时事分析环境问题,如全球变暖对极地生态系统的影响。

未来研究方向可聚焦于:①GIS技术在地理教学中的深度融合;②气候变化对区域农业模式的长期影响评估;③“一带一路”沿线国家地理特征数据库建设。通过多学科交叉与技术创新,推动地理学科在可持续发展中的决策支持作用。