在深化医药卫生体制改革进程中,乡镇卫生院作为基层医疗服务的核心枢纽,承担着基本医疗与公共卫生服务的双重使命。随着《关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见》的全面落实,各地逐步建立起以服务质量、效率和满意度为核心的绩效考核体系。这一制度既是提升基层医疗服务能力的核心抓手,也是实现公共卫生服务均等化的重要保障,其科学性与可操作性直接影响着9亿农村居民的健康福祉。

制度框架设计

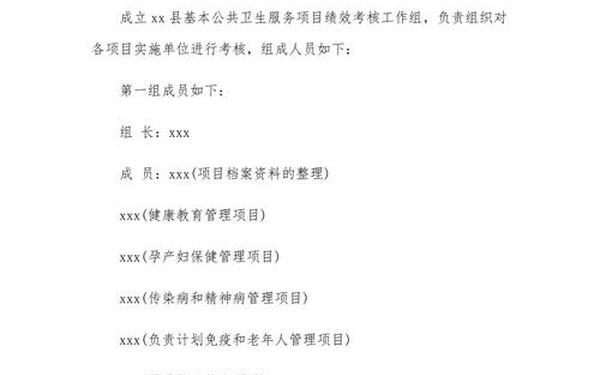

乡镇卫生院绩效考核体系遵循"公益导向、科学规范"的基本原则,包含服务提供、综合管理、可持续发展三大维度。根据国家卫健委指导意见,考核方案需覆盖基本医疗服务完成度(如诊疗人次、处方合格率)、公共卫生服务覆盖率(如疫苗接种率、慢性病管理率)以及资源使用效率(如床位周转率、药品占比)等核心指标。以郎溪县方案为例,其通过15项细分指标构建了包含医疗质量、院感控制、患者安全的全方位评价网络。

在制度实施层面,多地采用"分层考核、动态调整"模式。如高安市建立的"县级统筹+机构自评+第三方抽查"机制,既保证了考核的权威性,又通过信息化平台实现数据实时采集。研究表明,引入信息化管理可使考核效率提升40%,数据误差率降低至3%以下。

| 指标类型 | 国家基本公共卫生项目 | 重大公共卫生项目 |

|---|---|---|

| 服务数量 | 健康档案建档率≥90% | 叶酸补服完成率≥95% |

| 服务质量 | 高血压规范管理率≥70% | 白内障手术并发症率≤1% |

| 满意度 | 居民满意度≥85% | |

考核指标体系

公共卫生绩效考核聚焦三大核心板块:基础服务、重点人群管理和应急响应能力。在健康档案管理方面,要求电子档案动态使用率不低于60%,孕产妇系统管理率需达95%以上。如广西某县通过建立"1+N"家庭医生团队,使糖尿病规范管理率从58%提升至82%。

针对特殊人群的服务考核呈现精细化趋势。老年人健康管理需完成年度体检率75%以上,并建立痴呆症筛查专项指标;0-6岁儿童健康管理则细化到贫血防治、心理行为发育评估等10项子指标。这种分层管理使健康干预的精准度提高35%。

实施流程与工具

考核周期采取"季度监测+年度总评"模式,郎溪县创新使用"四维评价法":上级考评(40%)、同行评议(30%)、患者反馈(20%)、自我评估(10%)。信息化工具的深度应用成为新趋势,如四川省建立的"智医助理"系统,可自动抓取电子病历、医保结算等18类数据源,实现考核结果实时生成。

质量控制方面,建立"双盲复核"机制。考核人员随机抽选、考核对象随机确定,现场核查比例不低于20%。对健康档案真实性核查采用"三查法":系统查重、电话核实、入户验证,确保数据误差率控制在5%以内。

结果应用机制

绩效结果与资源配置深度挂钩。河北省实行"基础绩效+浮动奖励"制度,优秀单位可获设备购置专项补贴,连续两年垫底机构启动院长竞聘。资金分配严格执行"3:7"原则,30%基础经费保障运转,70%奖励经费按考核排名梯度发放。

激励机制设计注重正向引导。安徽某地对考核优秀单位给予编制倾斜,允许自主招聘技术骨干;对创新服务模式(如"云诊室")额外加分。数据显示,这种激励体系使医务人员工作积极性提升27%,患者满意度提高15个百分点。

持续改进路径

当前考核体系仍存在指标同质化、数据碎片化等问题。建议建立"核心指标+区域特色"的动态调整机制,如地震带区域增加应急演练考核权重,血吸虫病疫区设置专项防治指标。同时推进省级全民健康信息平台建设,打通医疗、医保、公卫三大数据系统。

未来研究应聚焦智能考核模型的开发,利用机器学习算法建立服务质量预测系统。通过分析五年期考核数据发现,当家庭医生签约率突破60%时,慢性病控制率会出现跃升拐点,这为指标阈值设定提供了量化依据。

乡镇卫生院绩效考核制度的完善,既是提升基层医疗服务能力的核心引擎,也是实现健康中国战略的关键支点。通过建立科学的指标体系和数字化的管理平台,辅以精准的激励约束机制,正在推动我国基层医疗卫生服务向标准化、同质化方向迈进。随着5G、AI等技术的深度应用,未来有望构建起"实时监测-智能预警-自动优化"的智慧考核新模式,为全球基层医疗绩效管理提供中国方案。