母爱的诗性表达:从古典意象到永恒哲思

母爱是文学与哲学中永不褪色的主题。从《诗经》中的“哀哀父母,生我劬劳”到孟郊的“谁言寸草心,报得三春晖”,从东方俗语的“养儿方知父母恩”到西方哲人的“母亲是失败时的伴侣”,人类以诗、谚、哲思构建起一座跨越时空的母爱丰碑。这些文字不仅是情感的载体,更是文化基因的密码,承载着个体记忆与集体经验的共振。它们如同血脉般将人类对生命的敬畏、对牺牲的礼赞编织成永恒的精神图谱。

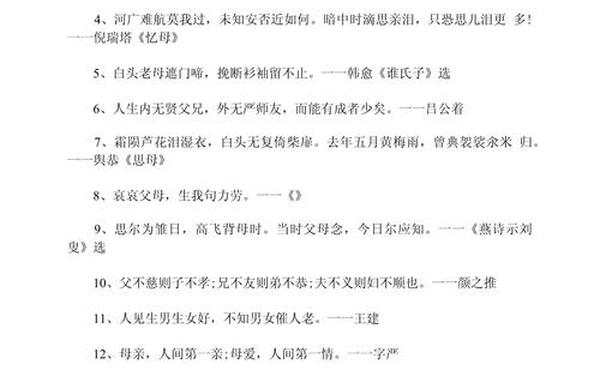

针线缝补中的牵挂

在古典诗词中,“缝衣”这一日常行为被赋予深刻的象征意义。孟郊《游子吟》中“临行密密缝”的细节,以针线为媒介,将母亲对游子归期的隐忧具象化为布帛上的密匝针脚。这种“缝补焦虑”的文化意象,在《诗经·邶风》中亦能找到呼应:“凯风自南,吹彼棘心。棘心夭夭,母氏劬劳”,通过自然物象的隐喻,将母亲的辛劳升华为天地间永恒的能量流转。

日常器物在母性诗学中的转化,揭示着东方文化特有的审美范式。蔡文姬《悲愤诗》中的“阿母常仁恻”,白居易《念金銮子》中的“忘怀日已久,三度移寒暑”,都将母爱沉淀于生活场景的褶皱之中。这种诗性表达不仅记录着具体的历史情境,更构建起超越时空的共情场域——正如日本学者柄谷行人所言,日常性的诗化是东方美学对永恒母题的独特回应。

无私与牺牲的永恒

母爱的自我消解性在文学表达中达到极致。杜甫《石壕吏》中“有孙母未去,出入无完裙”的困顿母亲,慈禧“殚竭心力终为子”的直白剖白,都将母性置于生存困境的极端考验中。这种牺牲精神在东西方文化中形成奇妙共振:古希腊神话中的地母盖娅、圣母玛利亚的形象,与中国“慈母手中线”的意象共同诠释着母爱的超越性。

从生物本能到文化建构,母爱的神圣性获得多维阐释。精神分析学家温尼科特提出“足够好的母亲”理论,恰与白居易《燕诗示刘叟》中“辛勤三十日,母瘦雏渐肥”形成跨时空对话。而俗语“儿行千里母担忧”与但丁“母亲的呼唤是最美声音”的并置,揭示着人类对母爱本质的共同认知——它是生物本能与文化规训交织的奇迹。

血脉延续的生命诗学

生育意象在文学传统中构成强大的隐喻系统。《诗经·小雅》的“父兮生我,母兮鞠我”,将生命孕育过程升华为天地创生的微缩景观。曹植《白马篇》“父母且不顾”的反讽表达,则从另一维度凸显血脉联结的不可割裂性。这种对生命起源的诗意追索,在当代基因科学视角下获得新的阐释可能——母体不仅是物理生命的起点,更是文化基因的初始载体。

亲子关系的文学重构,折射着社会的变迁。朱熹《朱子家训》中“重资财,薄父母,不成人子”的训诫,与当代俗语“孩子的微笑是母亲最大的幸福”形成道德训导与情感表达的对照。这种从礼教规范到情感本位的转变,恰如社会学家费孝通所言,展现了中国家庭从“差序格局”向“情感共同体”的演进轨迹。

苦难书写的文化镜像

战乱饥荒中的母亲形象,成为检验人性深度的试金石。杜甫“三吏三别”中多位母亲的形象,既是个体苦难的见证,也是民族记忆的刻痕。蔡文姬《胡笳十八拍》“子母分离兮意难怪”的悲鸣,与叙利亚诗人阿多尼斯“母亲的名字是破碎大地上最后的完整”形成跨越时空的互文。这种苦难叙事中的母性光辉,构成人类精神救赎的重要维度。

现代社会对母爱的解构与重构,呈现出复杂面向。网络时代“母亲节文案”的批量生产,与传统俗语“吃遍天下盐好,走遍天下娘好”形成有趣对照。这种转变既反映着情感表达方式的更迭,也暗示着母性内涵的拓展——如法国哲学家波伏娃所言,现代母亲正在经历从“生理命运”到“自由选择”的范式转换。

永恒母题的当代启示

从《游子吟》的春晖意象到基因科学的生命密码,从战火中的缝衣针到数字时代的表情包,母爱的本质始终在变与不变的辩证中寻找平衡。这些诗句、俗语与哲言构成的文本网络,既是文化记忆的存储装置,也是未来研究的坐标原点。建议学界可沿着“母性书写的数字化转向”“跨文化母题比较研究”等方向深入探索,让这个永恒主题在新时代焕发新的学术生命力。正如泰戈尔所说:“生命从母亲的微笑开始”,而人类文明,始终在母亲的目光中生长延伸。