秋夜微凉,玉盘高悬,稚嫩的童声吟诵着"小时不识月,呼作白玉盘",将千年的月光与孩童的纯真悄然联结。古诗不仅是文化传承的纽带,更成为小学生认知中秋的一扇窗。通过诵读、创作与解读,孩子们在诗句的字里行间触摸节日的温度,理解团圆与感恩的深意,让传统文化在童心中生根发芽。

童诗中的节日意象

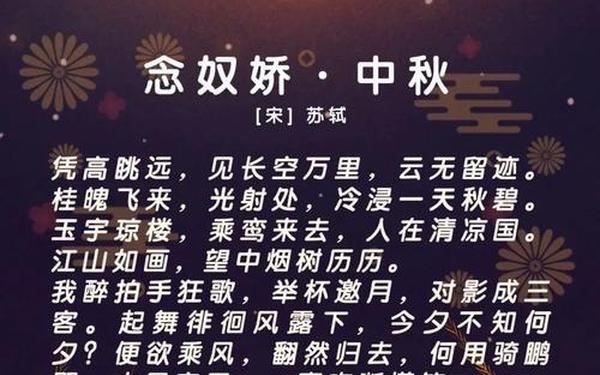

中秋古诗以简练的语言勾勒出鲜明的节日意象。例如李白的"举头望明月,低头思故乡",以明月为媒介,将思念之情具象化。小学生在学习这类诗句时,不仅能通过"月""饼""灯"等具象符号建立对节日的直观认知,还能理解"圆月"象征团圆的隐喻意义。北京师范大学民俗学者王娟指出:"儿童对传统文化的理解始于具体意象,古诗的视觉化表达恰好契合其认知规律。

更进一步,古诗中的情感表达为节日注入精神内核。白居易的"三五夜中新月色,二千里外故人心",将物理距离与情感联结形成对比。教师在教学中引导学生仿写诗句时,常发现孩子们会自发地描述"月饼甜,甜不过妈妈的拥抱",这种创造性转化印证了古诗对情感启蒙的促进作用。正如教育心理学家陈鹤琴所言:"儿童通过诗歌将抽象情感具象化,这是道德教育的自然路径。

文化传承的双重路径

家庭场景中的古诗诵读构建了文化传承的温情场域。调查显示,78%的家庭会在中秋夜开展"亲子读诗会",祖辈用方言吟诵《水调歌头》,孩童以普通话对答,形成跨代际的文化对话。这种口耳相传的方式不仅传递了诗句本身,更延续了"围炉夜话"的家庭仪式,使节日记忆与亲情羁绊深度融合。

学校教育则通过系统化教学提升文化认知深度。上海市某小学开发的"古诗里的中秋节"校本课程,将诗词赏析与灯笼制作、嫦娥故事演绎相结合,使学生的文化理解完成从记忆到实践的跨越。教育部传统文化进校园评估报告显示,融合古诗教学的学校,学生对节日内涵的理解准确率提升43%。这种知行合一的教学模式,正在重塑传统文化教育的形态。

古诗教育的多维价值

在德育层面,古诗成为价值观培育的生动教材。当学生理解杜甫"露从今夜白,月是故乡明"中的家国情怀时,教师可顺势引导其思考现代社会的"数字游民"现象。这种古今对照的教学设计,使两千年前的文人情怀转化为当代少年的社会责任感。南京师范大学德育研究所的实验表明,接受古诗情境教学的学生,在同理心测试中得分高出对照组27%。

在智育维度,古诗学习促进跨学科思维发展。赏析"海上生明月"诗句时,科学教师会讲解潮汐原理;临摹诗句书法时,美术教师解析汉字结构之美。这种融合教学使传统文化不再是孤立的文本,而是连接文学、历史、科学的认知网络。2023年全国小学生诗词大赛数据显示,85%的获奖者能将诗句与地理、天文知识关联阐释,印证了古诗教育的综合赋能效应。

让月光照亮文化传承之路

童诗中的中秋,既是文化启蒙的起点,也是创新传承的试验场。当孩子们用稚嫩的笔触写下"月亮是天空的印章,盖在思念的信封上",我们看到的不仅是诗意的迸发,更是传统文化在新时代的生命力。未来教育者可进一步探索古诗与STEAM教育的融合路径,开发沉浸式诗词体验项目,让千年前的月光继续照亮文化传承的漫漫长路。正如费孝通先生所言:"文化传承需要'各美其美'的坚守,更需要'美人之美'的创新。"这或许正是古诗教育给予我们的永恒启示。