在这个数字通信取代笔墨的时代,重读《傅雷家书》仿佛穿越时空触摸到中国知识分子的精神图谱。这部跨越十二载、浓缩195封家信的作品,不仅承载着一位父亲对儿子的深情,更折射出文化传承、艺术追求与人性反思的多维光芒。当傅雷在信中写下“第一做人,第二做艺术家”时,他构建的不仅是家庭教育范式,更是一套贯通中西文明的精神密码。

教育理念的破与立

傅雷的教育观呈现出传统与现代的剧烈碰撞。他要求傅聪每天练琴八小时,甚至用戒尺惩戒,这种近乎严苛的斯巴达式教育,实则是将自身童年经历投射到下一代身上。但当他意识到教育暴力可能摧毁艺术灵性时,在信中反复忏悔:“孩子,我虐待了你,我永远对不起你”,展现出知识分子的自省勇气。

这种教育模式的核心在于“人格先于技艺”的价值排序。傅雷在信中强调:“弄学问也好,弄艺术也好,顶要紧是human,要把‘人’尽量发展”。他通过寄送《论语》《约翰·克利斯朵夫》等书籍,构建起融合儒家修身与西方人文主义的成长体系,使傅聪既能在肖邦夜曲中表现东方诗意,又能用贝多芬奏鸣曲传递人类共通情感。

艺术哲思的经纬

家书中关于艺术的讨论堪称东西方美学对话的典范。傅雷将中国书画的“气韵生动”转化为钢琴演奏的指导原则,要求傅聪“把每个音符当作水墨的浓淡来处理”。这种跨艺术门类的思维迁移,在1956年2月29日的信中达到顶峰——他比较八大山人的枯笔与莫扎特旋律的留白,揭示艺术本质的相通性。

对于艺术与商业的关系,傅雷展现出知识分子的清醒:“若为掌声改变演奏速度,便是将艺术女神典当给市场”。这种态度在当今流量至上的艺术环境中更具启示,他告诫傅聪“真正的艺术家要像敦煌壁画里的飞天,既超脱尘世又扎根文化厚土”。

时代镜像中的父子

书信往来恰似时代的三棱镜,折射出冷战格局下的文化困境。傅雷寄给傅聪的《毛泽东选集》与巴尔扎克小说总是并列打包,这种微妙安排暗示着知识分子的生存智慧。当傅聪因政治环境滞留英国时,傅雷在信中写下:“你的根永远扎在黄土地,但枝叶应该拥抱整个天空”,道出离散知识分子的文化认同困境。

家书中的日常细节更具历史质感。1961年饥荒时期,傅雷将节省的粮票夹在信中寄往波兰,这个举动比任何宏大叙事都更能展现特殊年代的父子情深。而傅雷要求傅聪记录欧洲琴键尺寸变化,实则是在物质匮乏中坚持学术研究的缩影。

| 文化维度 | 艺术维度 | 维度 |

|---|---|---|

| 中西经典互释(论语/罗素) | 技巧为表意境为里 | 忏悔式教育 |

| 文化根脉守护(敦煌意象) | 艺术纯粹性坚守 | 书信构建 |

书信文体的复调

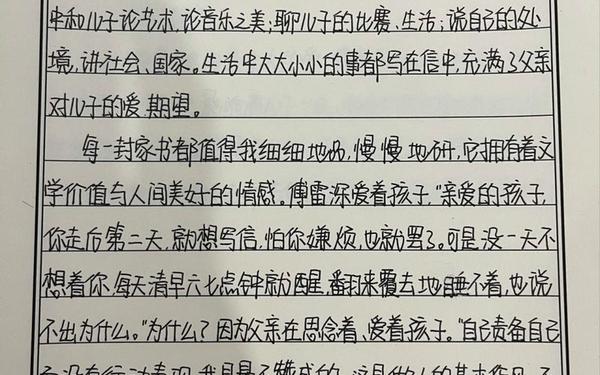

这些家书创造了独特的“复调文体”:既是父亲的经验传授,又是艺术家的灵感碰撞,更是知识分子的精神遗嘱。傅雷在信中时而化身美学教授,分析贝多芬晚期弦乐四重奏的哲学意味;时而变为生活顾问,指导傅聪如何熨烫演出服。这种多重身份的切换,使家书成为跨文体写作的典范。

从传播学视角看,家书实现了“情感传递”与“文化传播”的功能叠加。每封信都像精心设计的文化胶囊,既装载着父亲对游子的牵挂,又封装着中华文化的基因片段。当傅雷用毛笔小楷书写西方乐理术语时,完成的是最动人的文明对话。

永恒的精神遗产

在家庭教育异化为“军备竞赛”的今天,傅雷模式提供了重要参照系。他证明真正的精英教育不是资源的堆砌,而是文化的浸润与人格的雕塑。当下家长焦虑的“起跑线”,在傅雷这里转化为“做人的底线”与“艺术的境界”。

这部家书的价值更在于展现知识分子的精神韧性。即使在1966年的绝笔信中,傅雷仍坚持用“逻辑重音”分析时事,用“赋格结构”规划遗物处置,将美学坚持延续到生命终点。这种“向死而生”的文化姿态,恰是中华文脉不绝的密码。

当我们用数字时代的速度重读这些纸质时代的慢书信,会发现傅雷构建的教育哲学具有惊人的现代性:他早于哈佛大学40年提出“全人教育”理念,超前于认知心理学揭示“情感教育”的重要性。未来的研究或许可以量化分析家书中的情感密度,或比较不同文化背景下的家书写作范式。但无论如何,这些泛黄信笺永远昭示着:真正的教育是让生命在文化土壤中扎根,在艺术星空中绽放。