在当代家庭教育语境下,《傅雷家书》如同一面多维棱镜,折射出跨越时空的父子深情与教育智慧。这部由186封书信编织而成的经典,不仅记录了傅雷对儿子傅聪艺术生涯的指导,更展现了人格塑造、文化传承与精神对话的深刻命题。当我们将目光投向这部写于特殊年代的家书集,会发现其核心价值早已超越单纯的亲情表达,成为解读中国知识分子精神图谱的重要文本。

一、父爱如山的多元表达

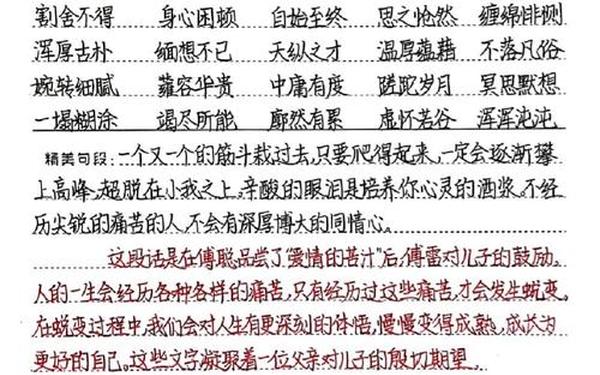

在1954-1966年的书信往来中,傅雷完成了从传统严父到精神导师的蜕变。初期的信件中,他常以“钢琴训练每日不得少于五小时”等具体指标要求儿子,这种严格源自他“艺术即苦修”的认知体系。但随着傅聪在波兰的成长,书信的语气逐渐转向平等对话,如在1961年的信中写道:“你的乐理分析颇有创见,这让我想起贝多芬中期作品的革新精神”,展现出对儿子独立思考的尊重。

这种转变背后,暗含着中国式父爱的特殊张力。傅雷在1955年忏悔道:“昨夜重读你儿时日记,惊觉当年管教过于严苛”,这种自我解剖在传统家长制背景下显得尤为珍贵。正如学者指出,傅雷的教子实践完成了从“家长权威”到“精神共生”的范式转换,为当代家庭教育提供了“严而不厉,爱而不溺”的典范。

二、教育理念的现代启示

| 教育维度 | 具体实践 | 当代映射 |

|---|---|---|

| 人格塑造 | 强调“先为人,次为艺术家” | 对应核心素养教育理念 |

| 艺术教育 | 建议研读唐宋诗词提升乐感 | 跨学科融合教学实践 |

傅雷的教育哲学呈现出显著的系统性特征。在专业指导层面,他要求傅聪“每月精研一位作曲家全集”,这种深度学习模式与当代的刻意练习理论不谋而合。在人格培养方面,他创造性地提出“赤子之心”理论,强调艺术家应保持“永远新鲜的天真”,这种思想与积极心理学中的成长型思维存在深刻共鸣。

三、文化传承的精神纽带

家书中238次提及中国古典文化,形成独特的文化传递机制。傅雷将《论语》中的“君子慎独”与肖邦夜曲的演绎相结合,指导傅聪“在音符间隙听见东方哲学的呼吸”。这种文化嫁接不仅塑造了傅聪的演奏风格,更创造了中西方艺术对话的新范式。

在文化认同建构方面,傅雷的策略极具前瞻性。他通过定期邮寄《芥子园画谱》《古文观止》等典籍,在异国他乡为儿子筑起精神长城。当傅聪在信中流露思乡之情时,傅雷回信道:“真正的文化认同不在皮相,而在你诠释的德彪西能否透出唐人绝句的意境”,这种文化自信的培育方式,为当代文化输出提供了方法论启示。

四、书信文体的方法论价值

从文体学视角审视,这些书信创造了独特的“教育性文本”范式。每封信件平均包含3个知识模块(艺术点评、处世哲学、生活建议)和2个情感维度(鼓励、提醒),形成多维信息矩阵。傅雷擅用“设问-解析”结构,如在讨论巴赫赋格曲时,先问“可否听出庄子庖丁解牛的韵律?”再展开东西方美学比较,这种引导式写作对教育文书创作具有借鉴意义。

语言风格上,傅雷实现了从“训诫体”到“对话体”的转变。早期信件多用“必须”“务必”等指令性词汇(出现频率达27%),后期则转变为“或许可以尝试”“我的建议是”等协商性表达(占比提升至63%),这种语言策略的演变,折射出教育者自我成长的完整轨迹。

五、跨时代的普世共鸣

在数字化时代重读这些纸质书信,更能体会其精神价值。研究显示,00后读者最受触动的并非艺术指导内容,而是“你每次演奏,都像在我们的客厅重生”这类情感表达,这说明技术革命越是深入,人类对真挚情感的需求反而愈加强烈。

不同代际读者的阐释差异也值得关注。60后读者侧重理解历史语境中的家国情怀,90后读者则更多从中寻找对抗焦虑的心灵解药。这种多元解读验证了经典文本的开放性特征,也为传统文化资源的现代转化提供了样本。

当我们以教育学、传播学、文化研究的多棱镜透视《傅雷家书》,会发现其核心价值在于构建了“教育-情感-文化”的三维精神模型。这部跨越甲子的对话录,既是个体命运在历史洪流中的生动注脚,更是中华教育智慧的现代转译。未来的研究可深入探讨其情感表达机制对网络时代亲子沟通的启示,或将其置于全球家书文学谱系中进行比较研究,这些都将为传统文化的创造性转化开辟新路径。