一、教学目标

1. 知识与能力

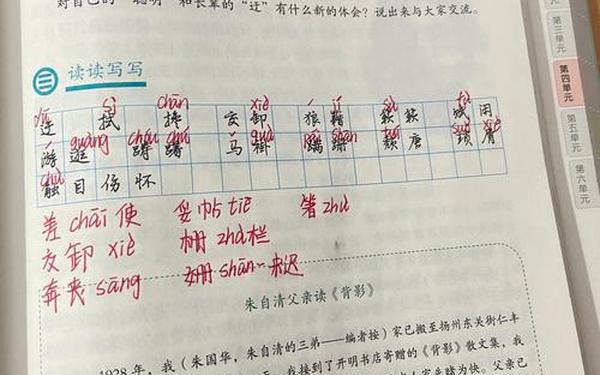

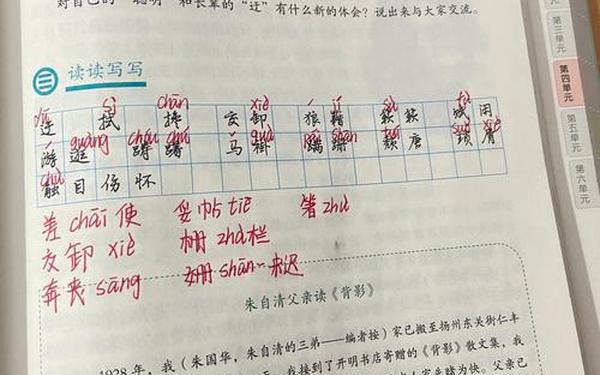

掌握生字词(如“交卸”“狼藉”“簌簌”“颓唐”等)的音、形、义。

学习抓住人物特征(如“背影”)进行细节描写的方法,分析其表达效果。

理解文章“形散神聚”的散文特点,梳理四次“背影”描写的线索作用。

2. 过程与方法

通过朗读、讨论和角色扮演,体会朴实的语言中蕴含的深挚情感。

结合时代背景(1925年社会动荡、家庭变故),理解作者的情感变化。

3. 情感态度与价值观

感悟父子亲情,体会父爱的深沉与伟大,引导学生珍惜家庭情感。

通过写作练习,学会用细节描写表达生活中的亲情瞬间。

二、教学重点与难点

重点:

1. 分析“望父买橘”的细节描写(动作、穿着、语言),感受父爱的细腻与艰辛。

2. 理解四次“背影”的象征意义及情感递进(怀念→感动→惜别→追忆)。

难点:

1. 结合时代背景,体会作者从“不理解”到“愧疚”的情感转变。

2. 理解“背影”作为美学意象的深刻内涵(父爱的隐忍与生命的沉重)。

三、教学方法

情境导入:播放歌曲《父亲》或视频片段(如综艺《舞千年》混剪),引发学生对亲情的共鸣。

合作探究:分组讨论四次“背影”的描写场景及情感差异,结合文中关键语句(如“我的泪很快地流下来了”)分析情感层次。

多媒体辅助:展示浦口车站的图片或视频,还原父亲攀爬月台的艰难场景,增强画面感。

以写促读:仿写练习,要求学生用200字描写一个与亲人互动的细节(如“母亲的手”“爷爷的拐杖”)。

四、教学过程设计

第一课时:整体感知与情感初探

1. 导入(5分钟)

播放《父亲》音乐片段,提问:“你记忆中最深刻的亲人形象是什么?”引导学生联系生活。

简介朱自清及创作背景(祖母去世、父亲失业、家庭困顿)。

2. 初读课文(15分钟)

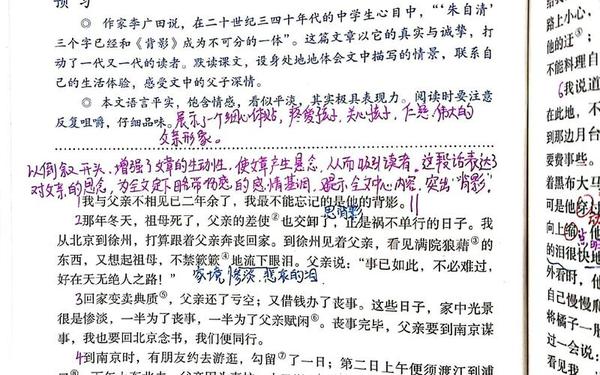

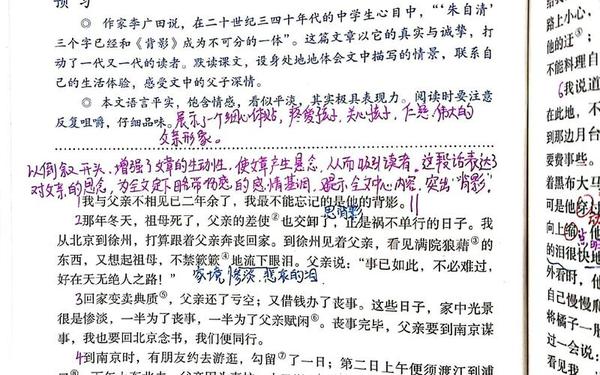

学生默读,勾画生字词,教师重点讲解“蹒跚”“琐屑”“情郁于中”等词。

梳理结构:四次“背影”(思念→刻画→惜别→追忆)与情感线索。

3. 重点段落精读(20分钟)

聚焦第六段“买橘”场景:

动作描写:“攀”“缩”“倾”体现父亲的老迈与努力。

衣着描写:“黑布小帽”“深青布棉袍”暗示家境惨淡。

语言分析:“我买几个橘子去”的朴素与深情。

情感升华:讨论“我的泪很快地流下来了”中“泪”的复杂含义(感动、愧疚、心疼)。

第二课时:深度分析与拓展迁移

1. 研读“父子对话”(10分钟)

分角色朗读父亲的语言(如“不要紧,他们去不好!”“我走了,到那边来信!”),体会父爱的含蓄与细腻。

2. 探究“背影”的象征意义(15分钟)

小组讨论:为何选择“背影”而非“面容”作为描写主体?

教师背影是父爱的具象化,代表隐忍、付出与生命沧桑。

3. 写作训练(15分钟)

题目:《那个瞬间,我读懂了______》

要求:模仿文中细节描写,记录亲情故事,课堂分享并互评。

4. 总结与作业(5分钟)

父爱如山的永恒主题与朱自清散文“平淡中见真情”的风格。

作业:

1. 背诵“买橘”段落。

2. 完成亲情故事写作,并录制朗读音频。

五、教学反思

成功点:通过细节分析和情感代入,学生能深入体会父爱的深沉;写作练习有效链接文本与生活。

改进点:需加强时代背景的讲解,帮助学生理解作者“愧疚”情感的深层社会原因。

六、朱自清《背影》原文(节选)

> 我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。

> 那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了……

> 走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些……我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去……他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子……

> (完整原文见部编版八年级上册语文教材)

参考资料:教学设计综合自网页1、10、18、40、47等,结合《义务教育语文课程标准》对散文阅读的要求,注重情感体验与语言品析的融合。