| 时期 | 代表作品 | 情感内核 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 先秦 | 《诗经·关雎》 | 思慕与礼序 | 比兴手法,意象自然 |

| 唐代 | 元稹《离思》 | 忠贞与决绝 | 隐喻对比,情感张力 |

| 宋代 | 苏轼《江城子》 | 悼亡与永恒 | 虚实交织,白描入骨 |

在浩瀚的中华诗海中,情诗如同永不褪色的朱砂,以文字为笔触勾勒出人类最深刻的情感图景。从《诗经》中雎鸠和鸣的含蓄思慕,到唐宋时期生死不渝的炽烈誓言,这些跨越千年的诗句不仅承载着个体生命的悲欢,更构建了东方爱情美学的精神谱系。当元稹写下“曾经沧海难为水”的决绝,苏轼在明月松岗间垂泪追忆亡妻时,他们创造的不仅是文学经典,更是人类情感共鸣的永恒坐标。

一、诗经的启蒙:礼序与自然的交织

作为中国最早的诗歌总集,《诗经》以“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美,奠定了情诗创作的根基。《关雎》被奉为“千古第一情诗”,其价值不仅在于“窈窕淑女,君子好逑”的直白爱慕,更在于“琴瑟友之”“钟鼓乐之”展现的礼乐教化。这种将自然情感与社会规范相融合的表达,形成了东方特有的含蓄美学。

而《蒹葭》则以朦胧意境开创了“可望不可即”的审美范式。诗中“在水一方”的伊人,既是具体爱慕对象,更是理想人格的象征。学者指出,这种“距离美学”深刻影响了后世文人将爱情体验升华为精神追求的创作路径。先秦情诗中常见的植物意象——如“桃之夭夭”的灿烂、“采薇”的忧伤——都成为后世托物言志的经典范式。

二、唐宋的突破:从世俗到永恒的升华

唐代文人将情诗推向新的情感维度。元稹《离思》中“曾经沧海”的比拟,通过巫山云雨的典故,将个人悼亡之情与神话原型结合,创造出超越时空的永恒意象。李商隐《无题》系列更以“春蚕到死丝方尽”的极致比喻,展现爱情与生命同构的哲学思考。

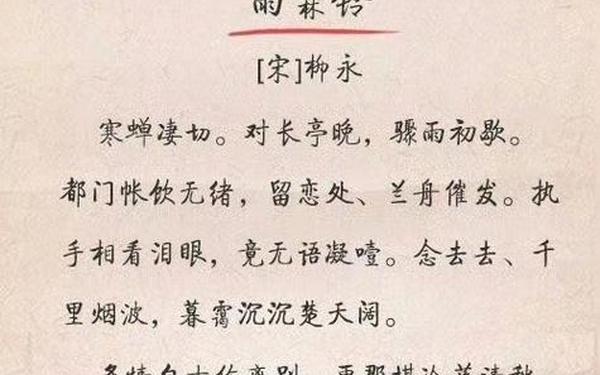

宋代词人则擅长在婉约中见深沉。苏轼《江城子》通过“十年生死两茫茫”的现实与“小轩窗,正梳妆”的梦境对照,构建出虚实交织的悼亡空间。李清照“此情无计可消除”的直抒胸臆,将女性视角的相思之苦推向新的情感浓度。这些作品突破了个体经验的局限,使爱情书写成为探讨存在本质的载体。

三、意象的密码:隐喻系统的构建

古代情诗创造了一套独特的象征体系。自然物象中,流水(如“日日思君不见君,共饮长江水”)、明月(“料得年年肠断处,明月夜,短松冈”)成为时空阻隔的隐喻;季节变迁(李煜“林花谢了春红”)暗示着情感盛衰。白居易《长恨歌》中“在地愿为连理枝”的植物意象,更是将爱情永恒性具象化。

人工器物同样承载情感密码。李商隐“春蚕到死丝方尽”的丝线,柳永“执手相看泪眼”的肢体语言,都成为情感的物质载体。这种意象系统在历史长河中不断积淀,使中国情诗形成了“不着一字,尽得风流”的审美传统。

四、文化的镜像:社会观念的演变

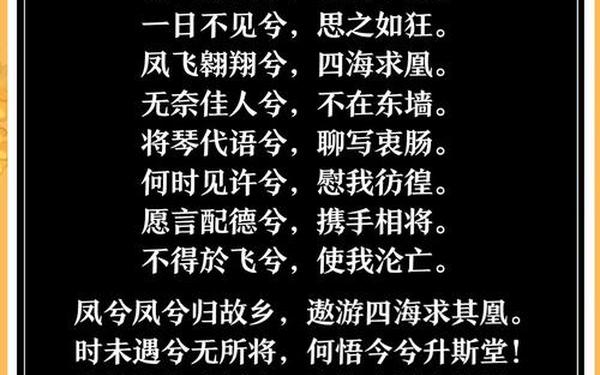

从《诗经》时代“仲可怀也,父母之言亦可畏也”的礼教约束,到唐代“还君明珠双泪垂”的自由抉择,情诗创作折射出社会的变迁。汉代《上邪》中“天地合,乃敢与君绝”的刚烈誓言,展现了女性在爱情中的主体意识;而宋代“两情若是久长时”的豁达,则反映出市民阶层的情感价值观。

文人的政治遭遇也深刻影响着情感表达。苏轼将“尘满面,鬓如霜”的宦海沉浮写入悼亡词,使个人情感与社会现实产生互文。这种将家国情怀注入儿女私情的创作模式,丰富了中国情诗的精神维度。

五、现代的启示:古典美学的再生

在当代文学中,古典情诗的意象系统仍焕发着生命力。徐佳莹《失落沙洲》中“拥抱那么多起起落落”的情感层次,与苏轼“相顾无言,惟有泪千行”形成跨越千年的对话。网络文学中“山河令”“苍山云海”等意象的运用,更是对元稹“曾经沧海”语典的现代转译。

学者建议从比较诗学角度展开研究:将《关雎》与莎翁十四行诗对比,探讨东西方爱情观的差异;或通过精神分析学解读李商隐《锦瑟》中的潜意识表达。这些研究不仅能深化对古典文本的理解,更能为现代情感困境提供文化参照。

当我们重读“所谓伊人,在水一方”的朦胧,品味“十年生死两茫茫”的沉痛时,触摸到的是中华文明最细腻的情感脉动。这些情诗不仅是文学遗产,更是解码民族精神基因的密钥。在情感表达日益快餐化的今天,古典情诗中蕴含的克制之美、永恒之思,恰似一剂唤醒心灵深度的良药,指引我们在喧嚣中重寻情感的重量与诗意。