在传统节日文化传承与现代美育教育的交汇点上,手抄报以其独特的艺术形式承载着文化记忆与创意表达。2025年全国一等奖手抄报作品中,元旦与中秋节主题作品尤其引人注目,其高难度设计不仅体现在视觉呈现上,更蕴含着对传统文化的深度解构与创新诠释。本文将从主题构思、视觉语言、文化融合三个维度,剖析这类作品的创作精髓。

一、主题构思的深度挖掘

全国一等奖作品的选题策略往往突破节日表象,如中秋节手抄报《玉兔探月》将航天科技与传统传说结合,通过"嫦娥五号"采样返回的纪实图文,与吴刚伐桂的版画形成时空对话。这种双层叙事结构既保留"团圆"核心意象,又注入科技强国的新时代内涵。

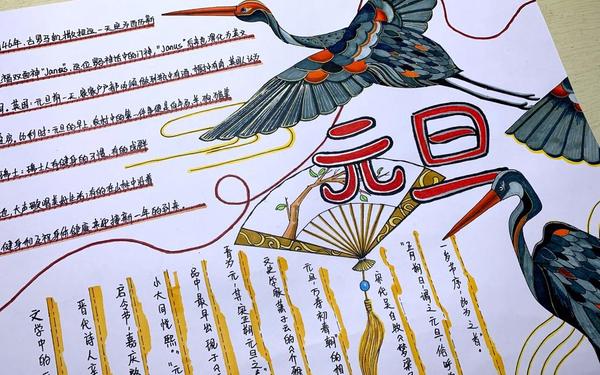

元旦主题创作则呈现多元化趋势,《龙腾2025》作品以生肖轮回为线索,运用十二生肖图腾纹样构建时间轴线,在传统剪纸工艺中嵌入AR扫码互动技术,使静态画面产生动态年轮流转效果。此类创作突破节庆手抄报的装饰性局限,建立起文化符号的现代表达系统。

二、视觉语言的进阶表达

| 设计要素 | 中秋节案例 | 元旦案例 |

|---|---|---|

| 色彩体系 | 靛蓝+月白渐变 (表现宇宙深邃) |

朱红+鎏金撞色 (营造节日张力) |

| 构图原理 | 环形放射结构 (模拟月球轨道) |

对角线分割布局 (强化动态趋势) |

| 特殊工艺 | 夜光颜料绘制 (还原月相变化) |

浮雕烫金工艺 (增强立体质感) |

获奖作品在视觉呈现上展现专业级设计素养,《星月同辉》中秋节作品采用蒙太奇拼贴手法,将敦煌飞天壁画与宇航员形象并置,通过蓝白冷色调营造超现实意境。而《元启》元旦手抄报运用斐波那契螺旋线布局,使传统舞龙图案产生数学美感,印证了"艺术与科学在山麓分手,终将于顶峰重逢"的创作理念。

三、文化融合的创新路径

跨媒介融合成为新趋势,某获奖作品将手绘月饼模具图案与二维码结合,扫码可观看非遗传承人的制作实录。这种物质文化遗产的数字化转译,使手抄报突破平面限制,构建起多维文化体验空间。

在地性表达同样值得关注,《姑苏元夕》作品运用苏州桃花坞年画技法,将评弹曲谱转化为视觉符号,配合方言童谣文字排版,形成独特的吴文化视觉叙事。这种创作路径验证了"越是地方的,越是世界的"文化传播规律。

综观近年获奖作品,手抄报创作已从简单的图文编排升华为文化传播装置。未来趋势或将呈现三大转向:从静态展示转向交互体验,从单一载体转向跨媒介融合,从文化复现转向价值重构。建议创作者关注非物质文化遗产数据库建设,探索AI辅助设计等新技术应用,使传统手抄报在数字时代焕发新生。