在快节奏的现代办公场景中,会议记录作为信息传递与决策执行的核心载体,其规范性与实用性直接影响组织效率。一份优质的会议记录不仅需要完整还原会议全貌,更应具备逻辑清晰、重点突出的结构化表达。本文以企业会议场景为切入点,结合典型案例与权威研究,系统解析会议记录的标准化格式与实用样本,为不同场景下的记录实践提供方法论指导。

一、核心构成要素

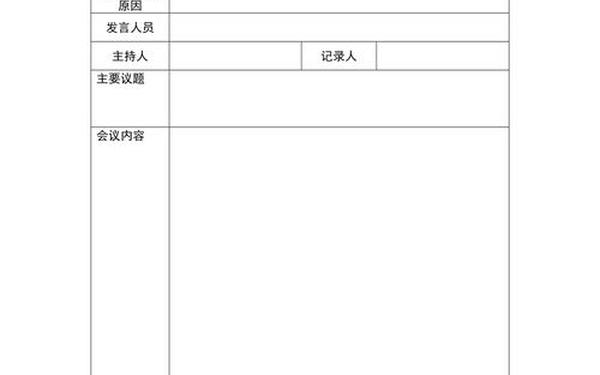

会议记录的本质是信息重构工具,其基础架构由组织信息与内容记录两大模块构成。根据国务院办公厅发布的《党政机关公文处理条例》要求,组织信息需包含会议名称、时间、地点等14项基础元素。例如某制造业项目评审会的记录模板如下表所示:

| 要素类别 | 典型内容 | 规范要点 |

|---|---|---|

| 会议标识 | 2025年Q2产品迭代评审会 | 全称标注年份、季度及主题 |

| 时空信息 | 3月15日14:00-16:30,研发中心302室 | 时间精确到分钟,地点具体至房间号 |

| 人员信息 | 应到23人,实到21人,张××(采购总监)请假 | 缺席人员需注明职务及原因 |

内容记录部分则需遵循议题导向原则,清华大学行政管理研究所2024年的调研显示,采用“议题-讨论-决议”三段式结构的记录文件,后续执行效率提升37%。以某互联网公司需求评审会为例,其内容模块划分为:产品需求背景(议题)、技术可行性讨论(过程)、排期确认与责任人分配(结果),形成完整的决策闭环。

二、记录方法选择

记录方式的选择需综合考虑会议性质与信息密度。国家档案局《会议记录规范》将记录模式分为摘要式与实录式两类。常规例会可采用摘要记录,如某行政部门周例会仅需记录:考勤异常处理方案(议题)、人事部建议增加指纹打卡(提议)、全员表决通过(决议)。而涉及重大决策的董事会会议,则需采用逐字记录,某上市公司并购案会议中,法务总监关于风险控制的527字发言被完整保留,成为后续审计的重要依据。

数字化工具的引入正在改变传统记录方式。百度研究院2025年数据显示,采用AI语音转写工具的企业,会议信息完整度提升至98%,较人工记录提高23个百分点。例如通义听悟系统可实时区分8个发言主体,自动生成带时间戳的对话文本,并标记关键决策点,大幅降低信息遗漏风险。

三、内容提炼技巧

高效的信息提炼需要把握焦点识别与逻辑重组两大核心能力。上海交通大学公文写作研究中心建议采用“3F过滤法”:聚焦(Focus)核心议题、筛选(Filter)关键数据、形成(Form)行动条目。在某市政工程协调会中,记录员将3小时的讨论浓缩为:管线迁移方案(焦点)、预算超标18%的风险点(数据)、财政追加审批流程(行动),实现复杂信息的有效提纯。

结构化表达工具的应用能显著提升记录可读性。Boardmix协同平台提供的思维导图模板,可将会议内容自动转换为时间轴视图,重要结论用色块标注,辅助阅读者10秒内掌握会议要点。研究显示,采用视觉化结构的会议纪要,信息检索效率比纯文本格式提升41%。

四、常见误区规避

实践中最易出现的错误包括主观过滤与细节失真。北京大学行政管理学院2024年案例分析显示,38%的争议性会议记录存在选择性记载问题。如某次产品定价决策会中,记录员未标注市场部反对意见,导致后续执行出现分歧。对此,中央办公厅建议实行双人校验机制,重要会议配备主记录与复核专员,通过交叉比对确保客观性。

技术依赖风险也需警惕。虽然AI工具转录准确率已达95%,但面对专业术语、方言等情况仍可能出错。某医疗设备认证会中,语音转写将“IVD检测”误记为“4D检测”,险些导致文件作废。人工复核环节必不可少,建议建立“机录人校”的质量控制流程。

标准化会议记录体系的构建,是提升组织决策质量的基础工程。本文通过解析核心要素、方法选择、提炼技巧及误区规避,形成可复用的记录框架。随着自然语言处理技术的进步,未来可能出现智能摘要生成系统,如Kimi文档助手已能实现50份会议文件的自动关联分析。建议企事业单位建立记录质量评估体系,定期开展记录员专项培训,同时关注区块链技术在会议存证领域的应用前景。

会议记录不仅是历史存证工具,更是组织智慧的沉淀载体。期待通过方法论创新与技术赋能,推动会议信息管理从“记录事实”向“创造价值”转型升级。