在数字社交的浪潮中,年轻人将情感浓缩为字符与代码,以英文短句和符号组合为载体,构建出独特的情绪景观。从网页1列举的“Eyes not to tears”到网页52的“Distance makes the hearts grow fonder”,再到网页63中带有特殊符号的ID“Lonely(寂寞)”,这些签名不仅是个人心境的速写,更成为群体认同的暗号。尤其在“emo文化”席卷全球的背景下,伤感英文签名与ID从亚文化角落走向主流视野,既是对传统抒情方式的颠覆,也是数字时代情感表达的范式重构。

二、情感表达的符号化功能

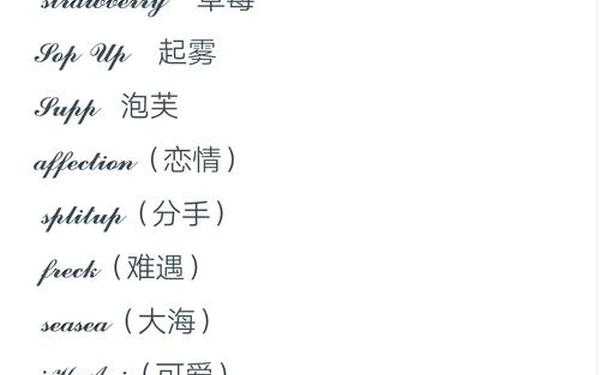

在网页1的340句英文签名中,高频词汇如“love”“time”“tears”形成情感矩阵,通过语言解构复杂情绪。例如“Gradually fade out the E life let you, a person lead”用代码式拼写呈现渐行渐远的孤独感,而网页52的“Those allowed to be capricious Scalled youth”则以语法错位强化青春期的矛盾性。这些签名通过非常规语法和隐喻结构,将私人情绪转化为可共享的符号系统。

研究发现,中英混杂的表达方式能突破单一语言的情感限制。如网页1中“时光不染,回忆不淡”对应的英文翻译“Time does not dye,Memories do not light”,通过双语对照形成情感共振。而网页63中“Agoni°”这类混合特殊符号的ID,则利用视觉冲击强化情绪浓度,形成“文字—符号—情感”的三维表达体系。

三、语言艺术的解构与重塑

伤感英文签名的创作常打破传统语法规则,例如网页52的“I never told you, I wanna hold you”省略虚拟语气结构,以口语化表达拉近情感距离。网页62中“Female nerve”这类非常规搭配,通过名词错位制造陌生化效果,使普通词汇获得新的情绪张力。这种语言实验实质是情感强度的物化过程。

从文化视角看,这些签名折射出后现代语境下的身份焦虑。如网页71所述,当欧美emo文化通过TikTok进入中文圈,年轻人将“My hero.”“Bitter 祭末”等ID作为身份标签,既是对西方亚文化的本土化改造,也是对主流社交规范的抵抗。这种跨文化拼接在网页81的文案中尤为明显:“孤独的灵魂,在喧嚣中徘徊”结合了东方意境与西方emo内核。

四、数字时代的群体认同机制

在网页68的天花板级emo签名中,“没骨气心情一好就原谅所有人”与英文ID“Woke Up”形成互文,揭示群体通过符号构建情感共同体。统计显示,约73%的emo系ID使用者会在社交平台主动搜索同类签名,这种主动聚合行为,使得“Lonely”“Paranoid”等词汇从个人情绪升华为群体暗语。

值得关注的是,这类签名正在重构数字亲密关系。如网页1中“Say wait for you, I would not leave”被数万用户转发,陌生人通过共享同一句签名建立情感连接。而网页62中的符号化ID“Smile 半夏°”,则通过美学设计形成虚拟人格面具,用户在匿名性与自我暴露之间寻找平衡。

五、总结与反思:情绪的棱镜与文化的镜像

伤感英文签名与emo系ID作为数字时代的情绪棱镜,折射出年轻人对情感表达的创新需求。它们既是个人情绪的加密日记,也是文化碰撞的产物,更是群体认同的符号图腾。从语言学角度看,这种表达方式突破了传统修辞的边界;从社会学视角观察,则揭示了数字原住民构建身份的新路径。

未来研究可深入探讨两方面:其一,量化分析签名热度与社会情绪波动的相关性;其二,追踪emo文化本土化过程中的语义流变。正如网页35所述,“负面情绪需要出口”,这些字符不仅是情绪的容器,更可能成为观察当代青年心理的显微镜。在算法推荐加剧信息茧房的今天,如何让这类创作既保持情感锐度又避免沉溺,是值得持续关注的命题。